지역약국 신규 도입 서비스에 대한 재정 분석

Financial Analysis of New Specialty Services Provided by Community Pharmacy Pharmacists

Choi, Hansil1; Kwon, Sun-Hong2; Hwang, Taewon3; Lee, Jinhyung4*

보건사회연구, Vol.44, No.2, pp.108-128, 2024

https://doi.org/10.15709/hswr.2024.44.2.108

알기 쉬운 요약

- 이 연구는 왜 했을까?

- 한국은 노인 인구 비율이 빠르게 증가하고 있다. 노인 인구를 관리하기 위해서 지역약국에서 약사들이 새로운 서비스를 제공해야 할 필요성이 증가했다. 지역약국 신규서비스 7가지를 제공하려면 각각 얼마만큼의 비용이 필요한지 알아보았다.

- 새롭게 밝혀진 내용은?

- 신규서비스의 예상 비용을 높게 만드는 주된 이유는 신규서비스를 이용하고자 하는 사람들의 수가 많아서였다. 가격이 높은 신규서비스라도 해당 서비스를 제공하고자 하는 약국의 수가 적으면 비용이 높지 않은 것으로 나타났다. 비용이 적은 순서대로 나열하면, 약물사용 안전교육, 다학제 만성질환 사업 참여, 금연상담, DUR 사후관리, 포괄적 약력관리, 취약계층 방문 약료 서비스, 복약지속을 위한 모니터링 상담 순이다.

- 앞으로 무엇을 해야 하나?

- 신규서비스 제공 시 발생하는 비용을 좀 더 정확하게 계산하기 위해 예상 이용자 수에 대한 정보를 추가로 획득해야 한다. 시범사업을 진행하거나 국민 대상 설문조사를 시행하여 지역약국 서비스를 이용하고자 하는 사람들의 수를 더 정확히 파악할 수 있을 것이다.

Abstract

Korea is experiencing rapid population aging, and as the elderly population grows, there is an increasing need for comprehensive healthcare services. However, in local areas, the shortage of medical institutions and healthcare workforces makes it difficult to adequately provide medical and caregiving services. Therefore, it is necessary for pharmacists to be involved in caring for the elderly in the community, such as patient medication management. Based on previous research and international case studies, this study selected seven specialized services that local pharmacies can offer. Information on the expected time commitment for each service was obtained through a survey of pharmacists. Based on these results, the expected resource-based relative value scale and fee were estimated, and the expected total cost for each service was calculated by multiplying the expected fee by the estimated number of cases. Our financial estimation finds that, if all seven services are introduced simultaneously, the total costs required amount to anywhere between KRW 26.3 billion and KRW 68.5 billion. The proportion of total medical insurance costs in 2020 ranged from 0.15% to 0.39% and the proportion of total service fee costs ranged from 0.66% to 1.72%. The service expected to have the lowest cost among the seven services was medication safety education, while the service anticipated to have the highest cost was medication adherence monitoring counseling.

초록

한국은 인구 고령화가 빠르게 진행되고 있으며, 노인 인구가 늘어남에 따라 복합적인 보건의료서비스에 대한 필요성이 증가하고 있다. 그러나 지방에서는 의료기관 및 의료인력의 부족으로 의료와 돌봄 관련 서비스를 충분히 제공하기 어려운 상황이다. 따라서 지역약국의 참여를 통해 환자들의 약물복용을 관리하는 등 약사들도 지역의 노인 인구를 케어하는 것이 필요하다. 본 연구는 선행연구 및 국내외 관련 사례 조사를 바탕으로 지역약국에서 제공할 수 있는 7가지 신규서비스를 선정하였으며, 약사 대상의 설문조사를 통해 서비스별 예상 활동시간을 조사하였다. 이 결과를 토대로 가상의 상대가치 점수와 수가를 추정하였고, 예상 수가와 추정 건수를 곱하여 서비스별 예상 총비용을 산출하였다. 재정 분석 결과 7가지 신규서비스를 동시에 도입할 경우 소요되 는 재정은 총 263억~685억 원으로 2020년 총 요양급여 비용에서 차지하는 비율은 0.15~0.39%, 총 행위료 비용에서 차지하는 비율은 0.66~1.72%로 나타났다. 7가지 서비스 중 가장 적은 비용이 들 것으로 예상되는 서비스는 약물사용 안전교육이었으며, 가장 많은 비용이 들 것으로 예상되는 서비스는 복약지속을 위한 모니터링 상담으로 나타났다.

Ⅰ. 서론

통계청의 2022년 고령자 통계에 따르면, 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 17.5%로 한국은 고령사회에 해당한다. 또한, 한국은 2025년에 전체 인구의 20%가 노인 인구 비율인 초고령 사회로 진입할 것으로 예상된다. 이처럼 인구 고령화에 따라 신체적·인지적 기능이 저하되어 복합적인 의료서비스를 받아야 하는 노인 인구가 증가하면서, 지역사회에 기반을 둔 통합적 보건의료서비스에 대한 필요성이 증가하고 있다(원은숙 외, 2007; 황도경, 2016; 서제희 외, 2017). 즉, 개별 질병 단위 혹은 서비스 제공자 단위가 아닌 환자 단위 중심으로 의료서비스를 제공할 수 있는 환경을 마련하는 것이 요구된다. 이에 따라 국내에서는 2019년부터 지역사회 통합돌봄 서비스인 커뮤니티 케어가 일부 지역에서 도입되기도 하였다.

지역사회에서 환자 중심의 통합적 보건의료서비스를 제공하기 위해서는 의사, 간호사, 약사 등의 다양한 보건의료 인력의 다학제 간 접근이 필요한 것으로 보고되고 있다(서제희 외, 2017; 김형수 외, 2020; 이경하, 김미영, 2020; 박지현, 2022). 그러나 도시와 달리 지방에서는 의료서비스를 제공하는 의료기관 혹은 의료인력 수가 부족하므로 커뮤니티케어와 같은 서비스가 제공되기 어려운 환경으로 의료 및 돌봄 공백이 여전히 우려되고 있다(조경욱 외, 2021). 따라서 의료기관 외에도 약국이 함께 참여하여 지역의 의료 및 돌봄 공백을 해결하는 것에 도움을 주어야 한다. 지역사회 돌봄에서 약사의 역할로 지목되고 있는 것 중에는 환자의 약물복용 관리 등이 있으며, 환자들의 건강 상태에 도움이 될 뿐만 아니라 중복처방을 막아 건강보험재정 지출 감소에 효과가 있을 것으로 예상된다. 우리보다 먼저 고령화 문제를 겪고 있는 일본에서는 증가하는 노인인구 케어 및 건강보험재정 관리를 위하여 건강서포트약국, 지역포괄케어시스템 등 약사들이 참여하는 서비스를 제공하고 있다(임정미, 2018).

우리나라의 현행 약국수가체계는 조제행위 유형, 환자 방문 횟수, 조제 일수, 조제의약품의 제제를 기준으로 단순하게 구성되어 있어 약사들이 전문서비스를 개발할 동기가 부족했다. 그러나 다가오는 미래 의료환경에 대응하기 위해서는 약사서비스의 질적 수준을 강화할 필요가 있으며, 고령화로 인해 증가한 노인과 만성질환자를 관리하기 위해 환자의 약력관리에 기반을 둔 복약 지도서비스, 의약품 효과나 부작용에 대한 모니터링 등의 약사 전문서비스 등을 제공하는 것이 필요하다(박지현, 2022). 하지만 약국서비스에 관한 연구는 상대적으로 많이 다루어지지 않았을 뿐만 아니라 약사의 신규 전문서비스 도입에 대한 연구는 거의 없는 실정이다. 특히, 약국이 참여하는 시범사업 참여 인원 및 소요 비용에 대한 연구도 많지 않아 해당 사업을 전국적으로 실행하였을 때 건강보험재정이 어느 정도 소요될 것인지에 대해서도 추정하기 어려웠다.

따라서 본 연구에서는 약사의 변화하는 역할에 따라 검토가 필요할 것으로 예상되는 지역약국 신규서비스 7가지를 선정하고, 이를 각각 도입할 때 예상되는 비용과 건강보험 재정에서 차지하는 규모에 대한 분석을 진행하였다. Ⅱ장에서는 약국서비스와 관련한 문헌을 고찰하고, 신규서비스 7가지에 대해 소개하며, Ⅲ장에서는 앞에서 제안된 신규서비스의 업무 강도에 대해 지역약국 약사 대상의 설문조사 진행 방법과 재정 분석 방법에 다루었다. Ⅳ장에서 는 설문조사 결과와 재정 영향 분석 결과를 제시하였고, Ⅴ장은 연구의 결론과 한계점, 시사점에 관해 서술하였다.

Ⅱ. 선행연구

1. 약국서비스

국내에서 지역약국 약사의 역할은 의약분업 이후 조제 관련 업무에 집중되었으며, 복약지도 이외에 다른 약국서비스 제공은 잘 이루어지지 않고 있다(강민구, 방준석, 2017; 손현순 외, 2015a). 현행 약국 수가 제도는 조제 행위 위주로 구성되어 있기 때문에 조제와 관련되지 않은 약국서비스를 제공하는 것에 대한 유인이 부족하여 발생한 결과라고 볼 수 있다. 이러한 상황에서 약국서비스는 상대적으로 다른 주제에 비해 관련 연구가 많이 이루어지지 못했다. 약국서비스에 대해 다룬 연구들은 약국서비스 제공 실태 관련 연구들과 약국서비스에 대한 약사와 국민의 인식 관련 연구가 있었다.

먼저, 우리나라 약사의 약국서비스에 관한 연구에서 확인된 현재 제공되고 있는 약국서비스로는 처방조제서비스 (처방검토, 조제, 복약지도), 약사 전문서비스1), 일반의약품서비스, 기타 품목서비스, 건강증진서비스 등이 있다(손현순 외, 2015a). 즉, 약국서비스는 약물 치료 이외에도 지역주민의 건강을 위해 약국에서 제공하는 약사의 전문적인 서비스들을 모두 포괄하는 개념이다.

약사가 제공하는 여러가지 약국서비스 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 처방조제서비스로 나타났으며, 의약품 관련 정보 제공 및 건강증진서비스에 투입하는 시간은 적었다(이의경, 박정영, 2001; 강민구, 방준석, 2017). 그러나 약사들은 복약상담 외에도 환자의 이력관리(알레르기, 약물이상반응, 가족력 등)와 약물요법의 지속적 모니터링과 같은 약국서비스를 약국에서 강화되어야 할 업무로 생각하고 있었다(강민구, 방준석, 2017).

국민들이 필요로 하는 약국서비스는 윤덕용 외(2017)의 설문조사 결과를 통해 알 수 있었다. 약국에서 앞으로 강화했으면 하는 서비스로 처방조제서비스에서는 처방약과 일반의약품/건강기능식품과의 상호작용 점검을 가장 높은 비율로 선택하였으며, 일반의약품서비스에서는 최적의 약제선택에 도움 제공, 기타 품목서비스(건강기능식품 관련 서비스)에서는 건강기능식품의 특징에 대한 안내, 건강증진서비스에서는 만성질환 관리를 선택하였다.

그 외 일부 지자체에서 도입한 시범사업에 대해 평가한 연구들도 존재한다. 허종호 외(2020)에서는 ‘서울시 세이프약국 사업’에 참여한 약국을 대상으로 각 세부 사업 영역들에 대한 주관적 성과를 조사하였다. 세부 사업 영역으로는 포괄적 약력 관리, 가정보관 의약품상담, 생활습관 및 건강증진, 문해력 평가 및 그에 맞는 복약지도, 우울/자살 모니터링 및 자살예방센터 연계, 금연지지 및 자치구 금연센터 연계 항목이 있었으며, 포괄적 약력 관리의 경우 약 85%가 높은 성과를 내고 있다고 평가하였다. 그 외에도 생활습관 및 건강증진 영역과 문해력 평가 및 그에 맞는 복약지도 영역에서 각각 약 79%가 높은 성과를 내고 있다고 응답한 것으로 볼 때, 의약품 사용 관련 서비스의 성과가 다른 영역들보다 높은 성과를 내는 것으로 평가하고 있었다. 양소영 외(2020)에서는 서울, 인천, 경기를 대상으로 한 방문상담서비스인 ‘올바른 약물 이용 지원 사업’의 성과를 평가하였다. 해당 연구에서는 사업을 통해 중복투약 개선 효과, 복약순응도 향상, 의약품 관리행태 개선 등의 효과가 있었음을 밝혀내었다.

2. 설문조사 대상 신규서비스

선행연구 및 국내외 관련 사례 조사2)를 바탕으로 설문조사 대상 지역약국 신규서비스 후보를 선정하였고, 대한약사회 소속 전문가들의 자문을 통해 미래에 수요 증가가 예상되어 우선적으로 도입이 필요하다고 생각되는 7가지 서비스를 설문조사 대상으로 결정하였다. 특히, 신영석 외(2019b)에서는 지역약국 서비스에 대한 인식과 발전 방향에 대한 보건의료 전문가 대상 설문조사에서 의약품 사용을 중심으로 지역약국의 제공 서비스 확대에 대한 필요성이 확인되었다. 확대가 필요하다고 응답한 서비스로는 포괄적 약력관리, 치료약을 장기 복용 중이거나 고위험 약물을 복용 중인 환자 대상 정기적 모니터링 및 상담 서비스, 지역사회 주민 대상 의약품 안전사용 교육 및 캠페인이 있었으며, 이러한 서비스들도 조사 대상 신규서비스에 포함될 수 있도록 하였다. 본 장에서는 7가지 서비스에 대해 조사한 바를 서술하였으며, 각 서비스에 대한 세부적인 내용은 아래와 같다.

가. DUR 사후관리

DUR 사후관리 서비스는 의약품 안전사용서비스(Drug utilization review, DUR)에서 확인된 금기·노인주의 의약품을 처방받은 환자를 대상으로 처방 후 일정 기간이 흐른 뒤에 환자에게 해당 금기 약물의 부작용이 실제로 발생하였는지를 점검하고 기록하는 서비스에 해당한다. 건강보험심사평가원은 2019년도 20개 요양기관을 대상으로 DUR 고도화 시범사업을 시행하였으며, 해당 사업은 약사의 DUR 사후관리를 포함하고 있다. 오정미 외(2019)는 포함한 약사가 수행하는 DUR 추가행위에 대한 수가 및 인센티브 부여가 필요하다고 제언을 하는 등 수가 부여와 관련한 대화가 진행되고 있다.

나. 포괄적 약력관리

윤덕용 외(2017)에서 밝히는 바와 같이 지역약국 약사 서비스와 관련하여, 일반인들이 약사에게 가장 기대하는 것은 약물을 안전하게 복용할 수 있도록 적극적인 관리를 받고 제품에 대한 충분한 정보를 받는 것이라고 할 수 있다. 미국의 Community Pharmacy Enhanced Services Network(CPESN)에서는 약국의 핵심서비스 중 하나로 포괄적 약물 검토를 포함하고 있으며, 2009년에는 환자중심의료서비스(Patient-Centered Medical Home, PCMH) 모델을 적용하여 이를 실현하고자 하였다. PCMH의 경우, 환자의 상태와 병용약 등을 고려하여 의도한 약물치료가 환자에게 적합한지 확인하는 절차를 포함한다. 일본에서는 2016년도부터 단골약국제도를 시행하여 약사는 등록된 환자를 대상으로 모든 복용약물을 검토하도록 하고 있다. 국내에서는 서울시 세이프약국 시범사업, 방문약료 서비스 시범사업, 착한 약가방, 강원도 단골약사제에서 이와 흡사한 서비스를 제공한 이력이 있다. 본 연구에서의 포괄적 약력관리는 복합 만성질환 환자(다제약물 또는 고위험 약물 장기 복용)를 대상으로, 단골약국 지정 환자에게 포괄적 약력관리 서비스를 제공하는 것으로 정의하였다.

다. 복약 지속을 위한 모니터링 및 상담

복약 지속을 위한 모니터링 및 상담 서비스는 장기처방 환자 대상으로 대면 상담 또는 통화를 통해 정기적으로 복약 관련한 모니터링 및 상담 서비스를 제공하는 사업에 해당하며, 환자들과 지속해서 접촉하며 복약 지속성, 치료성과 향상 기대할 수 있는 서비스로 평가된다. 호주에서는 지역약국 서비스를 통해 투약순응도를 높이기 위한 프로그램과 순응도를 향상할 목적으로 투약량 관리 프로그램을 수행하고 있으며, 캐나다 또한 의약품 관련 확장된 서비스로서 순응도 모니터링 프로그램을 제공하고 있다.

라. 금연상담

금연상담 서비스는 흡연자에게 금연의 중요성과 관리법과 관련한 상담 및 교육을 진행하는 서비스에 해당한다. 구체적으로, 금연을 결심한 환자를 대상으로 4주간 금연 프로그램을 운영하게 되며, 프로그램 종료 후 보건소 금연 클리닉에 연계하는 과정을 포함한다. 약국의 역할은 금연클리닉에 등록된 환자의 금연 약물에 대한 복약지도 및 관련 조언을 제공하는 것이며, 일반의약품으로 구매가 가능한 껌, 패치 등의 니코틴 대체 요법을 원하는 자가케어 환자들에 대한 상담 서비스를 제공하는 것이다. 부차적으로, 금연이 필요한 대상자 스크리닝을 하는 목적도 포함하고 있다. 영국, 일본, 태국, 미국, 캐나다 등에서는 지역약국에서 금연관련 서비스를 제공하고 있으며, 국내에서는 서울시 세이프약국 시범사업에서 금연 프로그램을 제공하였으며 2012년에는 보건소를 중심으로 병·의원 및 약국이 참여하는 금연지원 서비스 시범사업을 시행한 이력이 있다.

마. 다학제 만성질환 사업 참여

윤덕용 외(2017)는 지역약국에서 지역 내 만성질환자들에 대한 강화된 관리 역할이 일반인들의 수요가 있을 것을 제시하고 있다. 다학제 만성질환 사업에 참여함으로써 약사는 환자 중심 다학제 연계서비스에 중추적인 역할을 담당한다. 즉, 지역 내 고위험 약물을 장기복용하거나 복합만성질환을 가진 환자 등 다학제 간 연계가 중요한 환자를 대상으로 의사, 간호사, 사회복지사 등과 함께 팀을 구성하여 정기적으로 환자의 상태에 관해 확인하고 논의하게 된다.

바. 취약계층 방문 약료 서비스

취약계층 방문 약료 서비스는 투약관리에 어려움을 겪는 사람을 대상으로 해당 환자가 복용하는 약물을 종합적으로 검토하고 그 결과를 의사 및 다른 보건의료전문가와 논의하여 처방 변경 등 환자의 건강관리를 위해 필요한 조치가 이뤄질 수 있도록 도움을 제공하는 서비스에 해당한다. 투약관리에 어려움을 겪는 사람이란 신체적 장애나 인지장애 등으로 자신의 약물관리에 어려움이 있는 사람, 의약품을 다제병용하는 사람 등을 의미한다. 서비스 제공 방식에 따라 시설방문약료 서비스와 재택방문약료 서비스로 구분할 수 있다. 시설방문약료 서비스의 경우 약물 이용이 많으나 의료서비스에 대한 접근성은 낮은 요양원 등 시설 입소자 대상으로 방문약료를 진행하는 것으로 정의된다. 반면, 재택방문약료는 지역사회에 거주하지만 의료서비스 접근성이 낮은 계층을 대상으로 진행하는 방문 약료 서비스에 해당하는 차이점이 있다. 현재 캐나다, 호주, 영국 등에서 시행되고 있는 것으로 확인되며, 해당 국가들에서는 환자의 집 또는 요양시설에서 약물관리 프로그램을 제공하고 있다. 국내에서는 서울시 세이프약국 시범사업, 도봉구 약손 케어 프로젝트 등 지자체별로 지역약사회와 함께 사업을 진행하는 사례들이 있었다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 설문지 개발

본 연구에서는 약사를 대상으로 약국 서비스 질 향상을 위한 지불보상 체계에 대한 근거자료로서, 신규 전문서비스에 대한 업무량을 조사하고자 하였다. 신규 지역약국 전문서비스의 업무량은 통상적인 조제행위와 비교했을 때 몇 배의 시간이 소요될 것으로 예상하는지 응답하도록 설계되었으며, 약사가 체감하는 업무시간을 업무량으로 정의 하였다. 신규 지역약국 전문서비스는 지역약국 약사서비스에 대한 업무량 상대가치를 측정한 국내 선행연구 및 임상약제서비스에 관한 국내외 연구3)들을 검토하여 지역약국 약사가 제공하는 서비스 목록을 정리하였다. 약사서비스 및 수가에 대한 이해도 및 전문성을 고려하여 전문가 자문을 통해 지역약국 약사의 업무로서 우선순위가 있는 행위를 검토하고 최종적으로 본 조사에 포함할 7개의 신규 전문서비스 결정하였다(표 1): 1) 의약품 안전 사용 서비스(Drug utilization review, DUR) 사후관리 2) 포괄적 약력관리 3) 복약 지속을 위한 모니터링 및 상담 4) 금연 상담 5) 다학제 만성질환 사업 참여 6) 취약계층 방문 약료 서비스(시설방문약료, 재택방문약료) 7) 약물사용 안전교육.

표 1

신규서비스에 대한 정의

| 조사 대상 행위 | 설명 |

|---|---|

| DUR 사후관리 | 의약품 안전사용서비스(Drug utilization review, DUR)를 이용한 금기·노인주의 의약품에 대한 처방, 조제 후 약물 안전 관련 이상 반응 모니터링 및 보고 |

| 포괄적 약력관리 | 복합 만성 질환 환자 (다제약물 또는 고위험 약물 장기 복용)를 대상으로, 단골약국 지정 환자에게 포괄적 약력관리 서비스 제공 - 단골약국 등록 시 환자와 약사/약국에 인센티브 제공 |

| 복약 지속을 위한 모니터링 및 상담 | 복약상담 및 모니터링을 통한 치료성과 최적화 장기처방 환자 대상으로 정기적 모니터링 및 상담서비스 제공 - 대면 상담 또는 전화로 관리, 복약 지속성 향상 기대 |

| 금연상담 | 금연의 중요성과 관리법 관련 상담 및 교육 금연을 결심한 환자의 4주간 금연 프로그램 운영 프로그램 종료 후 보건소 금연클리닉 연계 |

| 다학제 만성질환 사업 참여 | 지역 내 고위험 약물을 장기복용하거나 복합만성질환을 가진 환자 등 다학제 간 연계가 중요한 환자를 대상으로, 의사, 간호사, 사회복지사 등과 함께 팀을 구성하여 정기적으로 환자의 상태에 관해 확인하고 논의 |

| 취약계층 방문 약료 서비스 | 신체적 장애나 인지장애 등으로 자신의 약물관리에 어려움이 있는 사람, 의약품을 다제병용하는 사람 등 투약관리에 어려움을 겪는 사람을 대상으로, 복용하는

약물을 종합적으로 검토하고 그 결과를 의사 및 다른 보건의료전문가와 논의하여 처방 변경 등 환자의 건강관리를 위해 필요한 조치가 이뤄질 수 있도록

도움을 제공 - 시설방문약료: 약물 이용이 많으나 의료서비스에 대한 접근성은 낮은 요양원 등 시설 입소자 대상 - 재택방문약료: 지역사회에 거주하지만, 의료서비스 접근성이 낮은 계층 대상 |

| 약물사용 안전교육 | 학교, 직장, 양로원, 공동시설 등을 대상으로 약물에 대한 교육을 통해 약물 오남용과 의약품 적정사용에 대한 인식 제고 |

설문지는 1) 응답자의 인적정보(성명, 전화번호, 이메일, 직위) 및 약국의 기본정보(약국명, 요양기관기호, 주소, 지역, 의료기관 인접 여부, 월평균 의료기관별 처방비율, 근무인력수, 월평균 근무일수, 개국연도)를 포함한 일반현 황 관련 문항, 2) 약국의 현재 업무 비중 및 신규서비스의 예상 소요시간 등에 대해 응답해야 하는 활동시간 관련 문항으로 구성하였다. 문항은 조사하고자 하는 항목에 대한 정의 혹은 사례를 제시한 후 문항과 관련된 표의 빈칸을 채워넣는 것으로 되어있다. 설문의 논리적, 기술적 오류를 점검하기 위해 지역약국 현장에서 활동하는 약사 9명을 대상으로 파일럿 조사를 수행하였다. 해당 조사에서 수집한 의견을 반영하여 설문양식을 확정하였다. 해당 설문조사 연구를 진행하기 위해 성균관대학교 생명윤리위원회에서 심의를 거쳤으며, 심의면제로 결정되었다(No. SKKU202107020- UE002).

2. 설문조사 실시

대한약사회를 통해 전달받은 약국 명단(180개소)을 조사 대상으로 하였다. 2021년 8월부터 9월까지 약 2달간 지역약국 약사 대상의 설문조사를 진행하였으며, 설문조사지는 이메일(email) 또는 우편으로 발송 및 회수하였다. 회수된 자료는 연구진이 설문 답변 내용을 검토한 후 불충분한 답변, 오기, 누락에 대해 응답자에게 전화로 확인하여 일부 수정·보완 작업을 거쳤다.

3. 조사 결과 분석

설문지를 배포한 180개 약국 중 107개(응답률: 59.4%)의 약국에서 설문을 회수하였다. 이 중 약사 당 월평균 진료비를 기재하지 않거나 월평균 진료비 및 기타 조사 항목 응답 특성이 평균에서 크게 차이가 나는 약국 4개를 제외하고 103개 약국에서 조사한 결과를 분석하였다. 설문을 통해 수집된 응답기관의 일반 현황, 신규서비스의 업무량은 기술통계(자료 형태에 따라 평균±표준편차, 비율)로 제시하였다. 또한, 표본 추정 결과가 전체 모집단의 특성과 일치하도록 진료비 규모를 기준으로 상위 100~70% ‘상’, 70~0% ‘중하’로 반영하여 가중치를 부여하였다.

4. 지역약국 신규서비스 재정 영향 분석

지역약국 신규서비스에 대한 통상조제 대비 활동시간비를 토대로 가상의 상대가치 점수와 수가를 산출하여 재정 분석에 이용하였다. 통상의 조제행위는 건강보험급여기준에서 약제비 산정지침에 따라 약국관리료(약-1), 조제기본료(약-2), 복약지도료(약-3), 처방전에 의한 조제료(약-4-가), 의약품관리료(약-5)에 포함되는 행위를 의미한다. 통상 조제의 상대가치점수와 수가는 2020년 약국 수가와 사용량을 기준으로 추정하였다.4) 2020년 처방조제 총 진료금액 과 조제기본료 사용량은 보건의료빅데이터개방시스템 진료행위(검사/수술 등) 통계에서 확인하였다.5) 신규서비스 수가 산출을 위한 통상조제의 상대가치점수는 95.74점, 수가는 8,541원으로 산출되었다. 설문조사에서는 해당 서비스에 대한 설명을 먼저 제공하였고, 응답자는 예상 소요시간 비를 답변하였다.

신규서비스 도입으로 인한 서비스별 예상 총비용은 설문조사를 통해 얻게 된 예상 수가에 추정 건수를 곱하여 계산하였다. 추정 건수는 대상 건수(혹은 대상자 수×평균 방문횟수)에 약국의 예상 참여비율을 곱하여 산출하였다6). 약국의 예상 참여비율은 현실적으로 모든 예상 사업에 대해 구하는 것이 어려워 특정 시범사업의 약국의 자발적 참여율을 고려하였다. 구체적으로 서울시 세이프약국 시범사업의 참여비율인 9%를 지역약국 신규서비스에 대한 약국의 예상 참여비율로 설정하였고, 약국의 참여율이 변동할 수 있음을 고려하여 참여비율을 5~13% 사이로 가정 하여 총비용을 추정하였다. 약국의 참여비율 9%는 다음과 같은 방법으로 도출되었다. 서울시에서 운영했던 세이프 약국 수는 476개소7)이며, 2020년 6월 기준 서울시 약국 수는 5,205개소8)이므로 약 9.15%의 약국이 사업에 자발적으로 참여한 것으로 보았다.

예상 비용을 산출한 후에는 해당 서비스 도입 시 건강보험재정 대비 필요 추가 재원의 규모를 알아보기 위해 약국 총요양급여비용 대비 예상총비용의 비율을 산출하였으며, 신규서비스의 수가는 약제비를 제외한 행위료이므로 약국 행위료 대비 예상총비용의 비율을 추가로 산출하였다. 이때, 약국 총요양급여비용은 2020년 약국 총요양급여 비용인 약 17조 7,004억 원을 기준으로 하였으며, 약국 행위료는 2020년 약국 행위료인 약 3조 9,698억 원을 기준으로 하였다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 설문조사

본 연구는 설문조사에 응한 107개의 약국 중 약사 당 월평균 진료비를 기재하지 않거나 월평균 진료비 및 기타 조사 항목 응답 특성이 평균에서 크게 차이가 나는 약국 4개를 제외하여 최종적으로 103개의 약국의 응답 결과를 사용하였다.

설문조사에 응답한 약국의 특성을 보면, 소재지는 전국에 분포되어 있으나 서울, 경기, 인천에 소재하는 약국의 응답 비율이 54.4%로 수도권에 집중된 경향을 보였다. 영남권 19.4%, 호남권 10.7%, 충청권 8.7%, 강원·제주 지역이 6.8%를 차지하였다. 세부지역별 분포는 대도시 56.3%, 소도시 34.9%, 군 이하 8.7%로 나타났으며, 인접 의료기관으로는 의원과 인접한 경우가 80.6%로 대부분을 차지했다. 약국당 약사 수는 1명(40.8%) 혹은 2명(38.8%) 인 경우가 많았고, 약국의 월별 영업일수는 평균 26.2일로 나타났다. 개설 이후 운영기간은 12.3년(2021년 7월 기준), 월평균 조제건수는 2,265.8건으로 응답하였다.

표 2

설문조사 응답 약국 특성

| 특성 | N=103 |

|---|---|

| 개설지역 분포, 개소, n (%) | |

| 경인 | 56 (54.4) |

| 서울 | 32 (31.1) |

| 경기 | 13 (12.6) |

| 인천 | 11 (10.7) |

| 영남 | 20 (19.4) |

| 부산 | 1 (1) |

| 대구 | 5 (4.9) |

| 울산 | 1 (1) |

| 경북 | 9 (8.7) |

| 경남 | 4 (3.9) |

| 호남 | 11 (10.7) |

| 광주 | 3 (2.9) |

| 전남 | 8 (7.8) |

| 충청 | 9 (8.7) |

| 대전·세종 | 7 (6.8) |

| 충남 | 2 (1.9) |

| 강원 | 3 (2.9) |

| 제주 | 4 (3.9) |

| 기타 | 7 (6.8) |

| 지역 특성, 개소, n (%) | |

| 대도시 | 58 (56.31) |

| 소도시 | 36 (34.95) |

| 군 이하 | 9 (8.74) |

| 인접 의료기관 분포, 개소, n (%) | |

| 의원 2개 이상 인접 | 53 (51.46) |

| 의원 1개 인접 | 30 (29.13) |

| 대형병원 인접 | 9 (8.74) |

| 병원급 인접 | 9 (8.74) |

| 주변에 의료기관이 없음 | 1 (0.97) |

| 기타 | 1 (0.97) |

| 약사 수, 명, 평균 (표준편차, 범위) | 1.7 (1.1, 1-9) |

| 월평균 근무일 수, 일, 평균 (표준편차, 범위) | 26.2 (2.0, 20-31) |

| 운영 기간, 년, 평균 (표준편차, 범위) | 12.3 (8.7, 0.5-43.5) |

| 월평균 총 조제건수, 건, 평균 (표준편차, 범위) | 2,265.8 (1668.5, 110-10,000) |

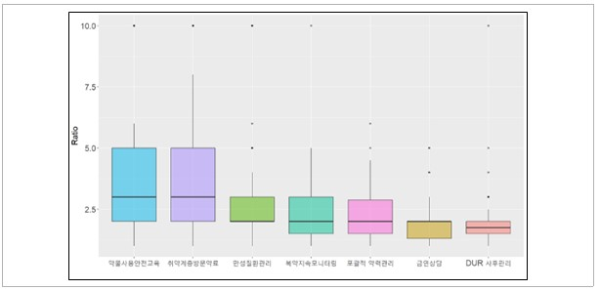

7가지 지역약국 신규서비스별 통상적인 조제행위 대비하여 예상되는 활동시간의 비는 <표 3>과 같다. 통상적인 조제행위를 1로 보았을 때, 가장 활동 시간이 적게 필요할 것으로 예상되는 것은 DUR 사후관리(평균 1.98, 중위값 1.75)와 금연상담(1.95, 2)이 그 뒤를 이었다. 포괄적 약력관리(2.13, 2)와 복약 지속 모니터링 및 상담(2.22, 2)이 약 2배 이상의 시간을 예상하였으며, 만성질환관리(다학제 사업참여)가 통상조제의 평균 3.05(중위값 2)배 시간이 소요될 것이라고 답변하였다. 취약계층 방문 약료 서비스(4.60, 3)와 약물사용 안전교육(4.69, 3)은 가장 많은 시간이 소요될 것이라 예상되는 전문서비스였다.

표 3

신규서비스의 활동시간 비(기준: 통상적인 조제행위=1)

| 신규서비스 | 신규서비스의 활동시간 비 | |

|---|---|---|

| 평균 (표준편차) | 범위 | |

| DUR 사후관리 | 1.98 (1.06) | 1-10 |

| 포괄적 약력관리 | 2.13 (0.83) | 1-6 |

| 복약 지속을 위한 모니터링 및 상담 | 2.22 (1.13) | 1-10 |

| 금연상담 | 1.95 (0.80) | 1-5 |

| 다학제 만성질환 사업 참여 | 3.05 (2.49) | 1-20 |

| 취약계층 방문 약료 서비스 | 4.60 (3.70) | 1-20 |

| 약물사용 안전교육 | 4.69 (7.34) | 1-50 |

다음으로, 통상적인 조제행위의 상대가치 95.7, 수가 8,541원일 때, 신규서비스의 활동시간 비를 적용하여 신규서비스의 예상 상대가치와 예상 수가를 산출하였다(표 4). 이와 같은 산출식을 적용하면 DUR 사후관리의 예상 상대가치는 189.8로, 예상 수가는 16,933원으로 추정되며, 포괄적 약력관리의 예상 수가는 18,155원(예상 상대가치 203.5), 복약 지속을 위한 모니터링 및 상담의 예상 수가는 18,991원(예상 상대가치 212.9), 금연상담의 예상 수가는 16,650원(예상 상대가치 186.6) 다학제 만성질환 사업 참여의 예상 수가는 26.007원(예상 상대가치 291.5), 취약계층 방문 약료 서비스의 예상 수가는 39,304원(예상 상대가치 440.6), 그리고 약물사용 안전교육의 예상 수가는 40,091원(예상 상대가치 449.4)으로 추정되었다.

표 4

신규서비스의 상대가치 및 수가 추정

| 신규서비스 | 신규서비스의 평균 활동시간 비 | 추정값 | |

|---|---|---|---|

| 예상 상대가치 | 예상 수가 (원) | ||

| DUR 사후관리 | 1.98 | 189.8 | 16,933 |

| 포괄적 약력관리 | 2.13 | 203.5 | 18,155 |

| 복약지속을 위한 모니터링 및 상담 | 2.22 | 212.9 | 18,991 |

| 금연상담 | 1.95 | 186.6 | 16,650 |

| 다학제 만성질환 사업 참여 | 3.05 | 291.5 | 26,007 |

| 취약계층 방문 약료 서비스 | 4.60 | 440.6 | 39,304 |

| 약물사용 안전교육 | 4.69 | 449.4 | 40,091 |

2. 지역약국 신규서비스 재정 영향 분석

가. DUR 사후관리

DUR 사후관리를 위한 활동시간은 설문조사 결과에서 현재 조제 업무에 소요하는 시간 대비 189.8% 더 소요될 것으로 예상되었고, 이를 고려하였을 때 DUR 사후관리의 예상 수가는 16,933원으로 추정되었다.

본 연구에서 DUR 사후관리 서비스 도입 시 예상되는 발생 건수를 추정하기 위한 근거는 다음과 같다. 오정미 외(2019)는 약국에서 평균적으로 6.7%의 비율로 DUR 경고창을 마주한다고 추정하고 있다. 따라서 2020년 총처방 전 수(조제기본료 대상) 4억7,843만 건에서 6.7%인 3,206만 건을 DUR 총 발생 건수라고 추정할 수 있을 것이다. 본 연구에서는 DUR 총 발생 건수 3,206만 건 중 정보제공 처방전 수 대비 처방전 내 병용 금기 및 노인 주의 비율9)인 16%를 곱하여 DUR 사후관리의 대상 건수가 513만 건 발생할 것으로 판단하였다. 최종적으로, 본 연구의 재정 분석을 진행하기 위한 DUR 사후관리의 대상 건수는 513만 건의 9%(약국 참여율)인 46만 건을 추정 건수로 사용하였다.

참여약국 비율을 5~13%로 가정하면, DUR 사후관리 도입 시 추정 건수는 26만~67만 건, 예상 비용은 43억~113 억 원으로 산출되었으며, 약국 총요양급여비용 대비 비율은 0.02~0.06%, 약국 총행위료 대비 비율은 0.11~0.28%로 산출되었다.

나. 포괄적 약력관리

포괄적 약력관리를 위한 활동시간은 설문조사 결과에서 현재 조제 업무에 소요하는 시간 대비 203.5% 더 소요될 것으로 예상되었고, 이를 고려하였을 때 포괄적 약력관리의 예상 수가는 18,155원으로 추정되었다.

포괄적 약력관리 서비스의 대상자 수를 추정하기 위해 전체 만성질환 환자 중 다제병용 환자를 파악하였으며, 국민건강보험공단(2018)을 참고하여 해당 인원은 2017년 기준으로 약 230만 명으로 설정하여 분석을 진행하였다. 추가로, 포괄적 약력관리 시범사업 시 환자별 평균 방문횟수는 2.4회10)로 드러났다는 점을 분석에 적용하여 포괄적 약력관리의 대상 건수는 약 552만 건(=230만 명×2.4회)에 이를 것으로 판단하였다. 약국의 예상 참여율 9%를 고려하여 포괄적 약력관리의 대상 건수인 약 552만 건의 9%인 약 50만 건을 추정 건수로 사용하였다.

참여약국 비율을 5~13%로 가정하면, 포괄적 약력관리 도입 시 추정 건수는 약 28만~72만 건, 예상 총비용은 약 50억~130억 원으로 산출되었으며, 약국 총요양급여비용 대비 비율은 약 0.03~0.07%, 약국 총행위료 대비 비율은 0.13~0.33%로 산출되었다.

다. 복약 지속을 위한 모니터링 및 상담

복약지속을 위한 모니터링 및 상담은 설문조사 결과에서 현재 조제 업무에 소요하는 시간 대비 212.9% 더 소요될 것으로 예상되었고, 이를 고려하였을 때 복약지속을 위한 모니터링 및 상담의 예상 수가는 18,991원으로 추정되었 다.

복약지속을 위한 모니터링 및 상담의 대상 건수는 91일 이상 장기처방 건수로 예상하였으며, 약 1,000만 건11)에 이를 것으로 판단하였다. 참여약국의 비율을 고려하여 최종적으로 1,000만 건의 9%(약국참여율)인 약 90만 건을 추정 건수로 사용하여 분석을 진행하였다.

참여약국 비율을 5~13%로 가정하면, 복약지속을 위한 모니터링 및 상담 도입 시 추정 건수는 약 50만~130만 건, 예상 비용은 약 95억~247억 원으로 산출되었으며, 약국 총요양급여비용 대비 비율은 약 0.05~0.14%, 약국 총행위료 대비 비율은 0.24~0.62%로 도출되었다.

라. 금연상담

금연상담 서비스를 위한 활동시간은 설문조사 결과에서 현재 조제 업무에 소요하는 시간 대비 195.0% 더 소요될 것으로 예상되었고, 이를 고려하였을 때 금연상담의 예상 수가는 16,175원으로 추정되었다.

본 연구에서는 금연상담 서비스의 대상자 수를 추정하기 위해 연도별 보건소 금연클리닉 등록자 수를 고려하였다. 다만, 2020년 데이터는 코로나19로 인해 기존보다 등록자 수가 절반 이하로 감소하는 예외적인 현상이 나타났기 때문에 2019년 보건소 금연클리닉 등록자 수를 기준으로 설정하여 추정을 진행하였다. 추가로, 전체 금연클리닉 등록자 중 금연을 결심하지 않은 것으로 응답한 약 2%의 등록자는 제외하여 금연상담 신규서비스의 최종 대상자 수는 2019년 ‘금연결심자’ 수인 약 350,000명으로 결정하였다(보건복지부, 한국건강증진개발원, 2021). 금연상담은 매주 이루어지는 4주간의 금연 프로그램이기 때문에 환자별 방문횟수는 4회로 가정하여 금연상담 신규서비스의 예상 대상 건수를 산출하였으며, 참여약국의 비율을 고려하여 최종적으로 약 140만 건(=35만 명×4회)의 9%(약국참여율)인 약 13만 건을 추정 건수로 사용하여 분석을 진행하였다.

참여약국 비율을 5~13%로 가정하면, 금연상담 서비스 도입 시 추정 건수는 약 7만~18만 건, 예상 비용은 약 12억~30억 원으로 산출되었으며, 약국 총요양급여비용 대비 비율은 약 0.007~0.017%, 약국 총행위료 대비 비율은 0.029~0.076%로 도출되었다.

마. 다학제 만성질환 사업 참여

다학제 만성질환 사업 참여를 위한 활동시간은 설문조사 결과에서 현재 조제 업무에 소요하는 시간 대비 304.5% 더 소요될 것으로 예상되었고, 이를 고려하였을 때 다학제 만성질환 사업 참여의 예상 수가는 25,264원으로 추정되 었다.

해당 서비스를 받을 대상자의 수를 명확히 하기 위해서는 다학제 간 연계가 필요한 환자 수에 대한 데이터를 이용하는 것이 이상적이지만, 자료의 부재로 인하여 대상자가 가장 유사할 것으로 판단되는 다제약물 관리사업 대상자 수를 활용하여 본 서비스의 수혜 대상자 수를 추정하였다. 다제약물 관리사업 대상자 수는 2018년 292명, 2019년 2,342명, 2020년 3,031명으로 조사되었고12), 이를 고려하여 다학제 만성질환 사업 참여 대상자 수를 2,000~4,000명 사이로 가정하여 예상 비용을 도출하였다. 이때, 환자별 평균 방문횟수를 4회13)로 가정하면 다학제 만성질환 사업 참여 도입 시 추정 건수는 약 8,000~16,000건에 이를 것으로 판단하였다.

위 추정 건수를 적용한 다학제 만성질환 사업의 예상 비용은 약 2억~4억 원으로 산출되었으며, 약국 총요양급여 비용 대비 비율은 약 0.0012~0.0024%, 약국 총행위료 대비 비율은 0.0052~0.0105%로 도출되었다.

바. 취약계층 방문 약료 서비스

취약계층 방문 약료 서비스의 활동시간은 설문조사 결과에서 현재 조제 업무에 소요하는 시간 대비 460.2% 더 소요될 것으로 예상되었고, 이를 고려하였을 때 취약계층 방문 약료 서비스의 예상 수가는 38,181원으로 추정되 었다.

해당 서비스의 대상자 수를 추정하기 위해 대상자를 취약계층(의료급여 수급자, 기초생활보장 수급자, 장애인)으로 정의하였으며, 정의에 따라 대상자는 2019년 전체인구 약 5,185만 명에서 의료급여 수급자는 약 3%, 기초생활보장 수급자는 약 4%, 장애인은 약 5%에 해당할 것으로 판단하였다.14) 다만, 본 연구에서는 실제 예상 참여 대상자 수를 보수적으로 추정하기 위해 전체인구의 3%를 대상자로 정의하여 분석을 진행하였다. 추가로, 2020년 방문약료 추진사업 현황15)을 근거로 환자별 방문횟수는 2회로 설정한 후 재정 영향 분석을 진행하였다. 위처럼 참여약국의 비율을 고려하여 최종적으로 취약계층 방문 약료 서비스는 약 311만 건(=5,185만 명×3%×2회)의 9%(약국참여율) 인 약 28만 건을 추정 건수로 사용하였다.

참여약국 비율을 5~13%로 가정하면, 취약계층 방문 약료 서비스 도입 시 추정 건수는 약 16만~40만 건, 예상 비용은 약 61억~159억 원으로 산출되었으며, 약국 총요양급여비용 대비 비율은 약 0.03~0.09%, 약국 총행위료 대비 비율은 0.15~0.40%로 도출되었다.

사. 약물사용 안전교육

약물사용 안전교육의 활동시간은 설문조사 결과에서 현재 조제 업무에 소요하는 시간 대비 469.4% 더 소요될 것으로 예상하였으며, 이를 고려하였을 때 약물사용 안전교육의 예상 수가는 38,946원으로 추정되었다.

약물사용 안전교육의 경우 서비스를 제공받는 대상자가 명확하지 않아 해당 서비스의 대상자 수를 추정하기 어려웠다. 그래서 기존 시범사업 중 이용자 수에 대한 자료가 존재하는 대한약사회 약바로쓰기 운동본부 주관의 식품의약품안전처 ‘약 바르게 알기 지원 사업’의 연간 교육횟수를 활용하였다. 해당 사업의 교육 대상자는 유아, 청소년, 어르신, 장애인으로 2018~2020년까지 연간 교육횟수는 약 1,000~2,000건, 연간 이수자 수는 약 3만~6만 명으로 조사되었으며16), 교육 1건당 평균 이수자 수는 약 20~40명인 것으로 기록되어 있다. 이를 고려하여 본 연구에서는 약물사용 안전교육 서비스 건수는 연간 1,000~3,000건 사이로 가정하여 예상 비용을 산출하였다.

약물사용 안전교육 도입 시 추정 건수는 약 1,000~3,000건, 예상 비용은 약 4천 만~1.2억 원으로 산출되었으며, 약국 총요양급여비용 대비 비율은 약 0.0002~0.0007%, 약국 총행위료 대비 비율은 0.0010~0.0030%로 도출되었다.

표 5

7가지 서비스별 추정건수, 추정건수 계산 방법, 출처

| 신규서비스 | 추정건수 | 추정건수 계산 방법 | 출처 |

|---|---|---|---|

| DUR 사후관리 | 46만 건 | 4억 7,843만 건(2020년 총처방전수 (조제기본료 대상)) × 6.7%(DUR 경고창 발생 비율) × 16%(처방전 내 병용 금기 및 노인 주의 비율)× 9%(서울시 세이프약국 시범사업 참여 비율) | HIRA 보건의료빅데이터개방시스템(진료행위 통계), 오정미 외(2019), 서울 열린데이터 광장, 전국 병의원 및 약국 현황 |

| 포괄적 약력관리 | 50만 건 | 230만 명(2017년 기준 만성질환 환자 중 다제병용 환자수) × 2.4회(포괄적 약력관리 시범사업의 환자별 평균 방문횟수) × 9%(서울시 세이프약국 시범사업 참여 비율) | 국민건강보험공단(2018), 강은정 외(2016), 서울 열린데이터 광장, 전국 병의원 및 약국 현황 |

| 복약 지속을 위한 모니터링 및 상담 | 90만 건 | 1,000만 건(91일 이상 장기처방건수) × 9%(서울시 세이프약국 시범사업 참여 비율) | HIRA 보건의료빅데이터개방시스템(진료행위 통계), 서울 열린데이터 광장, 전국 병의원 및 약국 현황 |

| 금연상담 | 13만 건 | 35만 명(2019년 금연결심자수) × 4회(환자별 방문횟수) × 9%(서울시 세이프약국 시범사업 참여 비율) | 보건복지부, 한국건강증진개발원(2021), 서울 열린데이터 광장, 전국 병의원 및 약국 현황 |

| 다학제 만성질환 | 0.8만~ | 2,000~4,000명(다제약물 관리사업 대상자수) × | 대한약사회 내부자료 (다제약물 |

| 사업 참여 | 1.6만 건 | 4회(환자별 방문횟수) | 관리사업 관련) |

| 취약계층 방문 약료 서비스 | 28만 건 | 5,185만 명(2019년 전체인구) × 3%(의료급여수급권자 비율) × 2회(환자별 방문횟수) × 9%(서울시 세이프약국 시범사업 참여 비율) | 통계청(행정구역별, 성별 인구수), 2019 의료급여통계, 대한약사회 내부자료(2020 방문약료 추진사업 현황 조사), 서울 열린데이터 광장, 전국 병의원 및 약국 현황 |

| 약물사용 안전교육 | 0.1만~ 0.3만 건 | 1,000~2,000건(‘약 바르게 알기 지원 사업’의 2018~2020년 연간 교육횟수) | 대한약사회 약바로쓰기운동본부 내부자료 |

표 6

7가지 신규서비스 도입 시 추정 건수 및 예상 총비용

| DUR 사후관리 참여약국 비율 | |||||

| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | |

| 추정 건수 | 256,440 | 359,016 | 461,592 | 564,169 | 666,745 |

| 예상 총비용 | 4,342,303 | 6,079,224 | 7,816,146 | 9,553,067 | 11,289,988 |

| 약국 총요양급여비용 대비 비율 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |

| 약국 총행위료 대비 비율 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |

| 포괄적 약력관리 참여약국 비율 | |||||

| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | |

| 추정 건수 | 276,000 | 386,400 | 496,800 | 607,200 | 717,600 |

| 예상 총비용 | 5,010,780 | 7,015,092 | 9,019,404 | 11,023,716 | 13,028,028 |

| 약국 총요양급여비용 대비 비율 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |

| 약국 총행위료 대비 비율 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.33 |

| 복약지속을 위한 모니터링 및 상담 참여약국 비율 | |||||

| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | |

| 추정 건수 | 500,000 | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |

| 예상 총비용 | 9,495,500 | 13,293,700 | 17,091,900 | 20,890,100 | 24,688,300 |

| 약국 총요양급여비용 대비 비율 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |

| 약국 총행위료 대비 비율 | 0.24 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.62 |

| 금연상담 참여약국 비율 | |||||

| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | |

| 추정 건수 | 70,000 | 98,000 | 126,000 | 154,000 | 182,000 |

| 예상 총비용 | 1,165,500 | 1,631,700 | 2,097,900 | 2,564,100 | 3,030,300 |

| 약국 총요양급여비용 대비 비율 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.017 |

| 약국 총행위료 대비 비율 | 0.029 | 0.041 | 0.053 | 0.065 | 0.076 |

| 다학제 만성질환 사업 참여자 수 | |||||

| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | |

| 추정 건수 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 |

| 예상 총비용 | 208,056 | 260,070 | 312,084 | 364,098 | 416,112 |

| 약국 총요양급여비용 대비 비율 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 |

| 약국 총행위료 대비 비율 | 0.0052 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0092 | 0.0105 |

| 취약계층 방문 약료 서비스 참여약국 비율 | |||||

| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | |

| 추정 건수 | 155,550 | 217,769 | 279,989 | 342,209 | 404,429 |

| 예상 총비용 | 6,113,721 | 8,559,209 | 11,004,697 | 13,450,186 | 15,895,674 |

| 약국 총요양급여비용 대비 비율 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |

| 약국 총행위료 대비 비율 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |

| 약물사용 안전교육의 교육횟수 | |||||

| 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | |

| 추정 건수 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |

| 예상 총비용 | 40,091 | 60,137 | 80,182 | 100,228 | 120,273 |

| 약국 총요양급여비용 대비 비율 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 |

| 약국 총행위료 대비 비율 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 |

재정 분석 결과를 종합하면, 7가지의 신규서비스를 동시에 도입할 경우 소요되는 재정은 총 264억~685억 원으로, 이는 2020년 약국의 총 요양급여 비용 및 행위료를 기준으로 총 요양급여 비용에서 차지하는 비율은 0.15~0.39%, 총 행위료 비용에서 차지하는 비율은 0.66~1.72%에 이를 것으로 추정되었다.

신규서비스별로 살펴본 재정 영향은 <표 7>에서 살펴볼 수 있는 바와 같이, 서비스별 예상 비용을 오름차순으로 나열하면 약물사용 안전교육(4천만~1.2억 원), 다학제 만성질환 사업 참여(2억~4억 원), 금연상담(12억~30억 원), DUR 사후관리(43억~113억 원), 포괄적 약력관리(50억~130억 원), 취약계층 방문 약료 서비스(61억~159억 원), 복약지속을 위한 모니터링 상담(95억~247억 원)으로 약물사용 안전교육이 상대적으로 재정에 영향을 가장 작게 미칠 것으로, 취약계층 방문 약료 서비스가 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있다.

표 7

지역약국 신규서비스의 재정적 영향

| 비용최소순위 | 신규서비스 | 최소 | 최대 |

|---|---|---|---|

| 1 | 약물사용 안전교육 | 40,091 | 120,273 |

| 2 | 다학제 만성질환 사업 참여 | 208,056 | 416,112 |

| 3 | 금연상담 | 1,165,500 | 3,030,300 |

| 4 | DUR 사후관리 | 4,342,303 | 11,289,988 |

| 5 | 포괄적 약력관리 | 5,010,780 | 13,028,028 |

| 6 | 취약계층 방문 약료 서비스 | 6,113,721 | 15,895,674 |

| 7 | 복약지속을 위한 모니터링 상담 | 9,495,500 | 24,688,300 |

| 총합 | 26,375,951 | 68,468,675 | |

| 2020년 약국 총요양급여비용 대비 비용(%) | 0.15 | 0.39 | |

| 2020년 약국 총행위료 대비 비용(%) | 0.66 | 1.72 | |

Ⅴ. 결론 및 고찰

본 연구는 변화하는 의료서비스 수요에 맞추어 지역약국의 신규서비스를 제안하였다. 그리고 제안한 7가지 신규 서비스에 대해 약사를 대상으로 설문조사를 진행하였으며, 설문조사 결과를 활용하여 각 전문서비스 도입 시 건강보험재정에 미치는 영향을 분석하였다. 각 사업을 시행하는데 소요되는 재정을 산출한 결과, 약물사용 안전교육과 다학제 만성질환 사업 참여가 상대적으로 적은 비용이 드는 것으로 나타났다. 해당 서비스들의 경우 예상 수가는 상대적으로 높게 나타났으나 다른 서비스들에 비해 약국의 참여율이 높지 않을 것으로 예상되어 사업에 소요되는 총비용이 낮을 것으로 나타났다. 7가지 신규서비스의 예상총비용의 크기는 대체로 추정건수(혹은 대상자 수)가 많을 수록 높게 나타나므로, 재정적 영향을 결정짓는 주된 요인은 약국서비스에 대한 수요의 크기인 것으로 판단된다. 다만, 도입 우선순위를 결정하는 것에는 예상 총비용 외에도 서비스의 시급성, 약사의 수용성, 도입의 용이성 등과 같은 정성적인 변수들을 함께 고려하는 것이 필요하다.

현재 약국에서 근무하는 약사들은 조사 대상 행위 중 금연상담과 DUR 사후관리가 현 조제 업무와 비교하여 가장 적은 활동시간을 요할 것이라고 예상하였다. 그중 DUR 사후관리의 경우 재정적 영향은 4순위로 총 요양급여비용의 0.02~0.06% 정도에 해당하는 영향이 있을 것으로 예상되었다. 선행연구에 따르면, 처방 및 조제과정에서의 DUR 사후관리가 적절히 수행된다면 포괄적 약력관리나 방문약료 서비스에서 발견되는 의약품 관련 문제의 많은 부분은 사전에 예방하는 것이 가능하며, 이는 불필요한 의약품 사용 및 관련 의료비용을 절감할 수 있을 것이라고 하였다(양소영 외, 2020; 손현순, 신현택, 2007). 2019년에는 DUR 고도화 시범사업을 통해 의·약사 추가 안전 활동의 효과를 평가하고 긍정적인 결과 도출 시 해당 활동에 대한 장려금을 지급함으로써 지속가능한 활동으로 유인하는 인센티브방안 마련의 필요성이 확인되었다(신주영 외, 2020). 그 필요성 및 세부 방안에 대한 준비, 기존에 확인된 긍정적 효과를 고려하였을 때 DUR 사후관리는 일차적인 도입 고려 대상일 것이다. 다학제 만성질환 사업은 이미 보건복지부의 지역사회통합돌봄(커뮤니티케어), 질병관리청의 고혈압·당뇨병 등록관리사업등을 통해 시범사업이 진행되어 그 효과에 대해서는 확인된 바 있으며, 재정영향 또한 상대적으로 낮게 예상되므로, 도입을 우선적으로 고려해볼 수 있을 것이다.

반면, 예상 수가가 높으면서 총비용이 높게 나타난 취약계층 방문 약료 서비스의 경우 약국의 실제 참여율을 파악할 수 없어 일괄적으로 5~13%의 참여율을 설정한 것이 총비용을 높게 나타나게 한 이유로 보인다. 그러나 약국 밖을 벗어나서 서비스를 제공해야 하는 경우 약국들의 참여율이 높지 않은 것으로 보고되고 있어(손현순 외, 2015b) 실제 도입 시 총비용은 본 연구에서 추정된 결과보다 낮게 나타날 수 있다. 복약지속을 위한 모니터링 상담 서비스의 경우 추정 건수의 기준이 된 91일 이상 장기처방 건수 자체가 많아 총비용이 높게 나온 것으로 판단된다. 다만, 모든 환자에 대해 이 서비스를 제공하지 않고, 복약지속이 중요한 만성질환자와 같은 특정 질병을 진단받은 환자에게만 제공한다면 총비용이 더 낮아질 수 있다.

본 연구의 한계점은 다음과 같다. 먼저, 설문조사의 한계점으로는 설문 대상의 선정 과정이 모집단의 분포를 고려하지 않고 이루어졌다는 점이다. 본 연구에서 획득할 수 있었던 약국 명단이 180개였던 관계로 설문조사 응답률을 확신할 수 없는 상황에서 최대한 많은 약국을 조사 대상으로 포함하기 위하여 180개 약국 모두를 설문조사 대상으로 선정할 수밖에 없는 현실적인 어려움이 있었다.

재정 분석의 한계점으로는 첫 번째 일부 서비스의 경우 약국의 예상 참여율과 해당 서비스를 이용할 가능성이 있는 대상자 수 혹은 대상 건수는 고려하였으나 자료의 한계로 실제로 서비스를 이용하고자 하는 환자의 수(혹은 환자의 예상 참여율)는 고려하지 못하였다. 대상자 중 약국에서 서비스를 제공받기 원하는 비중은 100%보다 작을 것이기 때문에 신규서비스의 재정적 영향은 과대추정되었을 수 있다. 각 서비스에 대한 대상자 중 해당 서비스를 이용하고자 하는 비율을 고려할 수 있다면 조금 더 정확한 재정 분석을 진행할 수 있을 것이다.

두 번째, 대상자의 범위를 명확하게 정의하기 어려운 서비스(다학제 만성질환 사업 참여, 약물사용 안전교육)의 경우 비슷한 시범사업의 참여 대상자 수를 고려하였기에 실제 서비스 이용자 수는 다를 수 있다. 좀 더 정확한 분석을 위해서는 해당 전문서비스의 시범사업을 시행하는 것이 필요하며, 사업참여자 수 및 참여횟수에 대한 정보를 획득한다면 좀 더 정확한 재정 분석을 진행할 수 있을 것이다.

세 번째, 신규서비스의 예상 상대가치 점수 및 예상 수가는 약사들의 실제 활동시간이 아닌 예상 활동시간을 고려하여 산출하였는데 일부 서비스의 경우 표준편차가 매우 크며, 응답의 최댓값이 평균의 10배 이상인 경우도 있어 실제보다 과대 추정되었을 가능성이 있다.

마지막으로, 분석 기준연도는 2020년을 기준으로 하고 있어 환산지수가 달라진다면 재정영향이 달라질 수 있다. 2020년 환산지수는 88.0이었으나 2023년과 2024년 환산지수는 각각 97.6원, 99.3원으로 각각 11%, 13% 증가한 것으로 확인된다. 환산지수의 증가분을 반영하면 해당 연구에서 추정한 재정영향은 11~13% 정도 더 높을 것으로 예상된다.

본 연구는 아직 도입되지 않은 지역약국 신규서비스에 대해 예상 수가와 예상 총비용을 산출한 첫 연구라는 점에서 학술적 의의가 있다. 약국서비스와 관련된 선행연구들은 도입이 필요하다고 생각되는 서비스의 종류에 대해 조사하거나, 이미 시행된 시범사업의 성과를 평가하는 것에 그쳤다. 반면, 본 연구는 이용할 수 있는 최대한의 정보를 활용하여 신규서비스 도입 시 소요되는 비용을 산출하고자 하였다는 점에서 큰 의미가 있다. 또한, 7가지 신규서 비스의 예상이용량(추정건수)를 추정하는 방법과 이전 연구에서 도출된 지표의 값을 종합하여 하나의 논문에 정리한 것도 중요한 측면으로 판단된다.

또한, 해당 연구의 결과는 향후 신규서비스를 도입하게 된다면 도입 우선순위를 결정하는 데 필요한 근거자료가 될 수 있을 것이다. 서비스의 시급성, 약사의 수용성, 도입의 용이성 등과 같은 정성적인 평가와 함께 예상 총비용과 같은 정량적인 평가가 추가된다면 도입의 우선순위를 판단할 수 있는 객관적 기준이 포함되는 이점이 있다. 다만, 서비스를 제공하는 약국 수 혹은 이용자 수를 좀 더 정확하게 추정할 수 있다면 좀 더 정확한 총비용을 산출할 수 있으므로, 본 사업 도입 전 시범사업 도입을 통해 이에 대한 자세한 정보를 얻는 것이 필요할 수 있다.

후속연구에서는 본 연구의 총비용 추정에 사용된 값들보다 더 정확한 값을 사용하거나 추정 방법을 개선하여 좀 더 현실에 가까운 결과를 산출할 수 있을 것이다. 예를 들어 시범사업 혹은 국민 대상 설문조사를 통해 해당 서비스의 예상 이용자 그룹을 좀 더 좁은 범위로 추정하거나, 약국 참여율을 고려하는 대신 서비스를 제공받을 가능성이 있는 대상자의 참여율을 고려할 수도 있을 것이다.

Notes

손현순 외(2015a)에서는 이를 약료서비스라고 표현하였으나 이는 Helper & Strand(1990)의 약료서비스 개념(환자의 삶의 질을 향상시키기 위한 명확한 결과를 얻기 위한 목적으로 책임감 있는 약물 치료를 제공하는 것)과 달리 협의의 개념임. 따라서 해당 단어의 의미가 본 연구의 지역약국 신규서비스(혹은 약사가 제공하는 전문서비스)와 비슷한 것으로 보여 약료서비스 대신 약사 전문서비스라는 용어를 대신 사용하였음.

국내에서 약국 대상의 시범사업이 시행된 경우 혹은 해외에서 시행하고 있는 서비스에 대해 조사하였음(박인춘 외, 2011; 신영석 외, 2018; 신영 석 외, 2019a; 박인춘 외, 2020; 박혜경 외, 2020).

통상의 조제행위 5가지 각각의 상대가치점수와 수가를 합산하여 통상조제의 상대가치점수와 수가를 산출하였음. ‘처방전에 의한 조제료’는 수가코드 ‘Z4***’에 해당하는 항목이며, 2020년 총사용량을 기준으로 가중치를 부여하여 하나의 상대가치점수와 수가를 산출하였음.

서울 열린데이터 광장 사이트를 통해 서울특별시 세이프약국 정보를 이용하였으며, 갱신주기가 수시갱신이기 때문에 21년 12월 기준으로 값을 산출함. https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15489/S/1/datasetView.do#

오정미(2019)의 [표 4-22]와 [표 4-23]을 참고하였으며, 점검요청 건수에서 변경 건수를 제거하여 비율을 구하였음. 단, 처방전 내 노인주의와 병용금기 비율은 정보 제공된 건을 기준으로 산출한 것이므로 실제 비율과 다를 수 있음.