보도자료

국민 대다수가 필수의료에 대한 국가 책임 강화 원해… 필수의료의 개념과 범위에 대해서는 사회적 합의 필요

- 작성일 2025-11-24

- 조회수 732

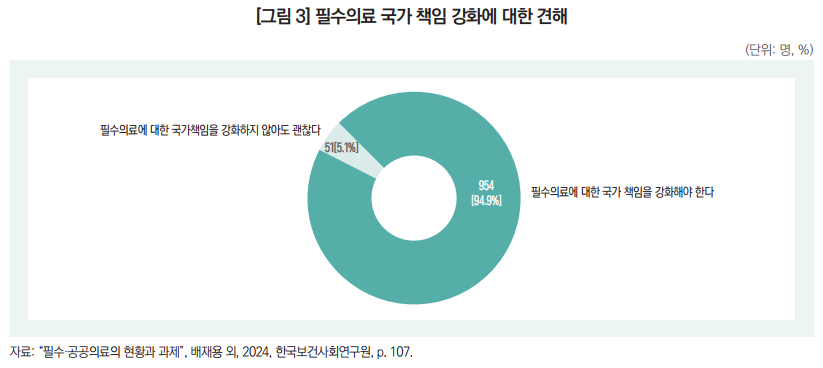

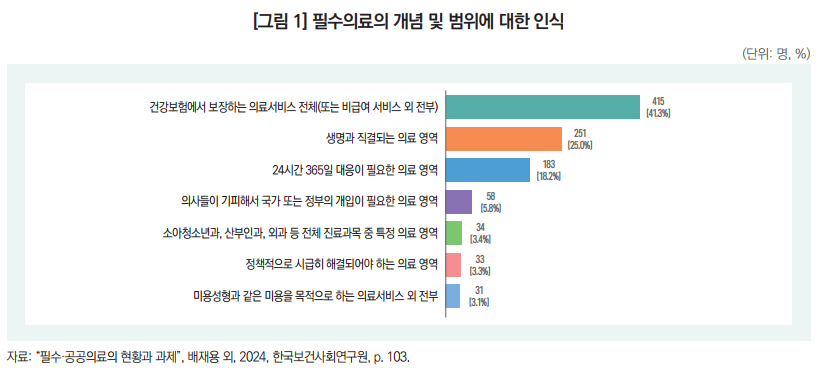

국민 대다수가 필수의료에 대한 국가 책임 강화 원해… 필수의료의 개념과 범위에 대해서는 사회적 합의 필요 - ‘필수의료에 대한 국민 인식 조사’(2024) 결과 응답자의 94.9%가 "필수의료에 대한 국가 책임 강화"에 동의해 - 응답자 10명 중 4명은 ‘건강보험을 통해 제공되는 의료서비스 전체’를 필수의료의 범위로 인식, 응답자의 약 56%는 정책적인 우선순위에 따라 필수의료의 범위가 정해져야 한다고 생각해 - 조사 결과, 일반국민의 대다수가 필수의료에 대한 국가 책임 강화에는 동의하지만 필수의료의 개념과 범위에 대해서는 사회적 합의가 충분하지 않은 것으로 확인돼 |

※ 이 자료는 한국보건사회연구원에서 수행한 학술연구 결과이며, 국가승인통계가 아님을 밝혀둠. ※ 이 글은 배재용, 서제희, 유정훈, 강희정, 전수옥. (2024). 필수·공공의료의 현황과 과제(한국보건사회연구원)의 일부분을 다시 정리한 것임. |

□ 한국보건사회연구원(원장 신영석)은 『보건복지 이슈앤포커스』 제459호 『필수의료에 대한 국민 인식 및 정책 추진을 위한 시사점』을 발간했다. 연구책임자는 보건의료정책연구실 배재용 연구위원이다.

□ 배재용 연구위원은 “‘필수의료’라는 개념과 용어는 최근 들어 주요한 정책 용어 및 아젠다로 부상하였으나 아직까지도 사회적 합의가 이뤄지지 않은 정책 용어라고 볼 수 있다.”면서, “필수의료와 같이 이론적, 학술적 근거가 부족하고 사회적 합의가 이뤄지지 않았을 뿐만 아니라 사회적 합의를 통한 개념 정의가 이뤄지기 어려운 용어를 주요한 정책 아젠다로 사용하는 경우에는 정책 추진 과정에서 주요 이해당사자들 간의 갈등이 심화될 가능성이 크다.”고 말했다.

□ 배 연구위원은 “이 글에서는 필수의료의 개념 및 범위를 고찰하고 일반국민의 필수의료에 대한 인식을 파악하여 ‘필수의료 확충·강화’ 정책 추진을 위한 시사점을 도출하고자 한다.”고 말했다.

□ 전국 만 19세 이상 74세 이하 성인 남녀 1,005명을 대상으로 실시한 ‘필수의료에 대한 국민 인식 조사’ 결과, 응답자의 94.9%가 ‘필수의료에 대한 국가의 책임을 강화해야 한다’는 주장에 동의했다.

□ 그러나 필수의료의 개념과 범위에 대해서는 국민 인식이 완전히 수렴되지 않은 것으로 확인되었다.

○ 응답자의 55.6%는 현재 필수의료 정책의 기조와 같이 정책적 우선순위에 따라 필수의료의 범위가 정해져야 한다고 응답했다. 구체적으로 ‘생명과 직결되는 의료 영역’이 25.0%, ‘24시간 365일 대응이 필요한 의료 영역’이 18.2%를 차지했다.

○ 반면, 응답자의 41.3%는 필수의료를 ‘건강보험에서 보장하는 의료서비스 전체(또는 비급여 서비스 외 전부)’로 인식했다. 이는 건강보험 보장 범위를 필수의료로 보는 포괄적인 시각이다.

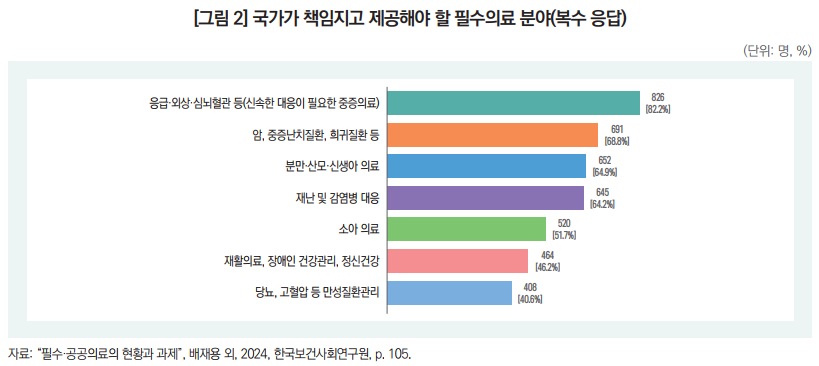

□ 국민들이 국가가 책임지고 제공해야 할 필수의료 분야로 가장 높게 꼽은 영역은 ‘응급·외상·심뇌혈관 등(신속한 대응이 필요한 중증 의료)’으로, 이는 현재의 필수의료 정책 우선순위와 대체적으로 일치하는 결과다.

○ 이와 더불어, 다수의 응답자가 현재의 필수의료 정책의 또 다른 우선순위인 ‘분만·산모·신생아 의료’와 ‘소아 의료’ 역시 국가가 책임져야 할 분야로 선택했다.

○ 반면, 다수의 응답자들이 ‘재활의료, 장애인 건강관리, 정신건강’, ‘당뇨, 고혈압 등 만성질환 관리’ 등의 영역도 필수의료 분야로 선택한 것으로 나타나, 향후 정책 추진 과정에서 이들 영역을 포함하여 정책 범위를 확장해 나가는 것에 대한 검토가 필요함을 시사했다.

□ 배재용 연구위원은 “‘필수의료’는 이론적·학술적 정의가 부족하고 임상적으로도 합의된 개념을 찾기 어려우며, 규범적·정책적 개념에 가까워 사회적 합의를 통한 개념 정의가 필수적”이라며, “필수의료 확충·강화 정책의 목표 달성을 위해서는 의료 공급자 및 일반 국민을 포함한 이해당사자들의 의견을 폭넓게 수렴하고 충분한 소통을 통해 사회적 공감대를 형성하는 과정이 반드시 필요하다.”고 제언했다.

※ 이슈앤포커스 제459호 원문 보기

https://repository.kihasa.re.kr/handle/201002/48223

붙임 보도 자료 원문 1부. 끝.