지난호

ISSN : 1226-072X

ISSN : 1226-072X

사회서비스 공급기관 규모화와 사업체 특성 변화 연구

Scaling-Up in Social Service Sector and Changing Organizational Characteristics

Ham, Sunyu1*; Ahn, Suran1; Ha, Taejeong1*

보건사회연구, Vol.44, No.2, pp.129-153, 2024

https://doi.org/10.15709/hswr.2024.44.2.129

알기 쉬운 요약

- 이 연구는 왜 했을까?

- 우리나라에서 사회서비스 공급기관의 대다수는 규모가 매우 작은 업체이며, 이러한 기관의 영세성은 사회서비스의 질과 이 부문에서 일하는 인력의 처우를 열악하게 만드는 요인으로 지적된다. 이에 본 연구에서는 사회서비스 공급기관의 규모가 변화할 때 인력의 고용 형태와 조직유형, 사업 내용의 다양성이 이뤄지는지를 확인하고자 하였다.

- 새롭게 밝혀진 내용은?

- 노인요양시설과 보육시설은 중소규모로 성장할 때 상용직 비율이 늘어났지만, 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업은 규모가 늘어 날 때 상용직 비율이 줄었다. 종합복지관과 방문복지서비스업은 규모가 커질 때 사업 내용의 다양화가 확인되었다. 방문 복지서비스 제공업과 사회복지 상담 서비스 제공업은 사업체 규모가 늘어났을 때 영리기업으로의 변화가 관측되었다.

- 앞으로 무엇을 해야 하나?

- 데이터의 한계로 확인하지 못한 종사자의 임금 수준 및 노동시간, 사회 서비스 공급기관의 매출액에 관하여 추가적인 연구가 필요하다.

Abstract

This study examines how the scale-up of social service providers has affected their employment, organizational form, and business composition. The small size of social service providers in Korea has been pointed out as a major reason for the poor working conditions of social service workers, low service quality, and inefficient distribution of resources. However, previous studies on scale-up in the social service sector have mainly looked at efficiency in terms of cost. Therefore, this study aims to address various aspects of scale-up. We applied a panel analysis method to data from the Census on Establishments from 2008 to 2021 to examine the impact of changes in the size of facilities in the social service sector. The results showed that the growth of facility size in the social service sector was a factor that significantly reduced the proportion of full-time employees. However, in the case of nursing homes for the elderly and child care centers, their growth into small and medium-sized facilities increased the proportion of full-time employees. Scale in the social services sector had a significant effect on the conversion of individual businesses to corporate entities and was significantly associated with an increase in the proportion of side businesses in general welfare centers and visiting welfare services.

초록

본 연구는 사회서비스 공급기관의 규모화가 기관의 고용과 조직 형태, 사업 구성에 어떠한 영향을 미쳤는지를 확인하였다. 우리나라 사회서비스 공급기관의 영세성은 사회서비스 종사자의 열악한 처우와 낮은 서비스 질, 비효율적 운영의 주요 배경으로 지적되었다. 그러나 규모화에 관한 선행연구들은 주로 비용 측면에서의 효율성만을 살펴보고 있다는 점에서 본 연구는 규모화의 다양한 측면을 다뤄보고자 하였다. 2008년부터 2021년 사이 전국사업체조사 자료에 패널 분석 방법을 적용하여 사회복지 서비스업에 속한 사업체의 규모 변화가 미치는 영향을 확인하였다. 분석 결과, 사회서비스 부문에서 사업체 규모의 성장은 상용직 비율을 유의하게 감소시키는 요인이었다. 다만 노인요양시설과 보육시설에 한하여 중소규모로의 성장은 상용직 비율을 늘렸다. 사회서비스 부문의 규모화는 개인사업자에서 회사법인으로의 전환에 유의한 영향을 미쳤으며, 종합복지관과 방문복지서비스업의 부사업 비율 증가와 유의한 관련이 있었다.

Ⅰ. 서론

본 연구는 사회서비스 공급기관의 규모 변화가 사업체 특성에 어떠한 영향을 미치는지를 살펴보고자 한다. 현 정부는 “사회서비스 혁신을 통한 돌봄, 복지서비스 고도화”라는 국정 과제하에서 사회서비스 제공기관의 다변화와 규모화를 통한 품질 향상이라는 방향성을 추진하고 있다.1) 사회서비스 제공기관의 다변화와 규모화는 사회서비스 산업화 전략의 결과로 형성된 영세한 개인사업자 중심의 공급구조 문제를 개선해서 양질의 서비스를 제공할 수 있는 생태계를 조성할 정책 대안으로 주목받아 왔다.

여기서 규모화는 조직의 인적 및 물적 자원의 크기가 커지는 것으로, 정책 영역에서는 그 크기를 “적정 수준화”한다는 의미를 내포한다. 그리고 통상적으로 조직(사업체 또는 기업) 규모는 종사자 규모와 매출액을 기준으로 판단한다.2) 규모화의 필요성은 보통 경제학적 관점에서 규모의 경제(economies of scale) 이론으로 뒷받침된다. 가령, 사회서비스 공급기관의 규모화는 행정비용의 감소, 관련 장비의 저렴한 사용 등을 통하여 보다 안정적이고 효율적인 조직 운영을 가능케 할 것으로 기대가 된다. 물론 규모의 경제는 무한대로 확장되는 것은 아니며 일정한 수준 이상으로 규모가 커질 경우 오히려 평균 비용이 증가하는 규모의 비경제(diseconomies of scale)가 발생하게 된다. 즉, 적정한 규모에서 이러한 경제적 효율성이 발생하는 것이다.

그러나 이러한 규모화를 조작적으로 정의하는 것은 쉽지 않다. 인적, 물적 자원의 적정 수준을 판단하기가 어렵기 때문이다. 특히 사회서비스 공급기관은 대부분 이용자 수에 따른 인력 배치 기준이 정해져 있는 사회복지시설이고, 시설 수익도 주로 서비스 단가가 통제되거나 정부지원금이 정해져 있는 공공 부문 사업을 통해 발생하기 때문에 일반 시장에서의 기업 규모화와는 다른 양상을 보일 가능성이 높다. 시장 논리가 적용된 규모의 경제 측면의 효율성을 공공성이 강한 사회서비스 분야에 적용하는 것은 적절하지 않다는 주장도 존재한다(김종해, 2008; 정성배, 주미연, 2020). 취약한 집단을 대상으로 하는 사회서비스 부문에서 효율성에 대한 강조가 인력의 불안정 고용으로 이어지며, 이것이 제공자와 이용자의 관계성을 토대로 하는 서비스의 질적 수준의 하락으로 이어질 수 있다는 우려도 있다 (Blank, 2000). 또한 욕구 맞춤형 서비스, 개별화된 서비스의 중요성이 높아지는 상황에서 표준화를 전제로 하는 사회서비스의 규모화는 사회서비스의 가치를 퇴행시키고, 자칫 소규모 기관의 통폐합으로 이어질 경우 공급 인프라가 부족한 지역의 서비스 접근성을 저해시킬 것이라는 지적도 있다(우석진, 2021).

이처럼 사회서비스 공급기관 규모화에 대한 높은 정책적 관심, 가능성과 타당성에 대한 논쟁에도 불구하고, 이를 뒷받침할 실증적 논의는 매우 부족한 것이 사실이다. 영세한 개인영리사업자 중심의 공급 현상 자체를 주요 문제로 지적하면서 정책적 당위성을 확보하려고 했기 때문에 사회서비스 공급기관 규모화의 필요성에 대한 합의 도출도 쉽지 않았다. 이러한 맥락에서 본 연구는 사회서비스 공급기관 규모화로 기대되는 사업체 단위의 성과적 측면에 주목하여 규모 변화가 사업체 특성에 미치는 영향을 분석함으로써, 규모화 정책 방향 모색을 위한 실증적 자료를 축적하고자 한다. 앞서 언급한 바와 같이 조직의 규모화가 조직의 효율적 운영에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 측면과 반대로 서비스의 질을 하락시키고 규모의 비경제로 이어질 가능성이 있다는 점에서 본 연구에서는 사회서비스 공급기관의 종사자가 증가하는 인적 자원의 규모화가 조직 내 인력의 고용의 질과 조직의 형태, 그리고 사업 범위의 경제 측면에서 어떠한 관계를 맺고 있는지를 살펴보고자 한다.

우선 조직의 인력 구조를 살펴본 이유는 사회서비스의 질이 곧 종사자의 고용과 밀접한 관련이 있기 때문이다 (Heskett et al., 1997). 통상 사회서비스 부문 종사자의 대부분은 짧은 시간을 일하고 있는 단시간 노동자이며, 이들 단시간 종사자는 추가적으로 일하기를 원하는 불완전 취업의 형태를 나타내고 있다(윤자영 외, 2021). 만약 규모의 경제하에서 조직이 보다 효율적으로 운영된다면 사업장 종사자 수의 증가는 곧 상용직 증가로 이어질 가능성이 있다. 반대로 기업의 규모가 커질수록 비정규직의 고용의 증가가 생산 비용의 감소로 이어질 수 있다는 연구를 토대로 볼 때(노세리 외, 2015), 조직의 규모 확장이 주변 인력의 충원을 통한 결과일 가능성도 있다. 이러한 상반된 가능성을 확인하기 위하여 조직의 규모 증가와 종사자의 상용직 비율 변화의 관계를 살펴보았다.

다음으로 사회서비스 공급기관의 규모화가 조직 형태의 변화와 연결되는지를 살펴보았다. 우리나라 사회서비스 공급기관의 서비스 질이나 영세성과 관련하여 가장 빈번하게 지적되는 부분은 높은 개인사업자 비율이다. 우리나라에서는 빠른 시장 조성을 위하여 사회서비스 공급기관의 진입 문턱을 낮추면서 개인사업자 비율이 매우 높다. 사회 서비스 사업이 정부의 공적 재원의 투입하에 운영되는 사업임에도 개인사업자라는 조직 형태의 특성상 공공성과 책무성을 확보하기 어려운 상황이다. 이러한 맥락에서 조직의 규모화는 현 조세법상 개인사업자에서 여타 법인사업자로 전환하는 조직 형태의 변화 유인을 제공하는 만큼3), 조직의 규모화가 조직 형태의 변화와는 어떠한 관계를 맺는지를 확인해보고자 한다.

마지막으로 조직 규모의 확대가 곧 범위의 경제로도 이어지는지를 확인해보고자 한다. 조직의 규모화를 통한 효율성의 증대는 동일한 이유로 범위의 경제로도 이어질 가능성이 있다. 범위의 경제란 하나의 기업이 2가지 이상의 제품을 함께 생산할 때 2가지를 각각 따로 생산하는 경우보다 생산비용이 적게 드는 것을 의미한다. 규모의 경제가 효율성을 띠는 방식과 동일하게 범위의 경제 역시 행정 비용 및 기자재의 사용료를 낮추는 효과가 있다. 따라서 이 연구에서는 사회서비스 공급기관 내에서도 조직 규모의 성장이 주사업 이외에 부사업에 해당하는 서비스를 함께 운영함에 따른 효율적 운영과 관련이 있는지를 살펴보고자 한다.

본 연구는 위와 같은 규모화의 영향을 살펴봄에 있어서 사회서비스 업종 내 이질성에 주목하였다. 사회서비스 공급기관은 각기 다른 법령과 제도의 영향을 받는 다양한 하위 업종에 속한다. 가령 인력의 구성 측면에서 사회서비스 공급기관은 크게 세 가지로 구분될 수 있는데, 첫 번째로 보육시설이나 노인요양시설 같이 서비스 제공 인력당 이용자의 인원이 정해져 있는 시설, 두 번째로 사회복지관 같이 표준적인 인력의 규모와 사업의 내용이 정해져 있는 시설, 그리고 세 번째로 상담서비스처럼 주로 시간급이나 서비스 건당 인건비를 적용하는 시설이 있다. 노인요양시설 중에서도 재가급여를 제공하는 방문 복지서비스 시설은 제공 인력 당 이용자의 인원이 정해져 있으면서도 시간급이나 서비스 건당 인건비를 적용하는 시설 특성을 가지고 있다. 이러한 인력 운영 및 사업의 특성을 고려할 때 규모화의 영향은 각 제도의 운영 양식에 따라 제한될 수 있다. 예를 들어 불완전 고용의 측면에서 규모화를 통하여 인력이 보다 효율적으로 운영될 여지가 있는 사업군은 방문 복지서비스나 상담서비스가 대표적일 수 있으며, 사업의 내용을 다양화할 가능성은 사회복지관에서 높을 수 있다. 이처럼 각 사업체가 운영되는 제도적 조건 속에서 규모화의 영향이 달리 관측될 수 있다는 점을 고려하여 본 연구에서는 대표적인 세부업종 다섯 가지에 한정하여 분석을 실시하고 이를 토대로 논의를 진행하였다.

한편, 앞서 언급한 바와 같이 규모화는 적정한 규모로의 성장을 의미하지만, 적정한 규모를 정의하는 것은 쉽지 않으며, 각 측면(예: 경영효율성 측면, 서비스 질 측면)에 따라 적정 규모가 다를 여지도 크다. 이에 본 연구에서는 우선 조작적으로 규모가 커지는 변화를 규모화로 보았다. 이는 적정 규모라는 본래의 의미와는 다소 동떨어질 수 있으나, 현 사회서비스 공급기관의 영세성으로 인하여 규모화에 대한 논의가 시작되었음을 반영한다. 다만, 분석 시 규모가 커지는 변화 이외에도 범주형 변수의 결과를 통하여 본 연구에서 살펴보고자 하는 세 가지 특성 측면에서 (고용 형태, 조직 형태, 부사업) 적정한 규모를 논의하였다.

Ⅱ. 선행연구 검토

1. 사회서비스 공급기관의 규모화 논의 배경

인구구조와 가족 형태의 변화에 따라 돌봄을 비롯한 사회서비스의 수요는 지속적으로 팽창하고 있다. 사회보장기 본법 제 3조 4에 따르면, 사회서비스란 국가, 지방자치단체 및 민간부문의 도움이 필요한 모든 국민에게 복지, 보건의료, 교육, 고용, 주거, 문화, 환경 등의 분야에서 인간다운 생활을 보장하고 상담, 재활, 돌봄, 정보의 제공, 관련 시설의 이용, 역량 개발, 사회참여지원 등을 통하여 국민의 삶의 질이 향상되도록 지원하는 제도를 의미한다. 일부 연구는 사회서비스를 노인과 아동, 장애인을 대상으로 하는 돌봄서비스로 국한하기도 하지만, 본 연구에서는 사회보장기본법에서 제시한 상담부터 사회참여지원에 이르는 수단적 기능을 모두 포괄하는 광의의 복지 서비스를 의미한다. 다만, 2000년대 중반 주요한 돌봄서비스 제도 도입 이래로 관련 정책이 팽창하는 수요에 대한 양적 대응과 함께 서비스의 질적인 개선이라는 과제를 안고 있다는 점에 주목하고자 한다.

사회서비스 공급기관의 규모화에 대한 논의는 2000년대 중반 이후 사회서비스 전자바우처와 노인장기요양보험 제도, 무상보육이 도입, 확장되면서 이용자 지원 방식의 서비스 공급체계가 형성됨에 따라 본격적으로 시작되었다. 급증하는 사회서비스 수요에 우선적으로 대응하기 위하여 노인요양시설, 보육시설 등 공급기관의 양적인 성장을 중심으로 한 정책이 이뤄졌다. 빠른 시장 조성을 위하여 자격 기준을 낮추고 비영리 법인만이 아닌 개인사업자까지 사회서비스 공급기관으로 시장에 참여할 수 있도록 하였다(양난주, 2014). 결과적으로 사회서비스 공급기관 대부분이 영세한 소규모의 개인영리사업자로 이에 따른 서비스의 질 하락에 대한 우려가 지속적으로 제기되어 왔다. 이러한 상황에서 정부는 사회서비스의 수요 급증에 대응함과 동시에 질적 개선이라는 과제를 해결하기 위한 전략을 세웠다. 문재인 정부의 사회서비스 공급기관의 공공성 강화 전략과 윤석열 정부의 사회서비스 공급기관의 다변화와 규모화가 바로 그것이다(김형용, 2023). 이는 사회서비스원이나 어린이집 국공립 시설 확충과 같이 사회서비스 공급주체를 공공으로 전환하려는 전략, 그리고 사회적 목적을 추구하는 사회적경제 조직의 성장 지원을 통해 컨소시엄 등 다양한 형태의 네트워크를 활용하여 공급 주체를 다변화하고, 영세한 사업체 일변도인 시장을 개선시키는 전략이 포함된다. 이 중에서도 본 연구에서 주목하고 있는 규모화는 그동안 사회서비스 공급기관의 주요 문제로 지적되는 종사자의 일자리 질과 사업체 형태, 효율성 등에 있어 다양한 파생 효과를 동반할 것으로 기대된다.

2. 사회서비스 공급기관의 규모와 사업체의 특성

우선 우리나라에서 사업체의 규모는 사업체에서 일하고 있는 근로자의 사회적 보호와 일자리의 질에 영향을 미친다. 근로조건에 관한 최소한의 규제에 해당하는 「근로기준법」은 5인 이상의 상시근로자를 사용하는 사업장을 대상으로 한다. 4명 이하의 사업장에서 일하는 경우 근로시간과 관련한 규정이나 공휴일 및 연장, 휴일, 야간근로 가산수당, 해고 등의 제한 및 부당해고 등의 구제신청, 연차유급휴가와 같은 근로기준을 적용받지 않는다. 실제 선행연구들 역시 소규모 사업장 중심의 사회서비스 시장이 종사자의 열악한 처우와도 관련 있다는 점을 지적한 바 있다. 고용형태별 근로실태조사 자료를 활용하여 사회서비스 부문 종사자(사회복지사, 보육교사, 돌봄 및 의료서비스 종사자, 육아도우미 포괄)와 여타 직종의 서비스 부문 종사자 사이의 임금 격차를 분해한 함선유와 권현지(2017)의 연구에서 사업체의 영세한 규모는 돌봄직 종사자와 여타 서비스업 종사자와의 임금 격차의 16.2%를 설명 하였다. 특히 사회서비스 부문 내에서도 돌봄 및 의료서비스 종사자와 같은 서비스직군이 아닌 보육교사와 사회복지사를 포함하는 전문직군의 경우 영세한 사업체 규모가 서비스업 내 여타 전문직에 대비한 임금 격차의 21.6%를 설명하였다. 이는 사회서비스 공급기관의 영세성이 곧 사회복지 공급기관 전반의 종사자 처우와도 연결되어 있음을 시사한다.

근로자의 측면에서 사업체 규모를 주목하고자 하는 또 다른 지점은 사회서비스 부문 일자리에 종사하는 인력의 불완전 고용과 관련 있다. 사회서비스 부문에 일하는 종사자들의 실제 근로시간과 희망하는 근로시간을 살펴 본 윤자영 외(2021) 연구에 따르면, 돌봄 서비스 종사자의 경우 주당 노동시간이 여타 직업군에 비하여 상대적으로 짧으며, 희망하는 노동시간에 비하여 주당 노동시간이 짧게 나타난다. 특히 돌봄서비스 종사원과 육아도우미의 경우 희망하는 노동시간에 비하여 주당 2.18시간과 1.66시간을 적게 일하고 있어 이들이 희망하는 시간만큼 일을 더 할 경우 임금 수준은 각각 6.1%와 5.0%가 상승하게 된다. 근무시간의 길이나, 근무일수가 매일 또는 매주 같지 않은 비율 역시 높았다. 이들 대부분이 소규모 사업장에서 일하고 있다는 점을 고려할 때 각 사업장 단위의 수요 변동을 종사자의 노동시간을 조정하는 방식으로 대응하면서 불안정한 고용 형태가 유지되는 것으로 보인다(윤자영, 2021). 만약 각 사업체당 사업량이 커지게 될 경우 수요 변동에 따른 불안정성이 인력에 미치는 영향은 상대적으로 작아질 수 있으며, 보유하고 있는 인력을 단시간으로 활용하기보다는 전일제로 배치할 가능성이 있다. 사업체의 규모 개선이 종사자의 고용 개선으로 이어질 것으로 기대되는 맥락이다.

다만, 사업장의 규모 변화가 반드시 종사자의 고용 개선과 관련되는 것은 아니라는 연구들 역시 존재한다. 예를 들어 김유선과 박관성(2018)의 연구에서 고용 형태 공시제 대상기업을 분석한 결과를 살펴보면, 기업의 규모가 커짐에 따라 비정규직의 비율이 점차 늘어나는 추세를 확인할 수 있다. 이는 기업규모가 커짐에 따라 괜찮은 일자리의 비중이 커지기보다는 임시, 일용, 간접 고용과 같은 비정규직의 비율이 높아질 수 있음을 의미한다. 노세리 외(2015)가 사업체패널 조사 자료를 분석한 결과에서도 300인 이상 대기업 사업장의 경우 비정규직 고용의 비율이 일정한 수준으로 커지는 것이 기업 성과에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 확인하고 있다. 즉, 일반적으로 기업의 규모가 클 때 오히려 비정규 고용과 같은 유연성 확대가 기업의 효율적 운영의 주요한 전략이 될 수 있음을 의미한다. 사회서비스 영역에서는 이용자가 서비스를 하루 종일 이용하지 않고, 특정한 시간대에 이용하기를 선호하는 방문돌봄서비스의 경우(등원과 하원 시간 같은 돌봄 공백 시간대) 이용자가 늘어나 사업의 규모가 커지더라도 업무 배치의 개선을 통한 전일제 인력의 고용을 늘리는 것은 불가하며, 시간제 고용을 중심으로 인력이 늘어날 가능성도 있다. 이러한 상반된 가능성하에서 본 연구에서는 사업체의 규모 증가가 사업체 내 상용직 비율에 미치는 영향을 검토함으로써 규모화가 종사자의 고용 개선에 미치는 효과를 검토해보고자 한다.

규모화의 또 다른 파생효과는 개인사업자의 법인 전환이다. 현재 세법상 사업체의 매출 규모가 일정한 수준을 초과하게 될 경우 개인사업자보다 법인사업자가 유리해진다. 이러한 맥락에서 사업체의 규모가 커지는 변화는 개인 사업자에서 법인사업자로의 전환으로 이어질 여지가 있다. 사회복지시설 관련 법령의 시설설치기준에 근거하면, 노인보호전문기관, 정신요양시설, 지역자활센터, 성폭력피해자보호시설, 사회복지관 등 일부 시설을 제외하면 개인 사업자의 운영이 가능하다.4) 앞서 언급한 바와 같이 우리나라 사회서비스 공급기관은 개인영리사업자의 비율이 높으며, 사회서비스 공급기관의 공공성과 책무성 강화라는 측면에서 개선이 요구되어 왔다. 가령 지역아동센터의 경우 공공성과 경쟁력 강화라는 측면에서 사회적협동조합을 비롯한 법인시설로 전환하는 비영리 법인 모델이 제안 되었으며, 관련 특례 제도를 마련한 바 있다(아동권리보장원, 2021). 이처럼 개인사업자에서 법인 형태로의 전환을 통하여 공공성을 확보하려는 정책적 지향점을 달성하는 데 있어서 사업체의 규모화는 사업주의 운영상의 유인과도 일치하는 맥락이 있다. 규모가 커질 경우 현재 조세법상 법인 형태로의 전환이 세 부담 감소에 유리하기 때문이다. 이에 본 연구에서는 사업체의 규모 증가가 사업체 유형 변화와는 어떠한 관련이 있는지, 특히 개인사업자에서 여타 사업자로의 이행에 영향을 미치는지를 살펴보았다.

마지막으로 규모화는 규모의 경제 논리에 입각하여 무엇보다 경제적 효율성 측면에서 주로 논의가 된다. 규모의 경제는 기업의 생산 규모가 증가할 때 생산량의 증가가 노동, 자본 등 생산요소의 증가보다 더 크게 나타나는 경우를 의미하며, 투입 대비 산출의 비율로 정의되는 효율성의 개념과 연결된다. 사회서비스 공급기관의 규모의 경제에 대한 국내 연구는 매우 제한적이지만 일부 연구에서 증명되었다. 노인요양시설을 연구한 이태진과 김동환(2005)의 연구에서는 시설 입소 인원이 증가함에 따라 총비용이 감소하는 결과가 나타났으며, 아동양육시설을 대상으로 한 강현아 외(2011)의 연구에서도 시설의 규모가 증가할 때 평균비용이 하락하는 규모의 경제가 관측되었다. 그러나 최근 국외에서는 규모의 경제의 부정적 영향에 대한 결과도 보고되고 있다. Harrington et al.(2017)은 영국, 미국, 캐나다 등의 국가에서 영리기업을 중심으로 사회서비스가 발달하는 과정에서 규모의 경제를 실현하기 위한 프랜차이즈가 활성화되었지만, 규모화된 영리 목적의 사회서비스 제공기관들 사이에서 낮은 서비스 품질, 부족한 인력 배치, 품질 위반 등의 사례가 자주 발견되고 있다고 지적하기도 하였다.

이 같은 규모의 경제는 사회서비스의 공급 체계가 지역적으로 밀착하여 운영되어야 하는 특성과는 대치되는 측면도 존재한다. 사회서비스 시설은 지역 사회 내에서 이용자의 높은 접근가능성이 확보되어야 하나, 단순히 사업체의 효율적 운영 측면에서 규모화할 경우 기관 통폐합의 양상을 띨 수 있어 지역사회 접근가능성은 줄어들고 맞춤형 수요에 대응하기 어려워질 수 있다(우석진, 2021). 다만 공급기관의 규모화가 표준화된 동일 사업의 확대가 아닌 범위의 경제 측면에서 이뤄진다면, 지역사회에 밀착한 서비스를 제공하면서도 경제적 효율성을 도모할 여지가 있을 수 있다. 예를 들어, 노인돌봄서비스를 제공하는 기관에서 장애인과 성인, 영유아돌봄으로 서비스 대상을 확장했을 때, 방문요양서비스만을 제공하는 기관이 식사영양관리, 건강관리로 서비스 내용을 확장했을 때 생산비용이 감소한다면 범위의 경제가 있다고 말할 수 있다. 그러나 행정적으로 제도별, 사업별로 분절적 재정 지원과 관리감독이 이루어지고 있는 사회서비스 공급 상황을 고려할 때, 공급기관이 다기능·복합화를 통한 범위의 경제를 추구한다고 할지라도, 제도적 변화가 수반되지 않는다면 효율적 운영이 불가능할 것이라는 우려도 있다(조미형, 권인혜, 2015). 이러한 사회서비스 공급기관의 범위의 경제와 관련한 측면은 그 동안 사회서비스 공급기관 연구에서 크게 다뤄지지 않았으며, 이태진과 김동환(2005) 등 소수의 연구에서도 범위의 경제는 관측되지 않았다. 이에 본 연구에 서는 공급기관의 규모 성장이 사업 내용(구성)상의 변화를 동반하고 있는지, 어떠한 사업체에서 이러한 변화가 가능한지를 살펴보고자 한다.

3. 사회서비스 공급기관의 규모화와 제도적 이질성

한편, 본 연구에서는 사회서비스 공급기관 내에서도 각기 다른 법제도의 영향을 받는 기관별 이질성에 주목하고자 한다. 사회서비스 공급기관은 「아동복지법」, 「노인복지법」, 「장애인복지법」, 「영유아보육법」, 「성매매방지 피해자보호 등에 관한 법률」, 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」, 「사회복지사업법」 등 기관의 특성에 따라 각기 다른 법률의 규제하에 놓여있다. 제도에 따라 각 공급기관은 인력의 규모나 기능에 있어서 엄격한 통제를 받기도 한다. 예를 들어 사회복지관의 경우 「사회복지사업법」 시행규칙에 따라 특별시의 경우 19명 이상, 광역시의 경우 13명 이상, 특별자치시, 도 및 특별자치도의 경우 12명 이상 기준 인력을 두도록 하고 있다(사회복지 사업법 시행규칙 별표 3의 2). 이와 달리 노인요양시설과 보육시설의 경우 이용자 인원에 따른 인력비율을 제시하고 있으며, 사회복지시설이 아닌 상담, 교육 등 시설의 경우 시간당 인건비 또는 서비스 건당 비용이 정해져 있다.

이처럼 각기 다른 제도적 틀은 공급기관의 규모 성장과 인력의 고용 양상이 전혀 다를 가능성이 있으며, 본 연구에서 살펴보고자 하는 규모화의 영향 역시 상이하게 작동할 것으로 예상된다. 우선 규모화에 따른 종사자의 상용직 비율 증가는 규모의 경제 측면에서 대체로 상용직 증가와 연관이 있을 것으로 예상되지만, 각 업종별 조건에 따라 그 영향이 다를 수 있다. 예를 들어 종사자 1인당 이용자 인원이 정해져 있는 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업의 경우 임시직보다는 운영 특성상 상용직의 비율이 증가할 것으로 예상되지만, 사회복지관의 경우 필수적인 업무와 인력의 규모가 정해진 상황에서 추가적으로 규모가 증가하는 상황은 재정확충을 위한 외부자원의 활용이나 부사업의 증가에 따른 것으로 임시직 고용의 증가로 이어지게 될 여지가 있다(윤정화, 2004). 시간당, 서비스 건당 인건비를 지급받는 방문 복지서비스 제공업과 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 앞서 언급하였듯 불완전 고용의 양상이 나타난다는 점에서 규모가 커짐에 따른 인력의 효율적 운영이 상용직 비율을 증가시킬 수도 있고(윤자영 외, 2021), 반대로 이들에 대한 인건비 지급 체계가 시간급이라는 점에서 규모가 증가할 때 비정규 인력만이 늘어날 여지도 있다.

사회서비스 공급기관의 조직 형태와 관련해서는 모든 사회복지공급기관이 영리 유무와 관계없이 개인사업자가 대부분이지만 그중에서도 보육시설의 경우 소규모의 가정어린이집이 전체의 절반가량을 차지하고 있다는 점에서(보건복지부, 2023) 규모의 증가와 이에 따른 조직 형태의 변화에는 제약이 있을 수 있다. 노인요양시설이나 상담서비스 기관의 경우 정부에서 운영하고 있는 바우처 사업 이외에도 민간 이용자들을 대상으로 하는 시장이 존재한다는 점에서 개인사업자에서 영리 법인으로 이행할 가능성도 있다. 지역아동센터의 경우 조직 형태 변화에 정책적 인센티브가 주어졌던 반면(아동권리보장원, 2021), 사회복지관의 경우 사회복지법인이나 비영리법인, 지방자치단체만 운영할 수 있다는 점에서 조직 형태의 변화가 관측되지 않을 수 있다. 범위의 경제의 경우 여타 기관에 비하여 지역사회 내 다양한 복지 서비스의 창구가 되는 사회복지관에서 두드러질 것으로 예상된다.

이처럼 제도의 설계에 따라 규모화의 양상과 이의 영향이 달리 관측될 수 있는 상황에서 사회서비스 공급기관 전체를 하나로 보고 분석하는 것은 각 제도적 맥락의 이질적인 조건을 간과할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 현재 한국표준산업분류상 가장 세분화된 분류인 세세분류 단위에서 규모화의 영향을 살펴보고자 한다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 분석 대상

본 연구에서 분석하는 자료는 통계청에서 매년 전국의 모든 사업체를 대상으로 지역별 사업체 규모와 분포를 파악하기 위하여 실시되는 전국사업체조사 자료이다. 전수 조사 자료이며, 매년 조사가 실시되기 때문에 사업체 고유번호를 토대로 사업체의 변동을 확인할 수 있는 장점을 갖고 있다. 분석 대상 기간은 2008년부터 2021년까지다.

본 연구의 분석 대상은 전국사업체조사에서 사회서비스의 주요 산업으로 볼 수 있는 사회복지 서비스업으로 분류된 사업체이다. 한국표준산업분류에서 거주 복지시설(소분류: 871)과 비거주 복지시설(소분류: 872)에 해당하며 12개의 세세분류 산업을 포함한다. 거주 복지시설에는 노인 요양 복지시설 운영업, 노인 양로 복지시설 운영업, 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업, 정신 질환, 정신 지체 및 약물 중독자 거주 복지시설 운영업, 아동 및 부녀자 거주 복지시설 운영업, 그 외 기타 거주 복지시설 운영업이 포함된다. 비거주 복지시설에는 보육시설 운영업, 직업 재활원 운영업, 종합복지관 운영업, 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업, 그 외 기타 비거주 복지서비스업이 포함된다.

사회복지 서비스업으로 제한하더라도 세세분류 산업 간 사업 및 운영체계의 다양성으로 인해 규모화의 필요성과 가능성은 달라질 수 있다. 전술한 바대로, 많은 사회복지시설이 이용자 수에 따른 인력 배치 기준을 법적으로 규정하고 있기 때문에 제도적 요인에 의해 규모화의 가능성은 제약을 받게 된다. 이러한 이질성을 반영하여 본 연구는 세세분류 산업 단위의 분석에 초점을 두었다. 세세분류 산업별 분석은 연도별 사업체 수가 5,000개소 이상으로 충분히 확보되고, 현재 규모화 정책과 밀접히 연관이 되는 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업, 종합복지관 운영업, 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업으로 제한하였다. 개인사업자가 시설을 운영할 수 없도록 규정된 정신요양시설, 성폭력피해시설, 자활센터(직업 재활원) 등은 분석 대상에서 제외하였다. 다만, 동일 세세분류 내에서도 이질적인 특성을 지닌 사업체가 포함될 수 있다는 점에서 주의가 필요하다. 한국표준산업분류 상의 세세분류는 사회복지사업법 및 관련 법령에 따라 설치되는 사회복지시설 종류와는 다르다. 예를 들어, 한국표준산업분류에서 종합복지관 운영업은 사회복지관 외에도 돌봄, 상담, 재활, 역량 강화 등 종합 복지서비스를 제공하는 지역아동센터 등도 포함된다. 세세분류에 포함된 보다 구체적인 사업 유형은 한국표준산업분류 내용을 토대로 부표에 설명을 담았다.

장기 시계열 분석을 위하여 이 연구에서는 우선 분석 대상 기간 동안 사회복지 서비스업에 속하였던 모든 사업체를 추출하였다. 이에 따라 분석 대상 기간 동안 사업 부문의 변동이 있는 경우 분석 대상 산업 이외의 산업 부문이 포함될 수 있다. 또한 산업의 세세분류 내에서도 변동이 있을 수 있으므로 각 사업체별로 마지막 관측시점을 기준으로 분석을 하였다. 최종 관측시점을 기준으로 세세분류에 포함된 업종의 연도별 사례수는 표1에 수록하였다. 노인요 양시설의 경우 2008년 당시 1,521개에서 2021년 6,645개로 5배 가량 급격하게 성장하였다. 보육시설 운영업의 경우 2008년 2만 6천여 개에서 2021년 3만 3천개로 2014년 최고점을 찍고 다서 줄어드는 추세에 있다. 종합복지관 운영업과 방문복지서비스제공업과 사회복지 상담 서비스 제공업 역시 사례수가 큰 폭으로 증가한다. 다만, 이들 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 9차 산업분류에서는 모두 기타 비거주 복지시설로 분류되었으며, 2016년부터 적용된 10차 산업분류부터 세세분류 산업으로 구분되었다. 따라서 이들 산업은 2015년까지 사업체의 수는 2016년 이후에도 생존한 기업이 수록되었다는 점에서 실제 연도별 사업체 수와 상이할 수 있다.

표 1

분석 대상 사업체 수: 세세분류 업종별

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2008 | 1,521 | 26,176 | 1,774 | 632 | 382 |

| 2009 | 2,115 | 26,771 | 2,164 | 1,171 | 441 |

| 2010 | 2,871 | 31,548 | 2,656 | 1,795 | 569 |

| 2011 | 3,166 | 34,485 | 2,951 | 2,256 | 742 |

| 2012 | 3,535 | 38,270 | 3,553 | 2,797 | 1,025 |

| 2013 | 4,111 | 39,501 | 3,850 | 3,676 | 1,268 |

| 2014 | 4,534 | 41,349 | 4,451 | 4,702 | 1,646 |

| 2015 | 4,808 | 38,004 | 4,841 | 6,402 | 2,120 |

| 2016 | 5,150 | 39,087 | 5,104 | 8,270 | 2,580 |

| 2017 | 5,324 | 40,147 | 5,325 | 9,107 | 2,923 |

| 2018 | 5,441 | 39,389 | 5,320 | 9,765 | 3,465 |

| 2019 | 5,755 | 37,000 | 5,485 | 12,914 | 4,079 |

| 2020 | 6,262 | 34,673 | 6,147 | 14,993 | 5,226 |

| 2021 | 6,645 | 33,340 | 6,597 | 15,892 | 5,830 |

| 전체 | 61,238 | 499,740 | 60,218 | 94,372 | 32,296 |

2. 분석 방법

가. 분석 변수

본 연구는 사업체의 규모 확대가 사업체의 상용직 비율, 법인 전환, 범위의 경제와 어떻게 연관되어있는지를 확인해보고자 한다. 규모화는 종사자 수와 매출액으로 측정할 수 있다. 그러나 전국사업체조사는 매출액 관련 정보를 2016년 이후부터 제공하고 있으며, 산업 세세분류 단위에서는 매출액 정보를 제공하지 않는다. 이러한 원자료의 한계로 본 연구에서는 규모화를 종사자 규모의 증가로 측정하였다. 각 사업체의 총 종사자 수에 로그를 취한 값과 사업체 종사자 수를 5인 미만, 5~9인, 10~29인, 30~99인, 100인 이상의 범주로 구분한 두 변수를 사용하였다. 본 연구에서는 규모의 경제가 선형적 관계가 아닌 비선형적인 관계를 나타낸다는 점만을 고려하여(Mankiw, 2012) 각 사업체의 총 종사자 수를 그대로 쓰지 않고 로그를 취한 값과 범주형 변수를 사용하여 분석하였다. 독립변수에 로그를 취할 경우 계수의 값은 종사자 수가 100% 증가할 때 β만큼 증가한 것으로 설명할 수 있다.

표 2

분석 변수의 조작적 정의

| 구분 | 변수명 | 조작적 정의 |

|---|---|---|

| 독립변수 | 로그 종사자 수 | 각 사업체의 총 종사자 수에 로그를 취한 값 |

| 종사자 수 범주 | 각 사업체의 총 종사자 수를 ① 1~4인, ② 5~9인, ③ 10~29인, ④ 30~99인, ⑤ 100인 이상으로 정의한 범주형 변수 | |

| 종속변수 | 상용직 비율 | 총 종사자 중 상용직 종사자의 비율(0~100) |

| 조직 형태 | 각 사업체의 조직 형태를 ① 개인사업자(개인사업체 또는 비법인단체), ② 회사법인, ③ 회사 이외 법인, ④ 국가·지방자치단체로 정의(범주형) | |

| 주사업 비율 | 전체 사업 중 주사업의 비율을 의미함(0~100) |

종속변수인 상용직 비율은 종사자 전원이 상용직일 경우 100의 값을, 종사자 전원이 비상용직일 경우 0의 값을 갖는 변수이며, 조직 형태는 개인사업자, 회사법인, 회사 이외 법인, 국가·지방자치단체로 정의하였다. 개인사업자는 개인사업체(개인과세사업자, 개인면세사업자)와 비법인단체, 회사법인은 주식회사, 합명회사 등 상법법인 및 외국법인, 회사 이외 법인은 민법에 의한 재단․사단법인과 특별법에 의한 특별법인(의료법인, 학교법인, 종교법인, 사회복지 법인, 법무법인, 정부투자기관, 농협, 새마을금고, 상공회의소 등)을 포함하며, 국가·지방자치단체는 중앙행정기관 및 지방자치단체 등 정부기관을 의미한다. 조직 형태의 경우 2020년을 기점으로 등록기반데이터로 자료수집 방법이 변경되면서 조직 형태별 비율이 큰 폭으로 변화하게 된다. 본 연구에서는 조직 형태의 분류 변화를 살펴보는 만큼 조사 방법의 오차로 인하여 발생하는 조직 형태 변경은 고려하지 않기 위하여 조직 형태에 관한 분석은 2008년부터 2019년까지로 제한하였다. 마지막으로 주사업 비율을 세 번째 종속변수로 보았다. 주사업 비율은 2017년부터 조사 된 항목으로 주사업으로만 운영된 경우 100의 값을 갖는다.

나. 분석 방법

이 연구는 전국사업체조사를 활용하여 사회서비스 부문의 사업체의 규모가 늘어날 때 사업체의 인적 구성과 조직 형태, 사업의 구성이 어떻게 변화하는지를 살펴보고자 한다. 이를 회귀방정식으로 표현하면 아래와 같다.

이 때 yit 는 상용직 비율과 법인 전환, 주사업 비율에 해당하는 변수이며, Sizeit는 사업체의 규모를 의미하는 변수다. Sizeit 의 회귀계수인 β1는 사업체의 규모가 종속변수에 미치는 영향을 의미한다. 이 분석은 그러나 각 사업체의 규모가 변화할 때 인적 구성, 조직 형태, 사업의 구성의 변화를 관측하는 방법은 아니고, 사업체의 규모가 작은 집단과 큰 집단 사이의 차이를 확인할 수 있는 방법이다. 만약 관측할 수 없는 사업체의 고유한 특성인 ui가 독립변수인 사업체의 규모에 영향을 미친다면 β1의 값은 편이(bias)가 발생할 수 있다. 예를 들어 이 연구에서 사용하는 전국사업체조사에서는 관측하지 못하는 사업체의 자본력이나 창업자의 경영력과 같은 사업체의 고유한 변수는 사업체의 규모와 인력의 구성, 법인 여부, 주사업 비율에 모두 영향을 미칠 수 있기 때문에 사업체 규모가 미치는 영향을 과대 추정할 가능성이 있다.

이에 이 연구에서는 패널자료의 특성을 활용하여 사업체의 고유한 특성인 ui를 고정하는 고정효과모형을 적용하여 사업체의 규모 변동이 상용직 비율 변동과 법인 전환, 주사업 비율의 변화에 미치는 영향을 확인해보고자 하였다. 고정효과모형은 각 사업체의 평균값에 해당하는 아래 식 (2)를 차분하는 방법이다.

식 (1)에서 식 (2)를 차분하면 사업체의 고유한 특성인 ui의 값을 사라지게 되고 좌변과 우변 모두 관측된 각 사업체의 고유한 평균값으로부터의 변동이 변동에 미치는 영향을 의미하게 된다. 이 연구의 결과에서는 비교를 위하여 식 (1)과 식 (3)의 값을 모두 보고하였다.

상용직 비율과 개인사업자 비율은 0에서 100 사이의 값을 갖는 연속변수이므로 회귀분석을 실시하였으며, 종속변수 중 조직 형태의 경우 범주형 변수이므로 개인사업자를 기준변수로 한 패널다항로짓분석을 실시하였다. 다만 패널다항로짓분석에서 선형회귀분석에서 가정하는 바와 같이 각 객체의 평균 수치를 차분해주는 방식으로는 오차항의 이질성을 제거할 수 없으며, 모수 추정의 문제를 발생시켜 추정치의 불일치성을 발생시킬 가능성이 있다. 따라서 이 연구에서는 미관측 오차항의 이질성을 고려하기 위하여 Chamberlain(1980; STATA 재인용)이 제안한 조건부 고정효과 모형을 적용하였다.5)

Ⅳ. 분석 결과

1. 분석 대상의 주요 특성

분석 대상 사업체의 연도별 평균종사자 수와 상용직 비율은 아래 표 3에 수록하였다.6) 우선 노인 요양 복지시설 운영업 경우 평균 종사자 수가 2008년 18.7명에서 2021년 20.6명으로 그 규모가 다소 증가하였으며, 보육시설 운영업의 경우 2008년 당시 평균 종사자 수가 6.2명으로 작은 수준이나 2021년까지 꾸준히 평균 종사자 수가 늘어나 1.5배가량 성장하였다. 종합복지관 운영업 역시 2008년 12.7명에서 2021년 14.6명으로, 방문 복지서비스 제공업은 13.2명에서 25.8명으로 평균 종사자 수가 큰 폭으로 증가하였다. 그러나 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 평균 종사자 수가 다소 줄어들어 2021년 평균 4.3명의 종사자가 일하고 있다. 한편 상용직 비율은 2008~2021년 사이 대체로 늘어나는 양상을 나타내고 있다. 2021년 기준 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업 모두 상용직 비율이 90% 이상이며, 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업 모두 70% 이상이 상용직이다.

표 3

세세 산업분류별 사업체당 평균 종사자 수와 상용직 비율

| 평균 종사자 수 | 상용직 비율 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비 스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | |

| 2008 | 18.67 | 6.18 | 12.74 | 13.24 | 5.65 | 83.12 | 72.83 | 78.44 | 56.20 | 78.43 |

| 2009 | 18.89 | 6.50 | 11.75 | 19.10 | 6.55 | 81.65 | 74.55 | 77.41 | 42.19 | 75.04 |

| 2010 | 17.99 | 6.45 | 11.11 | 20.34 | 6.66 | 82.56 | 76.15 | 76.36 | 46.39 | 67.01 |

| 2011 | 18.05 | 6.52 | 10.71 | 19.62 | 6.56 | 85.01 | 75.53 | 81.89 | 51.25 | 72.62 |

| 2012 | 18.12 | 6.74 | 10.19 | 19.39 | 6.04 | 86.48 | 75.81 | 80.57 | 52.50 | 72.93 |

| 2013 | 18.47 | 6.89 | 11.35 | 20.00 | 6.02 | 90.59 | 77.98 | 83.17 | 65.76 | 85.36 |

| 2014 | 18.65 | 7.02 | 11.02 | 21.14 | 5.80 | 91.12 | 78.61 | 83.78 | 63.25 | 85.01 |

| 2015 | 19.28 | 7.53 | 11.40 | 21.07 | 6.00 | 88.29 | 77.72 | 79.37 | 53.38 | 58.35 |

| 2016 | 19.39 | 7.85 | 12.32 | 20.16 | 5.58 | 91.91 | 80.35 | 82.20 | 61.32 | 79.06 |

| 2017 | 19.85 | 8.08 | 12.18 | 21.61 | 5.19 | 91.90 | 80.11 | 82.34 | 58.93 | 55.07 |

| 2018 | 20.72 | 8.51 | 13.52 | 23.60 | 4.89 | 92.75 | 82.34 | 82.49 | 64.67 | 78.25 |

| 2019 | 20.90 | 8.70 | 15.24 | 21.71 | 4.77 | 92.56 | 80.79 | 84.21 | 66.96 | 78.11 |

| 2020 | 20.54 | 9.06 | 16.32 | 24.33 | 4.51 | 94.70 | 94.85 | 85.12 | 70.20 | 41.15 |

| 2021 | 20.55 | 9.37 | 14.61 | 25.78 | 4.28 | 93.98 | 95.94 | 88.17 | 74.15 | 78.45 |

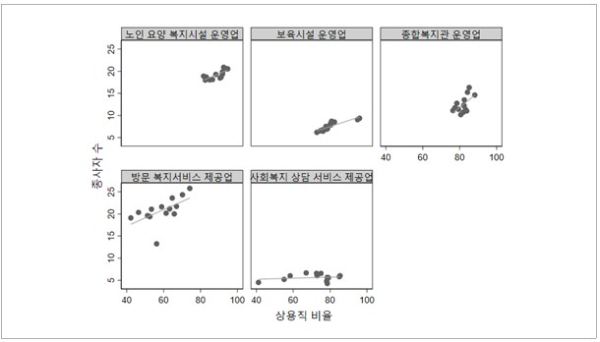

이러한 기술통계 결과는 대부분의 업종에서 평균 종사자 수가 늘어날 때 상용직 비율 역시 늘어난다는 점을 시사한다. 세세 산업분류별로 상용직 비율과 종사자 수의 관계를 살펴본 그림 1에서 확인하듯 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업, 종합복지관 운영업, 방문 복지서비스 제공업에서 모두 종사자가 증가할 때 상용직 비율이 늘어나는 정적인 관계가 나타난다. 다만, 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 분석기간 동안 평균 종사자 수의 변동의 거의 없었으며, 종사자 수의 변화와 상용직 비율의 변화가 정적인 관계를 나타내지 않았다.

그림 1

세세 산업분류별 상용직 비율과 종사자 수

주: 각 사업체별 최종 관측시점의 산업 분류를 기준으로 한 결과임.

출처: “전국사업체조사”, 통계청, 2008~2021, MDIS, [데이터파일] 재분석.

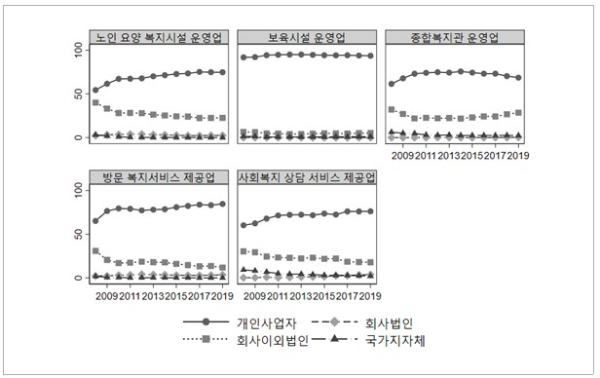

세세 산업분류별 사업체 유형 통계를 살펴보면, 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 일정 기간까지 개인사업자의 비율이 늘어나다가 최근 들어 개인사업자의 비율이 더 이상 늘어나지 않는 양상을 나타낸다. 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 회사 이외 법인의 경우 그 비율이 점차 줄어들었으며, 회사법인과 국가, 지자체의 비율은 미미했다. 보육시설 운영업의 경우 개인사업자 비율이 2008년 당시부터 90%를 초과하였으며, 그 이후 더 높아진 상태로 유지되는 양상이다. 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 모두 개인 사업자 비율이 높았으며, 다음으로 회사 이외 법인의 비율이 높았고 회사법인과 국가, 지자체의 비율은 매우 낮았다. 종합복지관 운영업의 경우 분석기간 동안 개인사업자 비율은 2008년부터 2010년 사이 늘어났다가 이후 다소 줄어들고, 회사 이외 법인의 비율은 다소 늘어나는 양상을 나타냈다. 방문 복지서비스 제공업과 사회복지상담업의 경우 개인사업자 비율이 늘어나는 추세이며, 회사 이외 법인은 줄어드는 양상을 나타내고 있다.

주사업 비율의 경우 관측기간이 짧고 전반적으로 큰 변동을 나타내지 않고 있으며, 대부분의 산업에서 100.0%에 가까운 주사업 비율을 나타내고 있다. 특히 보육시설 운영업의 경우는 주사업을 중심으로 사업이 진행된다는 점을 확인할 수 있다.

그림 2

세세 산업분류별 사업체 유형

주: 각 사업체별 최종 관측시점의 산업 분류를 기준으로 한 결과임.

출처: “전국사업체조사”, 통계청, 2008~2021, MDIS, [데이터파일] 재분석.

표 4

세세 산업분류별 주사업 비율

| 노인요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2017 | 99.89 | 100.00 | 99.89 | 99.85 | 99.83 |

| 2018 | 99.92 | 100.00 | 99.91 | 99.87 | 99.86 |

| 2019 | 99.93 | 100.00 | 99.92 | 99.92 | 99.86 |

| 2020 | 99.96 | 100.00 | 99.94 | 99.94 | 99.83 |

| 2021 | 99.99 | 100.00 | 99.98 | 99.99 | 99.94 |

다음으로 패널자료의 특성을 활용하여 각 세세 산업분류별 변수의 분포를 각 사업체간, 사업체 내로 나누어 살펴 보았다. 우선 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 전체 11,655개의 사업체가 평균 5.25회 관측되었으며, 보육시설 운영업은 75,478개의 업체가 평균 6.62회 관측되었다. 종합복지관 운영업의 경우 7,899개 사업체가 7.62회, 방문 복지서비스 제공업의 경우 21,925개 업체가 4.30회, 사회복지 상담 서비스 제공업은 7,896개 업체가 4.09회 관측되었다. 이는 종합복지관 운영업과 보육시설 운영업의 경우 상대적으로 장기간 운영된 시설이 많다는 점을 의미한다. 이들 사업체의 평균 종사자 수를 살펴보면, 노인 요양 복지시설 운영업 19.56명, 보육시설 운영업 7.57명, 종합복지관 운영업 12.84명, 방문 복지서비스 제공업 22.49명, 사회복지 상담 서비스 제공업 5.09명으로, 방문 복지서비스 제공업과 노인 요양 복지시설 운영업의 평균 종사자 수가 상대적으로 컸다.

표준편차는 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 노인 요양 복지시설 운영업에서 상대적으로 크게 나타났다. 특히 종합복지관 운영업의 경우 사업체 내 표준편차의 크기도 작지 않았다는 점에서, 시간이 흐름에 따른 사업체 내 종사자 수의 증감이 컸다는 점을 확인할 수 있다. 방문 복지서비스 제공업 역시 사업체 내 표준편차가 상대적으로 크게 나타났다. 한편, 보육시설 운영업의 경우 종사자의 수가 작으며, 표준편차 역시 작았고, 사업체 내 표준편차가 작아, 전체 표준편차의 대부분이 사업체 간 차이에 기인하는 특성을 나타냈다. 노인 요양 복지시설 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지상담 서비스 제공업의 경우 사업체 간 표준편차가 사업체 내 표준편차에 비하여 크게 나타났으나, 사업체 내 표준편차 역시 상대적으로 크게 나타나, 사업체 내 시간 흐름에 따른 종사자 수의 증감이 있음을 확인할 수 있다(표 5).

표 5

세세 산업분류별 종사자 수의 사업체 간, 사업체 내 기초통계

| 평균 | 표준편차 | Min | Max | 관측사례 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 노인 요양 복지시설 운영업 | overall | 19.56 | 18.67 | 1.00 | 217.00 | N= 61238 |

| between | 15.28 | 1.00 | 175.07 | n= 11655 | ||

| within | 6.81 | -106.51 | 204.14 | T_bar =5.25 | ||

| 보육시설 운영업 | overall | 7.57 | 4.96 | 1.00 | 244.00 | N = 499740 |

| between | 4.44 | 1.00 | 175.50 | n= 75478 | ||

| within | 1.89 | -49.87 | 189.13 | T_bar = 6.62 | ||

| 종합복지관 운영업 | overall | 12.84 | 35.36 | 1.00 | 1261.00 | N= 60218 |

| between | 26.61 | 1.00 | 476.67 | n= 7899 | ||

| within | 21.34 | -407.94 | 892.63 | T_bar = 7.62 | ||

| 방문 복지서비스 제공업 | overall | 22.49 | 27.34 | 1.00 | 1963.00 | N= 94372 |

| between | 21.78 | 1.00 | 629.00 | n= 21925 | ||

| within | 15.38 | -286.33 | 1642.67 | T_bar =4.30 | ||

| 사회복지 상담 서비스 제공업 | overall | 5.09 | 9.00 | 1.00 | 259.00 | N= 32296 |

| between | 6.36 | 1.00 | 175.89 | n= 7896 | ||

| within | 4.29 | -107.80 | 158.31 | T_bar =4.09 | ||

사업체 규모를 범주형으로 살펴보면, 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 전체사업체-시기별 사례에서 가장 큰 비율을 차지한 범주는 10~29인 범주로 40.94%를 차지하였다. 사업체 중에서 한 번이라도 10~29인 범주에 속한 적 있는 사업체는 52.66%로 절반 이상이었으며, 5~9인 사업체 역시 49.45%로 절반에 가까웠다. 이는 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 주로 5-29인 사업체에 분포해 있으며, 5~9인과 10~29인 사이에 규모가 변화하는 경우가 빈번하다는 점을 의미한다. 또한 사업체 내 비율을 살펴보면, 5인 미만이었던 적이 있는 사업체의 경우 55.70%가, 100인 미만이었던 적이 있는 사업체는 50.36%가 해당 범주를 유지하여, 5인 미만이거나 100인 이상인 경우는 종사자 수가 시간이 흐름에 따라 변화하였을 여지가 크다는 점을 확인하였다.

보육시설 운영업의 경우 5~9인 사업체가 전체사업체-시기별 사례의 49.88%를 차지하여 절반가량이 5~9인 사업체였다. 사업체 중 5~9인이었던 적이 있는 사업체 비율 역시 72.91%로 상당히 높게 나타났다. 이는 보육시설 운영업은 대체로 5~9인 사업체에서 해당 규모를 유지하는 양상을 나타내는 것으로 보인다. 종합복지관 운영업의 경우 5인 미만 사업체에 속한 비율과 30인 이상 사업체에 속한 비율이 상대적으로 크게 나타났다. 이는 앞서 언급하였듯 지역아동센터와 같이 종사자의 규모가 매우 작은 시설과 종합복지관과 같이 종사자의 규모가 상대적으로 큰 시설 모두 종합복지관 운영업에 속해있음을 보여준다. 5인 미만 사업체에 속한 적이 있는 사업체의 경우 83.75%가 해당 범주를 유지하여 큰 변동이 관측되지 않았으나, 100인 이상 사업체의 경우 40.76%가, 30~99인 사업체의 경우 46.02%가 해당 범주를 유지하여, 여타 범주에서 이행하는 비율이 높음을 확인할 수 있다.

방문 복지서비스 제공업의 경우 사업체-시기별 사례 중 37.17%가 10~29인에 속하여, 상대적으로 큰 규모를 나타냈다. 또한 전체 사업체의 57.32%가 10~29인 범주에 속한 적이 있어, 10~29인 범주를 중심으로 종사자 수가 줄거나 느는 이행을 경험하는 비중이 높아 보인다. 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 5인 미만 사업체가 전체 사업체-시기별 사례의 66.44%를 차지하여 상당히 영세한 특성을 나타냈다. 또한 5인 미만 범주에 속한 적이 있는 사업체의 경우 88.65%가 해당 범주를 유지하여, 대부분이 5인 미만 사업체에서 종사자 수가 더 이상 성장하지 못한 상태로 유지되는 양상을 나타냈다.

표 6

세세 산업분류별 종사자 수 범주의 사업체 간, 사업체 내 기초통계

| Overall | Between | Within | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 빈도 | % | 빈도 | % | % | ||

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 5인 미만 | 5,117 | 8.36 | 2,560 | 21.96 | 55.70 |

| 5~9인 | 17,852 | 29.15 | 5,763 | 49.45 | 70.05 | |

| 10~29인 | 25,071 | 40.94 | 6,137 | 52.66 | 72.30 | |

| 30~99인 | 12,836 | 20.96 | 2,459 | 21.10 | 69.55 | |

| 100인 이상 | 362 | 0.59 | 88 | 0.76 | 50.36 | |

| 전체 | 61,238 | 100.00 | 17,007 | 145.92 | 68.53 | |

| 보육시설 운영업 | 5인 미만 | 131,191 | 26.25 | 41,302 | 54.72 | 59.11 |

| 5~9인 | 249,269 | 49.88 | 55,032 | 72.91 | 65.96 | |

| 10~29인 | 116,748 | 23.36 | 22,330 | 29.58 | 64.75 | |

| 30~99인 | 2,524 | 0.51 | 650 | 0.86 | 46.88 | |

| 100인 이상 | 8 | 0.00 | 6 | 0.01 | 43.58 | |

| 전체 | 499,740 | 100.00 | 119,320 | 158.09 | 63.26 | |

| 종합복지관 운영업 | 5인 미만 | 36,916 | 61.30 | 6,239 | 78.98 | 83.75 |

| 5~9인 | 9,737 | 16.17 | 3,714 | 47.02 | 34.20 | |

| 10~29인 | 8,212 | 13.64 | 1,651 | 20.90 | 52.80 | |

| 30~99인 | 4,082 | 6.78 | 862 | 10.91 | 46.02 | |

| 100인 이상 | 1,271 | 2.11 | 331 | 4.19 | 40.76 | |

| 전체 | 60,218 | 100.00 | 12,797 | 162.01 | 61.73 | |

| 방문 복지서비스 제공업 | 5인 미만 | 17,686 | 18.74 | 8,706 | 39.71 | 58.81 |

| 5~9인 | 16,589 | 17.58 | 8,277 | 37.75 | 50.47 | |

| 10~29인 | 35,076 | 37.17 | 12,568 | 57.32 | 63.24 | |

| 30~99인 | 23,626 | 25.03 | 7,190 | 32.79 | 61.89 | |

| 100인 이상 | 1,395 | 1.48 | 474 | 2.16 | 48.32 | |

| 전체 | 94,372 | 100.00 | 37,215 | 169.74 | 58.91 | |

| 사회복지 상담 서비스 제공업 | 5인 미만 | 21,459 | 66.44 | 6,750 | 85.49 | 88.65 |

| 5~9인 | 6,556 | 20.30 | 2,294 | 29.05 | 53.01 | |

| 10~29인 | 3,841 | 11.89 | 1,125 | 14.25 | 55.97 | |

| 30~99인 | 385 | 1.19 | 132 | 1.67 | 44.83 | |

| 100인 이상 | 55 | 0.17 | 17 | 0.22 | 41.70 | |

| 전체 | 32,296 | 100.00 | 10,318 | 130.67 | 76.53 | |

2. 종사자 수 확대와 사업체의 특성 변화

가. 종사자 수 확대와 상용직 비율 변화

기초분석 결과에서는 사회복지 상담 서비스 제공업을 제외하고 사업체의 평균 종사자 수가 늘어나는 기간 동안 사업체 내 상용직 비율도 점차 증가하는 양상을 나타낸다. 아래 <표 7>과 <표 8>에서는 종사자 수의 증가가 상용직 비율에 미치는 영향을 확인하기 위하여 식 (1)의 회귀분석과 식 (3)의 고정효과모형 분석을 적용한 결과를 수록하였다. 우선 표 7은 독립변수를 로그 종사자 수로 본 결과다. 노인 요양 복지시설 운영업과 사회복지 상담 서비스 제공업의 로그 종사자의 수의 계수를 보면, 회귀분석은 종사자 수가 많은 사업체에서 상용직의 비중이 유의하게 높았다. 반면 고정효과모형에서는 반대로 사업체 내의 종사자 수가 늘어날 때 상용직 비율은 줄어드는 양상을 나타내고 있다. 이는 종사자 수가 많은 사업체의 경우 상용직 비율이 높지만 사업체의 종사자 수가 늘어나는 이행은 오히려 상용직 비율을 줄인다는 점을 의미한다. 보육시설 운영업의 경우 회귀분석과 고정효과분석 결과 모두 로그 종사자 수가 늘어날수록 상용직의 비율이 늘어나는 양상을 나타낸다. 반대로 종합복지관 운영업, 방문 복지서비스 제공업의 경우 회귀분석과 고정효과분석 결과 모두 종사자 수가 늘어날수록 상용직 비율은 줄어드는 양상을 나타내고 있다. 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 회귀분석에서는 양의 계수를, 고정효과분석에서는 음의 계수를 나타냈다.

표 7

세세분류 산업별 상용직 비율에 규모화가 미치는 영향(로그 종사자 수)

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | |

|---|---|---|---|---|---|

| (1) | 2.633*** (0.093) | 14.498*** (0.040) | -5.627*** (0.094) | -9.381*** (0.117) | 8.001*** (0.243) |

| (2) | -0.834*** (0.209) | 11.714*** (0.085) | -23.488*** (0.201) | -9.147*** (0.197) | -8.436*** (0.346) |

| N | 60,828 | 496,344 | 59,872 | 91,374 | 25,411 |

표 8

세세분류 산업별 상용직 비율에 규모화가 미치는 영향(종사자 수 범주)

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담서비스 제공업 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| (3) | 5~9인 | 8.272*** (0.335) | 11.849*** (0.055) | -15.912*** (0.280) | -1.683*** (0.430) | 12.193*** (0.558) |

| 10~29인 | 10.426***(0.324) | 20.219***(0.065) | -1.167***(0.300) | -16.408***(0.368) | 9.682***(0.673) | |

| 30~99인 | 11.704*** (0.348) | 22.738*** (0.316) | -12.799*** (0.405) | -28.827*** (0.396) | 2.859 (1.894) | |

| 100인 이상 | 9.207*** (1.128) | -3.708 (5.542) | -41.890*** (0.700) | -22.227*** (1.086) | -4.803 (4.949) | |

| (4) | 5~9인 | 5.771*** (0.434) | 6.167*** (0.070) | -23.720*** (0.305) | -8.326*** (0.534) | -7.316*** (0.536) |

| 10~29인 | 4.824***(0.484) | 7.565***(0.114) | -38.522***(0.629) | -17.560***(0.520) | -19.346***(0.764) | |

| 30~99인 | -0.047 (0.592) | 5.019*** (0.485) | -60.337*** (0.812) | -25.880*** (0.609) | -35.512*** (1.942) | |

| 100인 이상 | -5.731** (1.791) | -14.534* (6.791) | -86.213*** (1.101) | -32.333*** (1.545) | -47.487*** (4.529) | |

| N | 60,828 | 496,344 | 59,872 | 91,374 | 25,411 | |

사업체의 종사자 수를 더미변수로 전환한 결과도 유사한 결과를 나타낸다. <표 8>의 (3)~(4)행은 독립변수로 종사자 수를 범주변수로 변환한 값을 투입한 결과이다. 우선 회귀분석 결과에서 노인 요양 복지시설 운영업과 보육 시설 운영업, 사회복지 상담 서비스 제공업은 유의한 양의 계수를 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업은 유의한 음의 계수를 나타냈다. 이는 5인 미만 사업체에 비하여 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업, 사회복지 상담 서비스 제공업은 5인 이상 사업체의 상용직 비율이 높다는 점을 의미한다. 반대로 여타 산업군에서는 5인 미만 사업체에 비하여 5인 이상 사업체의 상용직 비율이 작게 나타난다. 이러한 결과는 (4)행의 고정효과 모형에서도 대체로 유지된다. 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업의 경우 일정한 규모로의 종사자 수 증가는 상용직 비율을 늘리는 요인이었으며, 100인 이상 대규모 사업체로의 증가는 상용직 비율이 오히려 줄어드는 결과를 나타냈다. 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 30~99인으로의 증가 역시 유의한 영향이 확인되지 않았다. 즉, 두 산업 모두 10~29인 규모로의 이행이 상용직 비율을 가장 큰 폭으로 늘리는 요인이었다. 반면, 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 종사자 수가 증가하는 이행은 상용직 비율을 줄이는 요인이었으며, 특히 종합복지관 운영업에서 계수의 크기가 크게 나타났다.

나. 종사자 수 확대와 조직 형태 변화

다음으로 종사자 수의 확대가 조직 형태 변화에 미친 영향을 살펴보았다. 표 9에서는 개인사업자를 기준변수로 회사법인, 회사 이외 법인, 국가·지자체에 속하는 확률에 종사자 수가 미친 영향을 살펴보았다. 우선 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 종사자 수가 많은 경우 개인사업자 이외의 사업체 유형에 속할 확률이 높았으나, 조건부 고정효과 모형의 경우 취업자 수 증가는 유의한 이행요인으로 확인되지 않았다. 보육시설 운영업의 경우 규모가 큰 사업체인 경우 개인사업자 이외의 사업체 비중이 높았으나, 조건부 고정효과 모형을 통하여 이행에 초점을 둘 경우 사업체 규모가 커질 때 회사 이외 법인 사업체로의 이행 가능성은 오히려 줄어들었다.

표 9

사업체 유형에 규모화가 미치는 영향: 세세분류 업종별(로그 종사자 수)

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| (1) | 회사법인 (ref.개인사업자) | 0.849*** (0.034) | 1.123*** (0.100) | 0.555*** (0.023) | 0.461*** (0.046) |

| 회사 이외 법인 | 0.990*** (0.014) | 2.039*** (0.014) | -0.181*** (0.010) | 0.509*** (0.018) | |

| 국가·지자체 | 1.284*** (0.100) | 1.472*** (0.029) | -0.096 (0.101) | 1.002*** (0.040) | |

| N | 48,331 | 431,727 | 63,487 | 21,240 | |

| (2) | 회사법인 (ref.개인사업자) | -0.253 (0.236) | -0.089 (0.325) | 0.309* (0.128) | 2.059** (0.731) |

| 회사 이외 법인 | -0.084 (0.104) | -0.472*** (0.109) | 0.121 (0.068) | 0.040 (0.123) | |

| 국가·지자체 | -0.834 (0.616) | -0.137 (0.145) | 0.068 (0.417) | 0.925**(0.334) | |

| N | 4,929 | 19,209 | 4,832 | 2,993 | |

방문 복지서비스 제공업의 경우 다른 산업군과 다르게 사업체 규모가 큰 경우 개인사업자보다는 회사법인에 속할 가능성이 높았으며, 회사 이외 법인에 속할 가능성은 낮았다. 조건부 고정효과 모형으로 이행을 중심으로 보면, 종사자 규모가 커질 때 회사법인 사업체로의 이행 가능성이 높아졌다. 여타 부문으로의 이행은 유의한 수준으로 높아지지 않았다. 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 역시 사업체 규모가 클수록 개인사업자보다는 회사법인, 회사 이외 법인, 국가·지자체의 비율이 높았으나, 이행분석에서는 규모가 커질 때 회사 이외 법인으로 이행 보다는 회사법인 또는 국가·지자체로의 이행이 높아지는 것을 확인할 수 있었다. 이외에도 종사자 수를 범주형 변수로 변화한 분석도 실시하였으나, 조건부 고정효과 모형의 경우 대부분 유의하지 않은 결과를 나타내어 본문에서 생략하였다. 한편, 패널다항로짓의 조건부 고정효과모형의 경우 범주 이행이 있는 사례에 한하여 분석을 하면서 세세분류 분석 시 로짓모형이 수렴하지 않는 등의 문제가 있었다. 이에 종합복지관 운영업의 경우 분석 결과에서 제외되었다.7)

다. 종사자 수 확대와 주사업 비율 변화

마지막으로 <표 10>과 <표 11>에서는 세세분류 업종별로 종사자 수가 주사업 비율에 미치는 영향을 살펴보았다. 모든 세세분류 산업에서 회귀분석에서는 사업체 규모가 큰 경우 규모가 작은 사업체에 비하여 주사업 비율이 작다는 결과가 확인되었다. 그러나 고정효과모형에서 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업의 경우 유의한 영향을 확인할 수 없었다. 즉, 이들 업종은 사업체의 규모에 따른 주사업 비율의 차이가 일부 확인되기는 하나, 한 사업체 내에서 규모가 커지더라도 부사업 비율은 늘어나지 않는 것이다. 한편, 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 100인 이상의 대규모 사업체인 경우 주사업 비율이 유의하게 낮은 것으로 나타나지만, 고정효과모형에서는 100인 이상 대규모 사업체의 경우 주사업 비율이 유의하게 높았다. 이는 사업체 규모가 큰 경우 부사업 비율이 높은 내생성이 있음을 의미한다.

표 10

주사업 비율에 규모화가 미치는 영향: 거주 복지시설(로그 종사자 수)

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | |

|---|---|---|---|---|---|

| (1) | -0.029*** (0.008) | -0.002*** (0.001) | -0.082*** (0.008) | -0.018*** (0.005) | -0.037* (0.015) |

| (2) | -0.009 (0.021) | 0.001 (0.002) | -0.067*** (0.018) | -0.015 (0.011) | -0.051 (0.034) |

| N | 29,427 | 184,549 | 28,874 | 62,671 | 21,523 |

표 11

주사업 비율에 규모화가 미치는 영향: 거주 복지시설(범주형 종사자)

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| (3) | 5~9인 | 0.024 (0.032) | -0.001 (0.001) | 0.000 (0.023) | 0.019 (0.021) | -0.029 (0.040) |

| 10~29인 | -0.025 (0.031) | -0.001 (0.001) | -0.171***(0.027) | -0.007 (0.018) | -0.044 (0.048) | |

| 30~99인 | -0.054 (0.032) | -0.046***(0.004) | -0.440***(0.036) | -0.054**(0.019) | -0.670***(0.146) | |

| 100인 이상 | -0.220* (0.096) | -0.000 (0.081) | -0.213*** (0.051) | -0.059 (0.051) | 0.134 (0.415) | |

| (4) | 5~ 9인 | -0.007 (0.044) | -0.000 (0.002) | -0.004 (0.025) | -0.006 (0.027) | -0.069 (0.056) |

| 10~29인 | -0.050 (0.050) | 0.002 (0.002) | -0.297***(0.059) | -0.060*(0.027) | -0.096 (0.085) | |

| 30~99인 | -0.064 (0.059) | 0.002 (0.008) | -0.415***(0.077) | -0.073*(0.032) | -0.786***(0.229) | |

| 100인 이상 | 0.726*** (0.197) | 0.003 (0.166) | -0.457*** (0.099) | -0.105 (0.084) | 0.056 (0.708) | |

| N | 29,427 | 184,549 | 28,874 | 62,671 | 21,523 | |

반면, 종합복지관 운영업의 경우 사업체 규모가 커질 때 유의하게 주사업 비율이 감소하였으며, 10인 이상 사업장으로 전환될 때 주사업 비율이 유의하게 낮아졌다. 범주형 결과를 살펴보면, 규모가 커질수록 계수의 크기가 커져서 부사업 비율이 더 커지는 양상을 나타낸다. 방문 복지서비스 제공업과 사회복지 상담 서비스 제공업 역시 10~29인, 또는 30~99인의 중간 규모의 사업장으로 성장할 때 주사업 비율이 낮아지는 양상을 나타냈다.

Ⅴ. 결론 및 논의

본 연구는 사회서비스 공급기관의 규모화가 사업체의 상용직 비율과 조직 형태, 주사업 비율과 같은 특성에 어떠한 영향을 미치는지를 살펴보았다. 전국의 사업체를 대상으로 실시하는 전국사업체조사 자료에 패널고정효과 모형을 적용하여 분석 기간 동안 반복적으로 관측된 사업체의 종사자 수 변화가 앞서 언급한 사업체의 주요한 특성에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하였다. 사회서비스 공급기관은 각기 다른 제도의 영향을 받아 인력의 채용 규모나 방식이 이질적이라는 점을 고려하여 세세분류 업종별로 사업체의 규모가 미치는 영향을 분석을 실시하였다.

분석 결과, 사회서비스 공급기관의 규모화가 상용직 확대로 이어지는 것은 아니라는 점을 확인할 수 있었다. 그림 1에서 확인하듯 평균적으로 (사회복지 상담 서비스 제공업을 제외하고) 조직의 규모가 클 때 상용직 비율이 높게 나타나기는 하였으나, 패널고정효과 모형을 통하여 사업체 이행을 살펴보면, 사업체 규모가 커질 때 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 오히려 상용직 비율은 감소하였다. 이는 이들 사업 부문에서 사업체 규모가 본래 큰 조직의 관측되지 않는 특성의 차이로 상용직 비율이 높을 뿐, 조직이 커지는 사업체의 이행은 상용직을 더 채용하는 방식으로 이뤄지지 않는다는 점을 시사한다. 기업의 규모가 커질수록 비정규직 고용 등 주변화된 인력의 고용을 증가시켜 생산비용의 감소를 도모할 수 있다는 논의와 일치하는 결과다. 시간제 임금을 받으며 불완전 취업을 경험하는 비중이 높은 방문 복지서비스 제공업과 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 규모가 커짐에 따라 임시직 고용의 비율이 증가하여 기업의 규모 확대를 통한 인력 운영의 효율화를 통하여 이들 업종의 불완전 고용 문제가 개선될 수 없음을 확인하였다. 즉, 시간제 서비스의 특성이 불완전 고용 증가에 더 지배적인 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

다만, 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업에 한하여 사업체 규모가 커질 때 상용직 비율이 늘어나는 양상을 나타냈다. 범주형 변수로 볼 경우 노인 요양 복지시설 운영업과 보육시설 운영업만이 5~9인, 10~29인 사업체로 성장할 때 상용직 비율이 높아졌다. 이들 사업은 수용하는 정원에 따라 종사자의 규모가 정해지도록 운영되는 공통점을 갖고 있다. 이 같은 사업군의 경우 중소규모로의 성장은 상용직 비율 증가로 이어질 수 있다는 점을 의미한다.

다음으로 사회서비스 공급기관의 규모화는 방문 복지서비스 제공업과 사회복지 상담 서비스 제공업에서 회사법인으로의 이행에 유의한 영향을 나타냈다. 이들 업종에서는 규모가 큰 기관일 때 회사법인의 비율이 높을 뿐만 아니라 조건부 패널고정효과모형을 통하여 사업체의 이행 양상을 살펴본 결과에서도 종사자 수가 증가할 경우 회사 법인으로의 전환은 유의하게 높아졌다. 이는 사업체 규모의 증가가 민간 영리 시장을 중심으로 하는 법인 전환으로 이어짐을 의미한다. 다만 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 조직의 규모가 커질 때 회사법인인 확률이 높아질뿐 만 아니라 국가·지자체 사업체인 확률도 유의하게 높다는 점을 확인할 수 있었다. 물론 이러한 결과는 국가·지자체 사업체로 전환되면서 고용 규모가 늘어나는 역인과 관계의 개연성도 있다.

한편 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 사업체 규모의 증가는 조직 형태에 유의한 영향을 미치지 못하였다. 이는 노인 요양 복지시설 운영업의 경우 규모가 큰 조직이 개인사업자인 비율은 낮으나(통합 회귀분석 결과), 규모가 커지는 이행이 조직 형태에 영향을 미치지는 못한다는 점(패널 분석 결과)을 의미한다. 보육시설 운영업의 경우 사업체 규모가 확대될 때 회사 이외 법인 사업체로의 전환 확률은 줄어들었다. 즉, 보육시설 운영업의 경우 정책적으로 추진된 비영리 법인으로의 전환이 주로 영세 업체에 집중되었음을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 사업체의 규모가 클수록 개인사업자보다 법인사업자가 현 조세법상 유리한 상황임에도 조직의 규모 증가 자체는 조직 형태와 유의한 관련이 없거나 달리 관계를 맺고 있다는 점을 보여준다.

마지막으로 사회복지서비스 공급기관의 규모화는 사업 범위의 다각화에 유의한 영향을 미치는 것으로 보인다. 분석 대상이었던 세세분류 업종 모두에서 사업체 규모가 큰 경우에 주사업 비율이 유의하게 낮았으나(통합 회귀분석 결과), 사업체별로 규모가 커지는 이행이 주사업 비율에 미치는 영향은 종합복지관 운영업에서 유의한 영향 요인이 었다. 종합복지관 운영업의 경우 범주형 변수에서도 조직의 규모가 10인 이상으로 커질 때 주사업 비율은 유의하게 줄어들었으며, 규모가 커질수록 계수의 크기는 더 커져 일관된 요인으로 나타났다. 이는 사회복지관의 특성상 다양한 형태의 사업을 폭넓게 실시할 수 있기 때문에 범위의 경제를 통하여 규모의 경제 역시 도모할 여지가 있는 것으로 보인다. 방문 복지서비스 제공업과 사회복지 상담 서비스 제공업의 경우 규모를 연속변수로 추정한 결과에서는 유의한 영향이 나타나지 않았으나, 각각 10~99인으로, 30~99인으로 이행할 때 주사업 비율이 유의하게 낮아졌다. 즉, 중소규모로의 성장만이 부사업 확대로 이어졌으며, 100인 이상의 대형 규모로 이행하는 경우 부사업이 늘어나지는 않았다.

연구 결과는 사회서비스 공급기관의 규모화의 다양한 측면과 업종별 이질성을 시사하며, 이러한 업종별 이질성은 곧 제도적 설계와 연결될 수 있다. 사회서비스 공급기관의 규모화가 종사자의 일자리 질에 반드시 긍정적인 영향을 미치지 않는다는 점을 확인할 수 있었으나, 세세분류 업종 중에서도 수용하고 있는 정원 당 인력의 규모가 정해져 있는 노인 요양 복지시설 운영업이나 보육시설 운영업의 경우 29인 이하의 중소규모의 수준에서 규모화가 상용직 배치에 도움이 된다는 점을 확인할 수 있었다. 이는 사업체의 특성에 따라 규모의 확대가 고용의 질을 지속적으로 개선하기보다는 사업특성에 맞는 적정한 규모에서 인력이 효율적으로 운영될 수 있으며, 상용직 비율 증가와 같은 개선을 동반할 수 있음을 시사한다.

한편, 시간급제 고용이라는 제도적 조건하에서 규모화는 인력 배치의 효율성을 통한 고용 개선이 아닌 불완전 고용의 지속적인 양산으로 이어지게 될 수 있다는 점도 확인하였다. 윤자영 외(2021) 등의 선행연구는 방문서비스 노동자의 상당수가 불완전 고용의 양상을 나타내고 있으며, 사업체의 영세성과 결합해볼 때 조직의 규모 개선이 고용의 개선으로도 이어질 것으로 예상하였으나 실제 분석 결과에서는 시간급제라는 제도적 한계로 고용의 개선은 확인되지 못하였다. 이러한 결과는 두 가지 제약에 기인할 수 있는데 첫 번째로는 서비스 수요가 시간적, 지역적 한계 속에서 이뤄지는 특성상 인력의 운영을 효율적으로 개선하기 불가할 수 있으며, 두 번째로는 서비스의 단위 자체가 시간으로 쪼개져 있는 상황에서 사업체 단위에서 고용을 개선하기 어려울 수 있다. 이러한 맥락에서 인력의 고용 개선을 위해서는 사업체 단위의 경영 관점보다는 관련 제도의 개선이 선행되어야 할 것으로 보인다.

한편, 상용직 인력의 구성은 사회서비스 공급기관의 부사업 비율의 증가 맥락과도 함께 살펴볼 필요가 있다. 종합복지관 운영업과 방문 복지서비스 제공업, 사회복지 상담 서비스 제공업에서는 확인되는 규모 증가 시 부사업 비율이 증가하는 결과는 상용직 고용을 줄이는 기제로 작동할 여지가 있어 보인다. 사회복지 공동모금회의 배분사업이나 기업복지재단의 사회공헌활동 등 사회복지 부문에서 정부의 보조금 이외에 자원을 조달할 수 있는 다양한 민간 자원이 증가하였다. 그러나 공동모금회의 배분사업을 비롯한 민간 자원은 제한적인 기간 동안 운영되면서 안정적인 고용 기반을 마련하기 어렵다(윤정화, 2004). 민간 외부 자원 이외에도 사회서비스 부문에서 시행되는 정부의 각종 시범사업이나 위탁 운영 사업 역시 매년 사업을 갱신하는 구조로 상용직 고용을 늘리는 방식은 아니다. 이 같은 사업 운영은 곧 규모의 확대가 부사업 비율의 증가로 이어져 범위의 경제가 확인되나, 고용의 질에는 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

조직의 형태 측면에서 사회서비스 공급기관의 규모화는 개인사업자의 회사법인으로의 이행에는 긍정적인 영향을 미치나 비영리조직이나 공공조직으로의 이행에는 유의한 영향요인이 아니었다. 이는 사회서비스 공급기관의 규모화가 주로 민간 시장 부문의 논리하에서 진행되고 있는 것으로 보인다. 이는 민간사회서비스의 공공성 강화의 맥락이 규모화의 측면에서 효과적으로 다뤄지지는 못하였다는 점을 시사하는 결과로 보인다. 다만, 현재의 높은 개인사업자 비율을 고려할 때 회사법인으로의 전환 역시 일정한 책무성을 담보할 수는 있을 것으로 기대된다.

사회서비스 공급기관의 규모의 경제가 범위의 경제와 동반되는 경향을 나타내기는 하나, 이는 종합복지관 운영업과 같은 특정 산업군에서만 제한될 수 있음을 확인하였다. 즉, 사회서비스 공급기관 내에서도 사업범위를 확장할 여지가 있는 업종은 특정되어 있음을 보여준다. 이러한 결과는 노인요양이나 보육시설과 같은 공급기관의 경우 규모의 경제만을 추구하는 방향성은 여타의 사업 형태를 동반하지 않으므로, 지역 내 충분한 수요가 확보되지 않을 경우 이용자의 지역적 접근성의 감소로 이어지게 될 여지가 있다는 점을 시사한다.

이 연구는 데이터의 한계로 규모화를 종사자 규모로만 측정할 수밖에 없었다는 점, 사회서비스 업종별, 사업별로 규모화에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 제도적 요인들이 충분히 반영되지 못했다는 점, 규모화의 영향을 공급자 관점에서만 살펴본다는 점에서 분명한 한계가 있다. 또한 본 연구의 분석 방법의 한계로 일부 변수의 경우 규모화의 영향인지 아니면, 독립변수의 영향으로 규모화가 된 것인지를 엄밀하게 구분하기 어렵다. 예를 들어 국가․지자체 사업자로의 전환은 규모화의 결과이기보다는 국공립으로의 전환을 통하여 규모화가 되었을 가능성이 있다. 규모화에 대한 경제적 측면의 평가나, 제도적 요인에 대한 보다 체계적인 논의는 추후 연구의 과제로 남겨두겠다. 그러나 이러한 한계점에도 불구하고 그간 실증적 토대 없이 담론 수준에서 논의되었던 사회서비스 공급기관의 규모화의 영향을 실증적으로 분석하고 있다는 점에서 본 연구의 의의가 있다.

부록

부표 1

분석 대상 세세분류 산업의 설명과 색인어

| 노인 요양 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 종합복지관 운영업 | 방문 복지서비스 제공업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 설명 | 노인성 질환 등으로 요양을 필요로 하는 노인을 입소시켜 숙식, 간단한 치료 및 일 상 생활의 편의를 제공하는 산업활동을 말한다. | 보호자로부터 위탁을 받아 유아 및 취학 전 어린이를 보육하는 산업활동을 말한다. | 사회적으로 도움이 필요한 사람에게 돌봄ㆍ 상담ㆍ재활 및 역량 강화를 위한 종합 복지서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. | 방문 요양, 방문 목욕, 방문 간호, 주․야간 보호, 기타 각종 재가 복지서비스 등을 제공하는 산업활동을 말한다. | 의료 인력이 아닌 상담사, 심리치료사 등 이 심리적 부적응을 겪는 개인 또는 집단의 심리적 성숙과 사회 적응을 지원하기 위해 비의료적인 상담 복지서비스를 제공하는 산업활동을 말한다. |

| <예시> ·실비 노인 요양시설 ·유료 노인 요양시설 ·무료 노인 요양시설 ·노인 전문 요양시설 |

<예시> ·놀이방 ·직장 보육시설 ·탁아시설 |

<예시> ·재가 요양서비스 기관 |

|||

| <예시> ·종합 사회복지관 ·장애인 종합복지관 |

<제외> ·종합 사회복지관 (87292) ·장애인 종합복지관 (87292) ·드림스타트센터 등 종합 사회서비스 제공 시설(87292) ·사회복지 관련 상담소·상담센터(87294) |

<예시> ·청소년 상담소, 가정 상담소 ·사회복지 상담시설 ·복지관련 전화 상담 서비스 |

|||

| <제외> ·노인 전용 주택 임대 (68111) |

<제외> ·아동 교육기관 (85110) | <제외> ·사회복지 관련 상담소, 상담센터(87294) ·재가 요양 서비스 기관(87293) |

<제외> ·상담 서비스를 제공하는 병ㆍ의원(86) ·직업 재활 상담 서비스(87291) |

||

| 색인어 | 노인요양 복지시설 (거주형), 노인전문 요양시설(거주형), 실비 노인 요양시설 운 영(거주형), 유료 노인 요양시설 운영(거주형) | 놀이방 운영(교육기관 제외), 보육시설 운영(비거주형), 아동보호시설(비거주형), 아동전용 보호시설(비거주형), 어린이 놀이방 운영(비거주형), 어린이 보육서비스(비거주형), 어린이집(비거주 보육 위주), 직장 보육시설 운영, 직장 탁아소 | 노인복지 센터(비거주 종합 복 지서비스 제공), 장애 인 종합복지관, 종합 사회복지관, 지역 아 동센터(종합 복지서 비스 제공) | 방문 간호, 주야간 보 호서비스, 방문 목욕 서비스, 방문 요양서 비스, 요양보호사 파 견서비스(정부 및 지 자체 보조), 재가 요양 서비스 기관 | 가정상담소, 가정전화 상담, 가정폭력상담소, 도박중독자 상담소(비거주형), 복지관련 전화 상담서비스, 사회복지 개인상담소, 사회복지 상담시설 운영, 아동관련 상담서비스, 외국인 노동상담소, 청소년 상담소, 폭력가정 상담서비스 |

출처: “경제분류-한국표준산업분류/KSIC 10차-분류내용보기(해설서)”, 통계청 통계분류포털 홈페이지, 2024.

Notes

여기서 사회서비스란 사회보장기본법 제3조 4에서 정의하는 바와 같이 국가, 지방자치단체 및 민간부문의 도움이 필요한 모든 국민에게 복지, 보건의료, 교육, 고용, 주거, 문화, 환경 등의 분야에서 인간다운 생활을 보장하고 상담, 재활, 돌봄, 정보의 제공, 관련 시설의 이용, 역량 개발, 사회 참여지원 등을 통하여 국민의 삶의 질이 향상되도록 지원하는 제도를 의미한다. 사회서비스는 노인과 아동, 장애인을 대상으로 하는 돌봄서비스로 국한하기도 하지만, 본 연구에서는 사회보장기본법에서 제시한 상담부터 사회참여지원에 이르는 사회서비스의 수단적 기능을 포괄하는 광의의 복 지 서비스를 의미한다. 조작적으로는 한국표준산업분류에서 “사회복지 서비스업”으로 분류되는 업종을 포괄하되, 실제 분석 대상은 사회복지 서비 스업 내에서도 법령에 따라 조직 유형의 변화에 제한이 없는 대표적인 5개 세세분류 업종에 제한하여 분석을 실시하였다.

사업체 규모에 대한 법적 정의는 「중소기업기본법」과 「소상공인기본법」을 참고할 수 있는데, 규모 판단 기준은 업종별로 다르다. 사회복지 서비스 업의 경우 「중소기업기본법」에서는 3년 평균 매출액이 600억 원 이하일 경우 중소기업, 10억 이하일 경우 소기업으로 정의한다. 「소상공인기본 법」은 「중소기업기본법」에 따른 소기업 중 상시 근로자 수가 5명 미만인 경우 소상공인으로 정의한다. 이를 참고하면, 사회복지 서비스업은 평균 매출액 10억 원 이하에 상시 근로자 수가 5명 미만인 기업을 조작적으로 소규모 사업체라고 정의할 수 있다.

개인사업자는 종합소득세를 납부하고, 법인사업자는 법인세를 납부하는데, 개인사업자의 사업규모가 일정한 수준 이상으로 성장한 경우 법인세율과 소득세율의 차이로 인하여 법인 사업자로 사업을 운영하는 것이 세 부담 측면에서 유리하여, 법인 전환이 많이 이용되고 있다(법제처, 2024).

<표 3>은 각 연도의 관측 당시 해당 업종의 평균이 아닌 최종 관측 시점을 기준으로 분류된 사업체의 업종을 기준으로 작성되었다. 동일한 사업체의 산업 변동으로 인하여 각 연도별 해당 산업의 평균 수치와는 다소 차이가 있을 수 있다.

다만, 종합복지관 운영업에 속한 사업체라 하더라도 사업체 유형의 변동이 관측되지 않는 것은 아니다. 세세분류 업종별 사업체 유형 이행을 살펴보면, 종합복지관 운영업 중 개인사업자에 속한적 있는 업체의 93.1%는 개인사업체를 유지하였으며, 6.9%가량은 여타 조직 형태로부터 이행하였다. 회사 이외 법인이었던 적 있는 업체의 경우 82.19%가 회사 이외 법인을 유지하여, 17.81%는 여타 조직 형태로부터 이행을 하였다. 회사법인과 국가 및 지방자치단체의 경우 전체에서 차지하는 비율은 각각 0.13%, 2.97%로 작았으나, 여타 조직 형태로부터 이행한 비율은 높았다.

References

. (2021. 10. 28). 사회복지 정책과 규모의 경제. 한겨레 오피니언 칼럼. https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/1017102.html.

. (2024). 경제분류-한국표준산업분류/KSIC 10차-분류내용보기(해설서). https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp#.

(2013). 맨큐의 경제학 (김경환, 김종석 공역). 서울: 센게이지러닝코리아. https://www.stata.com/manuals/xtxtmlogit.pdf. (Original work published 2012)

xtmlogit 설명자료. https://www.stata.com/manuals/xtxtmlogit.pdf.

- 투고일Submission Date

- 2024-01-31

- 수정일Revised Date

- 2024-05-01

- 게재확정일Accepted Date

- 2024-05-28

- 854Download

- 4587Viewed