지난호

ISSN : 1226-072X

ISSN : 1226-072X

팬데믹의 인식과 대응이 지역주민의 신체활동과 사회적 자본에 미치는 영향

The Impact of Perception and Respond to Pandemics on Residents’ Physical Activity and Social Capital

알기 쉬운 요약

- 이 연구는 왜 했을까?

- 본 연구는 전 세계를 위협한 COVID-19 팬데믹의 인식과 대응이 개인의 신체활동과 사회적 자본에 미친 영향을 검증에 초점을 둔다. 팬데믹으로 인해 개인의 일상이 제약되고 축적된 사회적 자본이 무너지는 문제가 발생함에 따라 무너진 일상에 대한 회복을 위한 방안을 마련하는 데 기초 연구를 제공한다.

- 새롭게 밝혀진 내용은?

- 팬데믹에 대한 두려움은 신체활동과 사회적 자본에 부정적인 영향을 미쳤다. 반면에, 팬데믹 대응을 위한 정부 방역수칙을 준수하는 것은 신체활동과 사회적 자본에 긍정적인 효과를 끼쳤다. 한편, 신체활동은 팬데믹 인식 및 대응과 사회적 자본 간 관계에서 긍정적인 매개효과를 나타내고 있다.

- 앞으로 무엇을 해야 하나?

- COVID-19 팬데믹과 같이, 미래에 다가올 팬데믹에 대비하여 신체활동과 사회적 자본이 손실되지 않도록 정책 대안을 준비해야 한다. 먼저, 팬데믹에 대한 두려움을 완화하고자 지속적인 공공정보 전달 체계를 확립하고, 실시간으로 소통하여 안심을 주는 창구를 마련해야 한다. 또한, 개인의 일상을 지나치게 제약하는 방역수칙이 아닌, 팬데믹의 확산 예방에 초점을 두는 방역수칙을 마련하고 이를 준수하도록 하는 사회적 문화를 조성해야 한다.

Abstract

This research seeks to examine the influence of individuals' perceptions of the pandemic and their response to preventive guidelines on the physical activity and social capital of community members. The study specifically aims to investigate the role of physical activity as a mediator in the relationship between pandemic perception and response and social capital. The 2021 Community Health Survey was employed to gather data, and structural equation models were utilized to analyze the results. The findings indicate that compliance with pandemic precautions positively impacts both physical activity (.042) and social capital (.030), while heightened pandemic anxiety has a negative effect on physical activity (-.037) and social capital (-.017). Moreover, physical activity was found to mediate the connection between pandemic awareness and response and social capital. These results suggest that during a pandemic, it may be essential for authorities to implement and encourage adherence to preventive measures to sustain adequate levels of physical activity and social capital. Additionally, establishing a consistent public information system and communication channels to address concerns and fears related to the pandemic is crucial. Furthermore, policies, both physical and technological, should be implemented to prevent a decline in the physical activity levels of residents during such crises.

초록

본 연구는 팬데믹의 인식(염려)과 대응(방역수칙 준수)이 지역주민의 신체활동과 사회적 자본에 미치는 영향을 분석한다. 특히, 팬데믹의 인식 및 대응과 사회적 자본 간 관계에서 신체활동의 매개효과 검증에 초점을 두어 연구를 진행하고자 한다. 본 연구는 이러한 연구 목적을 달성하고자 ‘2021년 지역사회건강조사’를 활용하여 구조 방정식으로 결과를 도출했다. 연구 결과, 팬데믹의 방역수칙을 준수할수록 신체활동 (.042)과 사회적 자본(.030)에 정(+)의 영향을 미치고 있으며, 팬데믹에 염려가 클수록 신체활동(-.037)과 사회적 자본(-.017)에 부(-)의 영향을 미치고 있다. 또한, 팬데믹의 인식 및 대응과 사회적 자본 간 관계에서 신체활동은 매개효과를 보인다. 본 연구 결과를 토대로, 팬데믹 상황에서 정부는 적정한 신체활동과 사회적 자본에 대한 수준을 유지하기 위해 감염병 확산에 집중한 예방적 방역수칙을 마련하고 이를 준수하도록 가이드를 제시할 필요가 있다. 또한, 팬데믹에 대한 염려와 두려움을 완화하기 위해 지속적인 공공정보 전달 체계와 소통 창구를 마련할 필요가 있다. 이외에도 팬데믹 상황에서도 지역주민의 신체활동이 감소하지 않도록 물리적·기술적 정책 등을 마련할 필요가 있다.

Ⅰ. 서론

COVID-19는 2020년 초 아시아 국가를 넘어 세계로 전파되었고, 세계보건기구(World Health Organization, WHO)는 2020년 3월에 감염병 최고 위험 등급인 ‘팬데믹(pandemic, 세계적 유행)’을 선언하며 경고했다(문정학 외, 2021; 사혜지 외, 2021). 감염병은 미생물이나 바이러스 같은 병원체(pathogen)가 다양한 경로로 전파되어 생물체 안으로 침입하여 감염을 일으키는 질환으로, 특히 COVID-19는 공기 중 비말이나 접촉에 의해 바이러스가 다른 사람의 호흡기에 침투하여 발생한다(강영희, 2014). 실제로 COVID-19의 집단감염은 종교시설, 다중이용시설(PC방, 공연시설, 대규모점포, 미용실, 사우나, 실내 체육시설, 은행, 음식점, 지하철역, 카페, 클럽 등), 의료시설, 사무실 등 좁고 밀폐된 실내에서 발생하는 경우가 많아 사람 간의 밀집을 최소화해야 했다(이진희 외, 2021b).

이러한 팬데믹 상황에서 개인의 일상생활을 제한하는 것이 정부 방역수칙의 기본원칙이 되어, 정부는 사회적 거리두기를 강화하고, 개인의 사적 모임이나 취미, 종교활동 등 일상을 제한했다(김이레 외, 2022). 정부는 2020년 2월 감염병 위기 단계를 최고 수준인 ‘심각 단계’, 즉 지역사회 및 전국적 확산 단계에서 발령하는 수준으로 격상하며 사회적 거리두기와 마스크 착용, 30초간 손 씻기, 개인 접시에 덜어 먹기, 식사 중 대화 자제 등 일상생활 통제를 통해 사람 간의 접촉을 제한했다(진미정 외, 2020). 한편, 이러한 COVID-19 등 신종바이러스에 의한 감염병은 인간에게 두려움을 유발할 수 있다. 실제로 우리나라의 경우, 신종 감염병을 상대적으로 생소하여 두려운 존재로 인식하여 2.0%의 낮은 치명률을 가지고 있으나(서울대학교 의과대학, 2020. 9. 18.), 국민 대다수가 감염병을 OECD 국가 중 가장 위협적으로 인식하는 것으로 나타났다(문정학 외, 2021). 이에 팬데믹은 개인의 외부 활동을 자제하고 실내에 머무르며 발생하는 답답함, 감염될 수 있다는 불안감, 작은 증상에도 감염된 것 같은 두려움, 활동 제약에 따른 무기력함, 주변인에 대한 경계심 증가 등을 유발하여 개인의 심리적·환경적 측면을 제약하여 일상에 많은 영향을 끼쳤다(사혜지 외, 2021).

이러한 팬데믹 상황에 따른 개인의 심리적 제약과 정부의 방역수칙 준수, 생활습관 제한 등 대응은 일상생활 중 지역주민의 신체활동에 많은 제약을 초래했다. 윤필한 외(2022)는 국내의 만 19세 이상 성인 46.2%가 팬데믹 이전과 비교하여 신체활동이 감소했고, 특히 젊을수록 신체활동이 감소하는 경향이 크다고 주장했다. 또한, 팬데믹 상황으로 인해 비대면 의사결정 방식이나 소통이 확대되면서 직접 참여형 의사결정 방식의 위기가 찾아왔고, 공청회나 토론회, 세미나 등 다양한 이해관계자들이 함께 모여 토론을 통한 의사결정 방식이 제한되었다(이왕건, 2020). 이외에도 팬데믹에 대한 두려움으로 인해 상호 간 불신이 생기고 부정적인 시선으로 상대방을 보는 등의 사회적 자본에 부정적인 영향을 미치게 되었다(박지숙 외, 2021). 결론적으로, 팬데믹으로 인해 지역주민의 신체활동과 사회적 자본의 형성은 부정적인 영향을 받게 되었고, 이러한 두 요소를 팬데믹 상황 전으로 회복하는 것이 도시계획 및 정책의 핵심 과제가 되었다. 사회적 자본은 도시 내 공동체 붕괴를 예방하고 사회적 문제를 해결하기 위해 도시계획 및 정책 분야에서 중요한 요소로 대두되고 있으며(정현, 전희정, 2019), 개인의 건강 수준과 삶의 질 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 중요하다(조권중, 최지원, 2010). 또한, 사회 전체적인 측면에서 구성원 간 통합을 위한 잠재력을 가지고 있어 소통과 협력을 통해 구성원의 수요를 반영한 인프라 및 공공서비스를 제공한 다는 점에서 가치가 있다(정현 외, 2017). 이러한 사회적 자본은 보행 및 신체활동을 통해 형성될 수 있으며(Talen, 1999; Leyden, 2003), 일상이나 여가생활에서 구성원 간 접촉을 통해 상호작용을 촉진함으로써 긍정적인 결과를 도출할 수 있다(조혜민, 이수기, 2016; 천현숙, 2004).

위와 같은 연구 배경을 토대로, 본 연구는 팬데믹 상황으로 인해 지역주민의 신체활동과 지역주민 간 사회적 자본 형성이 제약된 환경에 초점을 두고, 실제로 팬데믹의 인식과 대응이 각 변수에 미친 영향을 실증분석하고자 한다. 즉, ‘팬데믹의 인식과 대응’, ‘지역주민의 신체활동’, 그리고 ‘사회적 자본’ 등의 변수가 어떤 관계를 맺고 있는지 과학적 분석 방법을 통해 검증하며, 구체적으로, 팬데믹의 인식과 대응이 사회적 자본에 미치는 영향을 검증함에 있어 신체활동의 매개효과를 살펴보고자 한다. 본 연구는 2021년 전국을 대상으로 질병관리본부에서 실시한 ‘2021년 지역사회건강조사’ 자료를 바탕으로, 전국 지역주민을 대상으로 연구를 진행한다. 다수의 선행연구 검토를 통해 팬데믹의 인식과 대응, 신체활동, 그리고 사회적 자본의 변수를 설정할 것이며, 매개효과 분석을 수행하여 연구 결과를 토대로 가설검증 및 연구의 결론을 도출하고자 한다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 지역주민의 신체활동과 사회적 자본

개인의 신체활동은 육체적 정신적 측면에서 긍정적인 효과를 발생시킬 수 있어(Herman et al., 2005; 박해완 외, 2014; 유호, 2011), 공공부문은 신체활동의 증진을 장려하며 이를 위한 정책 및 대안에 초점을 두었다(김준홍, 2010). 또한, 신체활동은 사회구성원 간 의사소통과 정보교류를 통해 상호 신뢰나 호혜적 규범을 형성하는 등 사회적 측면에서 긍정적인 효과를 창출하기도 한다(김재경 외, 2012; 정현, 전희정, 2019). 구성원 간 신체활동을 함께하면서 사회문제에 대한 해결 방법을 모색하고, 지역사회의 정체성을 새롭게 구성할 수 있다는 점에서 긍정적인 효과가 있다(박해완 외, 2014).

이러한 사회구성원 간 형성되는 사회적 관계에 의해 창출되는 것을 ‘사회적 자본’이라고 부르며, 이는 경제적 자본이나 인적 자본, 문화적 자본 등과 다른 개념이다(김혜연, 2014). 사회적 자본의 개념이나 정의는 학자들에 따라 다양한 의미로 해석하고 있어 절대적인 개념 및 정의를 내리기는 어려운 실정이다(정현, 정문기, 2019). 다만, 사회적 자본을 연구하는 학자들은 공통적으로 사회적 자본이 경제적·인적 자본과 같이 사회에 영향을 줄 수 있는 하나의 자본으로 인식하고 있으며, 구성원들 간 사회적 관계를 토대로 형성된다는 점에서는 합의된 의견을 가지고 있다(Lappe & Bois, 1997; Putnam, 2001). 이러한 사회적 자본은 1980년 후반부터 활발하게 논의되었고, Bourdieu(1986), Coleman(1988), Putnam(1993) 등의 실증 연구를 통해 구체화 되었다(Paxton, 1999; 문창용, 나주몽, 2015; 정현, 정문기, 2019). 한편, 사회적 자본은 개인이 축적한 사회적 자본과 집단이 축적한 사회적 자본 등으로 구분지어 측정이 가능하며(김순은, 2014; 노병찬, 주덕, 2016), 보편적으로 국내 선행연구들은 집단이나 지역 등 거시적 측면의 사회적 자본에 집중하여 연구를 진행했다(박희봉, 김명환, 2000; 배응환, 2002; 소진광, 2004; 정현, 정문기, 2019). 사회적 자본의 구성요소 역시 다수의 선행연구에서 정의하는 바가 다르나, 대부분의 선행연구는 ‘신뢰’와 ‘호혜적 규범’을 포함하여 분석을 수행했고, 이에 본 연구도 두 가지 구성요소를 사회적 자본으로 규정하여 분석을 수행하고자 한다. ‘신뢰’는 구성원 간 관계를 통해 형성되며 감시나 통제 비용을 절약할 수 있는 요인(Fukuyama, 1995)이고, ‘호혜적 규범’은 오랜 시간 특정 집단에서 인정된 행태에 대한 규칙을 말하며 호혜적인 결과 도출을 위해 설정한 계약으로 볼 수 있다(노병찬, 주덕, 2016). 종합적으로, 사회적 자본이 사회구성원의 접촉이나 교제를 통해 형성될 수 있다는 점에서 구성원 간 신체활동을 고려하여 사회적 자본의 형성 및 증진을 도모하는 것은 중요하다. 다수의 선행연구(Leyden, 2003; 이경환, 2009; 김재경 외, 2012; 양종훈, 2014; 오현옥, 2014; Jun & Hur, 2015; 김찬룡, 박문수, 2015)는 개인의 신체활동이 사회적 자본에 미치는 긍정적인 영향을 검증하기 위해 실증분석을 수행했으며, 대부분 신체활동이 사회적 자본에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 증명했다.

2. 팬데믹의 인식과 대응, 신체활동, 그리고 사회적 자본

2020년 1월 20일 국내 처음으로 신종바이러스인 COVID-19의 환자가 발생했고, 1월 28일에는 ‘COVID-19 감염 증’에 대한 예방수칙과 집단시설의 이용에 대한 가이드라인이 배포되었다. 그리고 WHO의 팬데믹 선언과 함께 국내는 감염병 위기가 ‘심각’으로 상향됨에 따라 3월 22일에는 15일간 강력한 ‘사회적 거리두기’를 실시했다(고광욱, 2020). COVID-19가 개인이나 집단 간 공기 중 비말 혹은 접촉으로 전염될 수 있다는 점에서 이를 최소화하여 감염병의 전파를 감소시킬 전략에서 시행되었다(강영희, 2014). 이러한 팬데믹 상황에 따른 정부 대응은 고위험군과 저위험군의 인구집단을 분리하여 전염을 최소화한다는 점에서 실제로 효과가 있다는 선행연구(Hatchett et al., 2007; Jefferson et al., 2008)를 토대로, 2020월 2월 대한예방의학회의 ‘사회적 거리두기’ 캠페인을 통해 중앙방역대책본부 브리핑 등을 통해 시작됐다(고광욱, 2020).

이러한 COVID-19로 인해 발생한 팬데믹 상황은 사람들이 느끼는 위협이나 불안의 정도는 기존의 감염병에 비해 더 강하고 메르스에 비해 1.5배나 더 큰 스트레스를 받으며(이은환, 2020), 이로 인해 메르스의 상황에 비하여 마스크 매출이나 손소독제와 같은 위생용품의 판매도 급증했다. 이러한 사실을 토대로 COVID-19 팬데믹에 대한 두려움과 염려는 다른 감염병에 비해 강하게 나타나고 있음을 예상할 수 있다(문정학 외, 2021). 특히, 팬데믹에 대한 인식은 외출을 자제하거나 일상의 영역을 축소하는 등 개인의 심리적인 요인이 신체활동에 부정적인 영향을 주었다. 구체적으로, 고령층의 경우 감염병의 저항력이 낮고 높은 감염 위험으로, 불필요한 외출이나 접촉을 자제하기도 하며(이나윤, 강진호, 2020), 영유아의 경우 위생이나 안전에 대한 관념이 미숙하여 보호자의 돌봄 아래 자신의 일상생활을 통제당했다. 또한, 팬데믹에 대한 두려움과 불안 및 염려는 개인의 신체활동과 사회활동에 부정적인 영향을 미쳤으며, 개인의 우울감을 증가시키기도 했다(전세현 외, 2021). 이로 인해 개인의 정신건강 악화와 스트레스는 타인을 불신하고 기피하는 태도를 유발했고, 이는 다시 개인의 일상에 부정적인 영향을 미치게 되어 악순환이 반복되었다(김이레 외, 2022).

그러나 우리나라는 팬데믹 상황에도 불구하고 미국이나 유럽 등의 국가와 달리 극단적 봉쇄정책을 시행하지 않고, 선제적이고 디지털이 적용된 진단 혹은 격리 등 사회적 거리두기를 시행함으로써 모범적인 대응 전략으로 ‘K-방역’의 성과를 이루었다(송용찬, 김유화, 2021). 정부는 국민행동지침으로 개인의 불필요한 외출이나 외식, 모임과 행사 등을 연기하거나 취소하도록 제재했다. 또한, 발열 또는 호흡기 증상 시 집에서 휴식하도록 권장하며, 악수와 같은 신체적 접촉을 최소화하고 2m 이상 거리두기 및 손 씻기와 기침 예절 등 개인위생을 준수하도록 권고했다. 이외에도 실내·외 마스크 착용을 의무화하여 비말이나 접촉을 통한 감염확산을 최소화하는 가이드라인을 실시했다. 한편, 정부는 체육관이나 스포츠 시설을 폐쇄하여 운동할 수 있는 공간과 기회 자체를 제한하는 등 강력한 규제를 통해 개인의 신체활동을 제약하기도 했다(민경진 외, 2022; 윤필한 외, 2022; 전세현 외, 2021). 다만, 정부는 팬데 믹 상황에서도 신체활동을 권장하기 위해 적정 수준의 신체활동이 가능토록 운동 중 마스크 필수 착용 및 사회적 거리두기 준수 등의 새로운 가이드라인을 제시하기도 했다(고광욱, 2020). 이에 팬데믹 대응이 신체활동에 미치는 영향을 검증하기 위해서는 구체적인 분석 결과를 토대로 확인할 필요가 있다.

한편, 팬데믹으로 인해 개인의 안전에 대한 우려로 정신적 스트레스가 과도해짐에 따라 우울증과 같은 정신건강을 악화시키는 사회문제가 발생하기 시작했다(박지숙 외, 2021). 또한, 팬데믹 상황으로 인해 재택명령이나 사회적 거리두기와 같은 강력한 사회적 단절을 발생시키는 정책에 대한 불만과 불신도 나타났다(전세현 외, 2021). 이러한 영향으로 인해 개인적 측면에서는 우울증과 자살 등의 극단적인 행태가 나타나며, 상대방이 자신에게 COVID-19를 전염시킬 수 있다는 불신의 대상으로 인식했다(Coughenour et al., 2021). 이외에도 개인의 일상생활과 권리를 과도하게 제한하는 방역수칙으로 인해, 다양한 영역에서 개인 간 소통을 토대로 진행된 합의와 협의의 과정이 제약되었다(이왕건, 2020). 한편, 개인이 팬데믹에 대해 인식하는 정도에서 차이를 보이며 다른 입장이 존재했다, 상호 의존적이고 집단주의적 성향을 지닌 개인은 팬데믹에 대한 염려가 많고, 타인에게 피해를 주는 것을 예방하고자 정부의 정책에 순응했다(Jiang & Zhang, 2020). 반면에, 위계적 성향을 지닌 개인은 COVID-19에 대한 위험 인식이 낮아, 정부 정책에 반대하여(Dryhurst et al., 2022), 사회구성원 간 갈등이 발생하며 사회적 자본에 부정적인 영향을 끼치기도 했다(Achim & Vaidean, 2020).

종합적으로, 팬데믹의 인식과 대응은 개인의 신체활동과 사회적 자본에 영향을 미칠 수 있다는 사실을 증명한 선행연구는 다수 존재하고 있다. 그러나 다수의 선행연구가 설정하고 있는 연구 대상과 범위, 시기 및 측정 방식과 분석 방식 등은 다양하다. 이에 본 연구에서는 한국적 맥락을 고려하고 전반적인 인구통계학적 특성을 고려하여 연구를 진행한다. 팬데믹에 대해 개인이 느끼는 불안과 염려 등의 ‘인식’과 팬데믹 감염과 확산을 예방하기 위한 정부의 사회적 거리두기 등의 ‘대응’은 지역주민의 신체활동과 사회적 자본에 어떤 영향을 미치는지를 파악하고자 한다.

3. 연구 가설 및 모형

본 연구는 팬데믹의 인식 및 대응과 신체활동, 그리고 사회적 자본 등의 관계를 분석하고 이와 관련한 정책 제언을 수립하고자 하는 목적이 있으며, 이러한 관계를 실증적인 분석을 통해 증명하고자 한다. 구체적으로, 기존의 선행연구는 대부분 팬데믹의 인식이나 대응과 신체활동 혹은 일상생활 간 관계(고광욱, 2020; 사혜지 외, 2021; 전세현 외, 2021; 민경진 외, 2022; 윤필한 외, 2022)와 팬데믹의 인식이나 대응과 사회적 자본 간 관계(박지숙 외, 2021; 송용찬, 김유화, 2021) 등 두 변수 간 관계를 분석하는 연구가 집중적으로 진행되었다. 이외에도 팬데믹과 개인의 정신건강과 불안, 염려, 스트레스 등 심리적 요인의 관계 연구(진미정 외, 2020; 문정학 외, 2021; 김이레 외, 2022; 유지희, 이은진, 2022)도 다수 진행되었다. 그러나 팬데믹의 인식 및 대응과 신체활동, 그리고 사회적 자본 등의 변수를 한 방법론을 통해 포괄적인 관점에서 분석을 수행한 연구는 미흡한 실정이다. 이외에도 본 연구와 같이 ‘전국’을 대상으로 연구를 진행했다는 점에서 특정 지역에 국한하여 진행한 선행연구에 비해 객관성과 타당성의 문제를 해결했다는 점에서 차별성을 가지고 있다. 결론적으로, 다수의 선행연구는 팬데믹의 요인 중에서 ‘인식’과 ‘대응’ 중 하나만을 변수로 고려한 연구를 수행했고, 팬데믹과 신체활동, 팬데믹과 사회적 자본 등을 통합적인 시각에서 연구 결과를 제시하는데 한계를 보인다. 그러나 본 연구는 변수 간 관계의 종합적인 결론을 도출할 수 있다는 점에서 선행연구의 한계를 보완한 연구라는 특징을 가지고 있다.

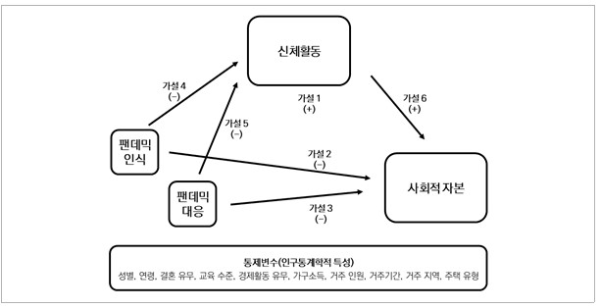

한편, 본 연구의 변수 간 관계를 검증하고자 선행연구에서 논의된 내용을 토대로 구체적인 연구 가설을 설정하고 자 한다. 먼저, 다수의 선행연구는 팬데믹의 상황이 개인의 신체활동과 사회적 자본에 영향을 미칠 수 있음을 증명했다(고광욱, 2020; 박지숙 외, 2021; 사혜지 외, 2021; 송용찬, 김유화, 2021; 전세현 외, 2021; 민경진 외, 2022; 윤필한 외, 2022). 한편, 지역주민의 신체활동은 사회적 자본 형성과 축적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있어(김재경 외, 2012; 박해완 외, 2014), 신체활동은 팬데믹의 인식 및 대응과 사회적 자본의 관계에서 긍정적인 매개효과를 가질 수 있다. 선행연구 논의를 토대로 본 연구는 다음과 같은 연구 가설을 설정했다.

박지숙 외(2021)는 팬데믹의 불안으로 인해 중앙 및 지방 정부 등의 공공과 지역 및 주민공동체에 대한 신뢰가 부정적인 영향을 받을 수 있음을 증명했다. 신종 감염병과 같은 팬데믹 상황에서 발생하는 정신적·심리적 고통은 정부와 불특정한 사회구성원의 불신으로 이어질 수 있으며, 코로나블루1) 현상이 강해질 수 있음을 주장했다. 또한, 송용찬, 김유화(2021)는 팬데믹의 장기화로 인해 사회적 거리두기의 피로감이 발생하고, 치료제 개발의 어려움과 경제적 지원 정책의 선별 및 보편성의 논란으로, 정책에 대한 수용과 신뢰에 부정적인 영향을 끼쳤다고 주장했다. 또한, 정부에 대한 신뢰와 정부의 규범이 팬데믹에 대한 정책 순응에 가장 중요한 역할을 미칠 수 있음을 주장하며 사회적 자본의 회복을 위해 팬데믹 상황에서 국민과의 신뢰 형성이 중요함을 제시했다. 이외에도 일상을 통제하는 강력한 방역수칙을 통한 개인이나 집단의 일상 제약은 사회적 자본의 형성과 유지에 부정적일 수 있음을 주장했다. 이러한 선행연구 논의를 토대로 본 연구는 다음과 같은 연구 가설을 설정했다.

민경진 외(2022)는 팬데믹 이후 일상생활 변화의 양상과 이러한 요인을 검토한 결과, 전반적으로 부정적인 변화를 겪었음을 제시했다. 구체적으로 윤필한 외(2022)는 COVID-19 팬데믹 상황에서 신종 감염병에 대한 불안이 신체활동의 동기를 저해하는 요인임을 증명했고, 팬데믹에 대한 대응으로 스포츠 시설이나 피트니스 센터 등이 폐쇄되어 고강도의 신체활동 등이 활성화에 있어 부정적인 영향을 미쳤음을 주장했다. 이러한 선행연구 논의를 토대로 본 연구는 다음과 같은 연구 가설을 설정했다.

정현, 전희정(2019)은 지역주민의 신체활동이 사회적 자본에 긍정적인 영향을 미치는 요인임을 과학적으로 증명한 바 있으며, 도시정책 및 계획을 수립할 때 사회적 자본의 역할이 중요해짐에 따라, 이를 형성 및 축적할 수 있는 요인인 신체활동의 중요성을 강조했다. 또한, 노정민, 구자훈(2013)은 개인의 일상에서 발생하는 친목 또는 신체활동을 통한 구성원 간 사회적 자본 형성에 중요하며, 이러한 활동으로 인해 이웃 간 친밀도 및 참여 증진과 공동체의식, 신뢰 등이 향상할 수 있음을 제시했다. 이러한 선행연구 논의를 토대로 본 연구는 다음과 같은 연구 가설을 설정했다.

본 연구는 선행연구 검토를 토대로 앞서 여섯 가지의 연구 가설을 제시했고, <그림 1>과 같은 연구 모형을 설정했다. 다만, 개인의 인구통계학적 특성들이 변수 간 관계에서 일정 부분 영향을 미칠 수 있어(김동배, 유병선, 2013; 이경환 외, 2014; 정현, 전희정, 2017), 이에 대한 통제가 필요하다고 판단했다. 이에 본 연구는 개인의 인구통계학적 특성을 통제변수로 설정하였으며, 구체적으로 성별, 연령, 결혼 유무, 교육 수준, 경제활동 유무, 가구소득, 거주 인원, 거주기간, 거주 지역, 주택 유형 등을 통제하여 분석을 수행하고자 한다.

Ⅲ. 연구 설계

본 연구는 앞서 제시한 6가지의 연구 가설을 검증하고자 질병관리본부에서 실시한 ‘2021 지역사회건강조사’를 가공하여 분석을 수행했다. 해당 자료는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)를 토대로, 지역 건강 통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 하는 목적을 가지고 구축되었다. 본 자료는 전국 255개 보건소에서 매년 8월부터 10월까지 실시하며, 만 19세 이상의 성인을 대상으로 구축되는 자료로 다수의 선행연구에서 활용하고 있어 객관성과 타당성이 어느 정도 확보된 통계 자료로 볼 수 있다(질병관리본부, 2022). 특히, 2020년부터는 COVID-19에 대한 설문 문항을 추가하여 수행되었고, 약 229,000명의 표본을 대상으로 데이터를 가지고 있다는 것과 전 국민을 대상으로 수집된 자료로 객관성 확보와 거시적인 시각에서 연구 결과를 도출할 수 있다는 점에서 본 연구의 가설을 검증하기에 적합한 자료라고 판단하여 분석을 수행했다.

본 연구에서 설정한 변수들에 대한 구체적인 설문 문항은 <표 1>에서 확인할 수 있다. 먼저, 종속변수인 사회적 자본은 신뢰와 규범으로 구성했으며, 각 요소는 한 문항으로 측정되어, ‘예’, ‘아니오’의 2점 척도로 구성되어 있다. 독립변수인 팬데믹의 인식은 개인의 심리적 상태에 영향을 미치는 염려와 관련 있고, 팬데믹의 대응은 일상생활을 제약하는 정부의 방역수칙 준수와 관련 있다. 구체적으로, ‘팬데믹 인식’은 COVID-19 팬데믹에 대한 개인의 심리(염려)와 관련된 3가지 문항으로 ‘매우 그렇다’부터 ‘매우 그렇지 않다’까지 5점 척도로 구성되었고, ‘팬데믹 대응’은 정부의 방역수칙과 관련된 3가지 문항으로 ‘매우 그렇다’부터 ‘그렇지 않다’까지 3점 척도로 구성되었다. 매개변수인 신체활동은 IPQA 측정방법 중에서 범주형 점수를 기준으로 측정하였고2), 걷기MET와 중등도 활동MET, 그리고 격렬한 활동MET에 대한 점수를 합산하여 각 점수를 해당 범주로 분류하여 재구성했다.

표 1

측정 변수 및 설문 문항

| 구분 | 설문 문항 | ||

|---|---|---|---|

| 종속 변수 | 사회적 자본 | 신뢰 | 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다. |

| 호혜적 규범 | 우리 동네 사람들은 경조사가 있을 때, 서로 도움을 주고 받는다. | ||

| 팬데믹 인식 | 염려1 | 나는 코로나19에 감염될까봐 염려 된다. | |

| 염려2 | 나는 코로나19에 감염되면 그 이유로 주변으로부터 비난이나 피해를 받을 것 같아서 염려 된다. | ||

| 염려3 | 코로나19 유행으로 나와 우리가족에게 경제적 피해가 올까봐(일자리를 잃거나 구하기 어려움 등 포함) 염려 된다. | ||

| 팬데믹 대응 | 방역수칙 준수1 | 최근 1주일 동안 불특정 다수가 이용하는 실내시설(병의원, 대중교통, 종교시설, 식당, 술집, 커피숍, 노래방, 영화관, 클럽, 시장, 백화점, 학원 등)에서 마스크를 착용하셨습니까? | |

| 방역수칙 준수2 | 최근 1주일 동안 야외에서 사람 간 2m이상 거리두기가 어려운 경우 마스크를 착용하셨습니까? | ||

| 방역수칙 준수3 | 최근 1주일 동안 사람 간 2m(최소 1m) 건강거리 유지하기(종교시설, 음식점, 영화관, 마트, 휘트니스센터, 결혼식장 등)를 실천하셨습니까? | ||

| 매개 변수 | 신체활동 | 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분이상 했던 날은 며칠입니까? 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? | |

| 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까? 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? | |||

| 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까? 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? | |||

| 통제 변수 | 인구통계학적 특성 | 성별(남), 나이, 결혼 유무(유), 교육 수준, 경제활동 유무(유), 가구소득, 거주 인원, 거주기간, 거주 지역(수도권), 주택 유형(아파트) | |

이론적 배경 및 선행연구 검토를 토대로 본 연구에서 활용할 각 변수를 도출하고 연구 가설 및 모형을 설정했다. 하지만 독립변수와 종속변수는 잠재변수를 측정하기 위한 관측변수를 가지고 있기에, 잠재변수의 타당성을 확보하고자 탐색적 요인분석과 신뢰도 분석이 필요하다고 판단했다. 탐색적 요인분석 결과, 독립변수인 팬데믹 대응과 인식은 6개의 문항이 2개의 그룹으로 분류되었고, 종속변수인 사회적 자본은 1개의 독립변수로 분류되었다. 한편, 독립변수는 팬데믹 인식인 염려1~3이 하나의 요인으로 구분되었고, 팬데믹 대응인 방역수칙 준수1~3이 하나의 요인으로 구분되었다. 종합적으로, 독립변수는 팬데믹의 ‘인식(염려)’과 ‘대응(방역수칙 준수)’ 등 두 가지로 구분하여 분석을 수행했다3). 이러한 탐색적 요인분석을 통해 도출된 각 요인에 대한 신뢰성을 측정하기 위해 신뢰도 분석을 수행했다. 다수의 선행연구는 통상적으로 신뢰수준을 나타내는 Cronbach’s α 값이 0.6 이상이면 신뢰도를 확보한 것으로 판단한다(정현, 전희정, 2017). 본 연구의 신뢰도 분석 결과, 각 변수에 대한 신뢰도를 표현하는 Cronbach’s α 값이 0.6보다 큰 것을 확인하여 신뢰도를 확보했다고 판단했고, 이후의 분석을 진행했다. 탐색적 요인분석과 신뢰도 분석의 결과는 <부표 1>에 제시했다.

본 연구는 탐색적 요인분석을 통해 도출된 각 요인을 중심으로 구조방정식의 모형을 구축하고 분석을 수행한다. 분석에 앞서, 구조방정식 모형에 대한 적합도를 판단하기 위해 카이제곱(χ2), 자유도, 절대적합지수, 증분적합지수, 간명적합지수 등을 고려했고 이러한 결과는 <부표 2>에서 제시하고 있다. 본 연구는 표본크기에 민감하지 않고, 모형의 간명성을 고려하는 증분적합지수(NFI, RFI, IFI, TLI, CFI) 및 간명적합지수(RMSEA)를 우선 고려하여 모형의 적합도를 평가했고, 그 결과 구조방정식의 모형이 적합하다고 판단하여 분석을 진행했다. 한편, 구조방정식 분석 이후에는 신체활동의 매개효과를 검정하기 위해 Sobel test를 수행한다. 매개효과를 검증하기 위한 대표적인 방법은 Baron & Kenny(1986)의 검증 방법도 존재하나, Baron & Kenny(1986)의 검증 방법은 대체로 회귀분석에서 활용되는 검증 방법이며, 구조방정식은 주로 Sobel test를 활용한다(이일현, 2014). 이 검정 방법은 독립변수가 매개변수로 가는 경로를 a로 설정하고 매개변수가 종속변수로 가는 경로를 b로 설정하여, 각 경로 a와 경로 b가 통계적으로 유의성이 있는지를 검증하는 방법으로, 본 연구에서는 Sobel test4)를 통해 매개효과를 검증한다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 기술통계

본 연구에서 활용한 종속 및 독립변수와 매개변수, 그리고 통제변수에 대한 기술통계를 실시했으며, 결과는 <표 2>에서 제시하고 있다. 약 229,000명의 raw data 표본에서 ‘응답거부’과 ‘모름’의 불성실한 답변을 제외하여 표본을 재분류했고, 이와 같은 기준은 종속 및 독립변수, 매개변수, 통제변수 등 모든 변수에 동일하게 적용했다. 특히, ‘방역수칙 준수’와 관련하여 실제 설문문항 중 ‘4번 해당 없음’으로 답변한 경우도 분석 대상에서 제외하여 최종 표본을 확정했다. 이와 같은 data 전처리 과정을 통해 본 연구에서는 최종적으로 152,779개의 표본을 분석에 활용했다. 본 연구의 설문 문항 중 일부는 더미변수로 구성되어 있고, 실제 연구에 투입된 변수는 괄호 안에 작성된 변수이며, 더미변수 이외의 변수는 연속형 또는 척도형 변수로 구성되어 있다. 기술통계 결과, 지역주민의 70%가 상호 간 신뢰하는 것으로 나타났으나, 호혜적 규범에 있어서는 ‘예’와 ‘아니오’가 비슷한 양상을 보였다. 또한, 지역주민은 팬데믹 감염에 대해 상당히 크게 걱정하고 있었으며, 방역수칙을 대체로 준수하고 있음을 나타냈다. 이외에 매개변수인 지역주민의 신체활동은 대체로 낮게 나타났다. 한편, 인구통계학적 변수의 성별은 여성이 조금 더 많았고, 평균 나이는 약 55세였다. 약 60%가 결혼을 했으며, 경제활동을 하고 있었고, 평균적으로 고등학교 졸업의 교육 수준을 가지고 있었다. 가구의 월 소득은 약 352만 원 정도이며, 평균 거주 인원은 약 2.6명으로 15~20년 거주가 평균 기간이었다. 또한, 34% 정도가 수도권에 거주했고, 45% 정도는 아파트에 거주하고 있었다.

표 2

기술통계

| 구분 | N | 평균 | 표준편차 | 최솟값 | 최댓값 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 종속변수 | 사회적 자본 | 신뢰(예) | 152,779 | .70 | .459 | 0 | 1 |

| 호혜적 규범(예) | 152,779 | .48 | .500 | 0 | 1 | ||

| 독립변수5) | 팬데믹 인식 | 염려1 | 152,779 | 3.81 | 1.081 | 1 | 5 |

| 염려2 | 152,779 | 3.97 | 1.062 | 1 | 5 | ||

| 염려3 | 152,779 | 4.04 | 1.075 | 1 | 5 | ||

| 팬데믹 대응 | 방역수칙 준수1 | 152,779 | 2.91 | .297 | 1 | 3 | |

| 방역수칙 준수2 | 152,779 | 2.89 | .323 | 1 | 3 | ||

| 방역수칙 준수3 | 152,779 | 2.70 | .506 | 1 | 3 | ||

| 매개변수 | 신체활동6) | 152,779 | .25 | .446 | 0 | 2 | |

| 통제변수 | 인구통계학적 특성7) | 성별(남) | 152,779 | .45 | .497 | 0 | 1 |

| 나이 | 152,779 | 54.9 | 17.797 | 19 | 108 | ||

| 결혼 유무(유) | 152,779 | .62 | .485 | 0 | 1 | ||

| 교육 수준 | 152,779 | 3.18 | 1.519 | 1 | 6 | ||

| 경제활동 유무(유) | 152,779 | .61 | .487 | 0 | 1 | ||

| 가구소득 | 152,779 | 352.65 | 285.517 | 0 | 2,500 | ||

| 거주 인원 | 152,779 | 2.58 | 1.221 | 1 | 12 | ||

| 거주기간 | 152,779 | 3.92 | 1.530 | 1 | 5 | ||

| 거주 지역(수도권) | 152,779 | .34 | .472 | 0 | 1 | ||

| 주택 유형(아파트) | 152,779 | .45 | .497 | 0 | 1 | ||

2. 구조방정식

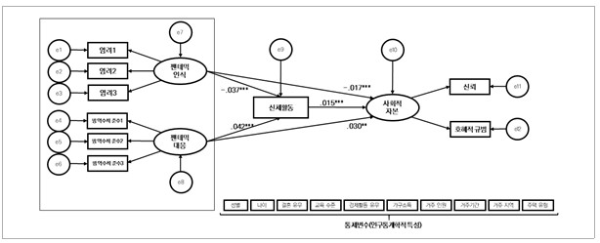

[그림 2]는 구조방정식의 결과를 제시하고 있으며, 통제변수가 독립변수, 매개변수와 종속변수에 미치는 경로계수는 <부표 3>에서 세부적인 내용을 확인할 수 있다. 먼저, 팬데믹 인식(염려)은 신체활동(-0.037)과 사회적 자본 (-0.017)에 부(-)의 영향을 미치고 있다. 또한, 팬데믹 대응(방역수칙)은 신체활동(0.042)과 사회적 자본(0.030)에 정(+)의 영향을 미치고 있고, 신체활동은 사회적 자본(0.015)에 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

구체적으로 구조방정식 결과는 정리하자면 다음과 같다. 먼저, 독립변수별 종속 및 매개변수에 미치는 영향 계수의 방향성이 다르게 나타났다. 팬데믹에 대한 염려(-0.017)는 사회적 자본에 1%의 유의수준에서 부(-)의 영향을 미치고 있고, 방역수칙(0.030)은 사회적 자본에 1%의 유의수준에서 정(+)의 영향을 미치고 있다. 구체적으로, 팬데믹에 대한 염려가 ‘적을수록(-)’ 사회적 자본에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있고, 방역수칙을 ‘준수할수록(+)’ 사회적 자본에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 먼저, 팬데믹에 대한 염려가 적을수록 사회적 자본 형성에는 긍정적인 영향을 미치고 있다. 박지숙 외(2021)는 팬데믹에 대한 염려와 불안은 공동체를 비롯한 사회 전반에 대한 신뢰에 부정적인 영향을 미치고 있음을 증명했으며, 특히, 감염병 등 재난 상황에서 발생하는 불안은 재난관리에 책임이 있는 정부와 불특정한 사회구성원에게 불신하는 것으로 이어질 수 있음을 주장했다. 이러한 선행연구의 검토를 통해, 본 연구의 ‘가설2’를 지지할 수 있다. 다음으로, 방역수칙을 준수할수록 사회적 자본 형성에 긍정적인 영향을 주고 있다. 방역수칙의 준수는 마스크 쓰기나 사회적 거리두기 등을 통해 개인에게 지속적인 변화와 공동 목표 달성을 위해 집단에 대한 신념과 규칙을 요구한다(Stajkovic et al., 2009). 또한, 방역수칙은 집단이나 사회 전체의 예방 행동의 성격을 가지고 있어, 사회적 규범을 준수하고 정부의 예방 정책을 따르는 방향으로 영향을 미칠 수 있다(Barrett & Brown, 2008). 이러한 선행연구 결과를 토대로 ‘가설3’을 지지할 수 있다.

독립변수와 매개변수 간 관계 역시 독립변수별 영향 계수의 방향성이 다르게 나타났다. 1% 유의수준에서 신체활동에 대해 팬데믹에 대한 염려(-0.037)는 부(-)의 영향을 미치고 있고, 5%의 유의수준에서 방역수칙(0.042)은 정(+)의 관계가 있다. 먼저, 팬데믹에 대한 염려가 적을수록 신체활동이 증가할 수 있는 결과로 해석할 수 있다. 윤필한 외(2022)와 전세현 외(2021)의 연구는 팬데믹에 대한 염려로 신체활동 절대적 감소로 이어짐을 지적하면서, 신체활동 증진을 위해 정부는 다양한 방안을 마련해야 함을 주장했다. 이러한 선행 연구 검토를 통해, 본 연구의 ‘가설3’은 지지할 수 있었다. 다음으로, 방역수칙을 준수할수록 신체활동은 증가할 수 있다. 이는 본 연구에서 선행연구 검토를 통해 설정한 ‘가설4’와는 상반된 결과를 나타내고 있다. 일부 선행연구는 정부의 강력한 사회적 거리두기 정책이 개인 간 접촉을 최소화하고 일상 및 여가생활을 제한하여 지역주민의 신체활동이 절대적으로 감소했음을 주장했다 (민경진 외, 2022; 윤필한 외, 2022). 하지만 이와 다르게 정부는 ‘한국인을 위한 신체활동 지침서’ 발간하고, 이를 토대로 COVID-19의 상황을 고려한 새로운 신체활동 수칙을 제시한 바 있다(고광욱, 2020). 이 수칙에서는 감염병이 유행할 때도 신체활동을 적극 권장하며, 타인과 함께 운동할 경우, 사회적 거리를 반드시 준수하고 접촉이나 충돌을 피하고, 마스크를 착용하도록 제안했다. 이러한 방역수칙의 예방 규범을 준수하며 신체활동을 하는 행태가 하나의 사회문화적 규범을 수립하고 안전한 환경을 조성할 수 있다(정목희 외, 2020). 즉, 팬데믹 상황에서도 개인이 바이러스 감염을 최소화하고 상호 간 안전을 지킬 수 있는 방역수칙을 준수하는 것이 지역주민의 신체활동을 유발할 수 있는 요인이 될 수 있다. 구체적으로, 개인이 마스크를 착용하고 운동하는 예방 규범을 실천한다면, 이러한 모습이 타인에게도 이러한 예방 규범을 실천하도록 유도할 수 있다(Conner & Norman, 2005).

한편, 신체활동(0.015)과 사회적 자본 간의 관계는 1% 유의수준에서 정(+)의 관계가 나타났다. 이러한 연구 결과는 다수의 선행연구(이경환 외, 2014; 조혜민, 이수기, 2016; 정현, 전희정, 2019)와 유사하며, 접촉과 만남을 최소화 해야 하는 팬데믹 상황에서도 지역주민의 신체활동은 사회적 자본 형성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 상술한 바와 같이, 방역수칙을 준수하며 신체활동을 실천하는 것은 바람직한 사회규범 수립에 영향을 주며, 이러한 과정에서 사회적 자본 형성에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 선행 연구의 결과와 팬데믹 상황의 고려를 통해, 본 연구의 ‘가설6’을 지지할 수 있다. 종합적으로, 구조방정식 결과는 <표 4>에서 확인할 수 있다.

표 3

구조방정식

| 가설 | 내용 | Estimate | S.E. |

|---|---|---|---|

| 가설2 | 염려 → 사회적 자본 | -.017*** | 0.001 |

| 가설3 | 방역수칙 → 사회적 자본 | .030** | 0.002 |

| 가설4 | 염려 → 신체활동 | -.037*** | 0.002 |

| 가설5 | 방역수칙 → 신체활동 | .042*** | 0.005 |

| 가설6 | 신체활동 → 사회적 자본 | .015*** | 0.001 |

표 4

Sobel test 및 직접·간접효과

| 가설 | 내용 | Test statistics | ||

|---|---|---|---|---|

| 가설1 | 염려 → 신체활동 → 사회적 자본 | -11.651*** | ||

| 방역수칙 → 신체활동 → 사회적 자본 | 7.329*** | |||

| 구분 | 독립변수 | |||

| 팬데믹 인식 | 팬데믹 대응 | |||

| 종속변수 | 사회적 자본 | 직접효과 | -.017 | .030 |

| 간접효과 | -.009 | .015 | ||

| 총효과 | -.026 | .045 | ||

마지막으로, 지역주민의 신체활동에 대한 매개효과를 검증하기 위해 Sobel test를 실시했고, 그 결과 팬데믹의 인식 및 대응과 사회적 자본 간 관계에서 신체활동의 매개효과가 존재하고 있다. 또한, 독립변수와 종속변수 간의 직접 및 간접효과, 그리고 총효과의 영향 계수를 확인하여 매개효과의 크기를 확인했다. 구체적으로 팬데믹 인식(염려)은 직접효과(-.017)에 간접효과(-.009)가 추가되어 총효과(-.026)가 향상되고 있으며, 팬데믹 대응(방역수칙)도 직접효과(0.030)에 간접효과(.015)가 추가되어 총효과(.045)의 증가를 보인다. 즉, 신체활동의 매개효과로 인해 종속변수에 대한 독립변수의 총효과 증가하는 사실을 토대로 정(+)의 매개효과가 존재함을 주장할 수 있고, 본 연구의 ‘가설1’을 지지할 수 있다. 이러한 결과를 토대로, 팬데믹 환경에서 사회적 자본의 회복과 형성을 위해 신체활동을 연계하여 정책을 수립하고 방안을 마련하는 것이 중요하다. 구체적인 분석 결과는 <표 5>를 통해 확인할 수 있다.

한편, 본 연구의 통제변수는 팬데믹의 인식과 대응, 신체활동과 사회적 자본에 대해 미치는 영향이 변수마다 다르게 나타났고, 그 결과는 <부표 3>에서 제시하고 있다. 특히, 인구밀집도와 직접 관련 있는 통제변수인 ‘거주 지역(수도권)’과 ‘주택 유형(아파트)’은 팬데믹의 인식과 대응, 사회적 자본에 유의미한 수준에서 가장 강한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 수도권과 아파트에 거주할수록 팬데믹에 대해 두려움을 느끼고 있고, 방역수칙을 철저하게 준수하는 것으로 나타났다. 이진희 외(2021a)는 팬데믹이 전국적으로 확산된 곳이 ‘수도권’임을 실증적으로 증명했다. 이러한 결과를 토대로 향후 연구에서는 수도권 거주 여부 혹은 아파트 거주 여부 등 집단 간 구분이나 연구 범위의 재설정을 통해 새로운 인과관계를 검증해야 할 필요가 있다.

Ⅴ. 결론

2023년 3월 기준으로 COVID-19에 대한 세계적인 누적 확진자는 약 7억 4,000만 명, 누적 사망자는 약 680만 명에 이른다(이조은, 이경환, 2023). 이러한 COVID-19는 21세기 최악의 질병이라고 부르며, 감염병 최고 위험 등급인 ‘팬데믹’으로 격상되어 정치·경제·사회·문화를 비롯한 인간의 모든 영역에 영향을 끼쳤다(문정학 외, 2021; 사혜지 외, 2021). 이러한 결과로 개인과 조직, 더 나아가 국가와 국가 간의 삶의 방식이 재편되면서 인류 문명이 BC(Before COVID-19)와 AC(After COVID-19)로 구분하는 신조어가 나타났다(이왕건, 2020). 특히, COVID-19가 공기 중 비말이나 신체 접촉에 의해 전염 및 전파되는 특성으로 인해(강영희, 2014), 정부는 방역수칙을 강력하게 실시하며 개인의 일상생활을 강력하게 제약했고(진미정 외, 2020), 개인은 팬데믹에 대한 두려움과 염려로 인해 스스로 개인의 삶을 단순하고 단조롭게 정리하는 행태를 보였다(사혜지 외, 2021).

이러한 영향으로 인해 개인의 일상생활 중 신체활동이 급격히 감소하게 되었으며, 팬데믹으로 인해 비대면 의사결정 방식이나 소통이 확대되어 다양한 이해관계자들과 함께 모여 직접 참여하는 의사결정 방식의 한계로 인해 사회구 성원 간 소통과 협력의 부재가 발생했다(이왕건, 2020). 팬데믹으로 인해 지역주민의 신체활동과 사회구성원 간 사회적 자본에는 부정적인 영향을 미치게 되었고, 이러한 두 가지 요소를 팬데믹 이전으로 회복하는 것이 도시계획 및 정책에 핵심 과제가 되었다는 점에서 본 연구는 팬데믹의 인식과 대응이 신체활동과 사회적 자본에 미친 영향을 실증적으로 분석하고자 했다.

본 연구의 연구 결과, 먼저 팬데믹의 인식 및 대응과 사회적 자본 간 신체활동의 매개효과를 확인했다. 신체활동의 매개효과를 통해 강한 영향력을 보이진 않았으나, 팬데믹의 인식과 대응 모두에서 간접효과가 발생하며 실증적인 영향이 존재했다. 다음으로, 팬데믹에 대한 염려가 클수록 사회적 자본에 부정적이고, 팬데믹의 방역수칙을 준수할 수록 사회적 자본에 긍정적인 효과를 미치고 있다. 즉, 사회적 자본의 형성과 축적을 위해서 방역수칙을 준수하고 개인의 불안과 두려움을 줄이는 것이 효과적임을 제시할 수 있다. 또한, 지역주민의 신체활동이 사회적 자본에 긍정적인 영향을 미치고 있어, 신체활동을 권장하여 팬데믹으로 인해 손실된 사회적 자본의 회복에 중요한 변수임을 확인했다. 마지막으로, 팬데믹에 대한 염려가 클수록 신체활동에 부정적이나, 방역수칙을 준수할수록 신체활동에는 긍정적인 효과를 보이고 있다.

본 연구 결과를 통한 이론적 함의는 다음과 같다. 첫째, 지금까지 진행된 다수의 선행연구는 팬데믹과 사회적 자본(박지숙 외, 2021; 송용찬, 김유화, 2021), 신체활동과 사회적 자본(김찬룡, 박문수, 2015; 노정민, 구자훈, 2013), 팬데믹과 신체활동(윤필한 외, 2022; 전세현 외, 2021) 등 각 변수 간 일대일 관계를 분석했으나, 본 연구는 세 가지 변수를 한 분석모형을 통해 실증적으로 분석했다는 점에서 포괄적이고 거시적인 연구 결과를 도출했다. 특히, 지역주민의 신체활동이 종속 및 독립변수 간 관계에서 매개효과가 있음을 검증했다. 둘째, 팬데믹에 대한 방역수칙 준수는 오히려 개인의 신체활동과 사회적 자본 형성에 중요할 수 있다. 기존의 선행연구(송용찬, 김유화, 2021; 윤필한 외, 2022)는 강력한 사회적 거리두기 정책으로 인해 개인의 신체활동 감소시켰다고 주장했다. 그러나 방역수칙 준수는 바람직한 운동문화를 조성하고 감염병을 예방할 수 있는 효과가 있어, 안전한 환경을 조성을 통해 신체활동을 유발할 수 있다(고광욱, 2020). 즉, 팬데믹 상황이지만 감염을 최소화하고 상호 안전을 지킬 수 있는 방역수칙이 신체활동에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, 방역수칙의 준수는 구성원을 위한 배려와 사회적 규범 강화에 긍정적일 수 있고, 이는 사회적 자본 형성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다(정목희 외, 2020).

한편, 본 연구의 결과를 토대로 다음과 같은 정책적 함의를 제시할 수 있다. 먼저, 본 연구는 팬데믹 대응(방역수칙)이 신체활동과 사회적 자본에 긍정적인 영향을 미치고 있기에, 신체활동과 사회적 자본의 회복을 위한 중요한 요소임을 제시할 수 있다. 다만, 팬데믹 확산과 감염을 예방하는 목적은 바람직하나, 개인 일상에 대한 강력한 제한은 신체활동과 사회적 자본에 부정적일 수 있다. 이러한 이유로, 마스크 착용과 사회적 거리두기, 손 씻기와 기침 예절 등 개인 스스로 방역을 위한 최소한의 가이드라인 운영 및 준수가 신체활동이나 사회적 자본에 부정적인 영향을 최소화할 수 있다. 특히, 이러한 예방 규범은 오히려 팬데믹 상황에서 신체활동과 사회적 자본에 긍정적이며, 또 다른 팬데믹 상황에서도 이러한 방향의 정책 실행이 바람직함을 주장할 수 있다.

다음으로, 팬데믹에 대한 염려가 신체활동과 사회적 자본에 부정적이기에, 염려를 완화하기 위해 감염병에 대한 전문적·과학적 근거에 기초한 정확하고 신속한 공공정보의 전달과 소통이 중요하다. 특히, 전 세계적으로 한국의 방역수칙과 정책이 ‘K-방역’으로 인정받아 우수성을 증명한 바 있어, 향후 발생할 수 있는 감염병의 위험에도 미리 대비하는 것이 바람직할 것이다. 또한, 앞으로 다가올 감염병에 대비하는 정부 정책을 국민에게 홍보하여 공공부문에 대한 신뢰를 확보하는 것도 중요하다. 마지막으로, 팬데믹 상황에서도 지역주민의 신체활동은 사회적 자본의 회복과 증진에 중요한 요소가 된다. 미래에 또 다른 팬데믹 상황에서도 사회적 자본의 유지를 위해 지역주민의 신체활동을 지속시키는 방안이 필요하다. 또한, 팬데믹 상황에서도 안전하게 사회구성원 간 수행할 수 있는 신체활 동을 마련하여 신체활동으로 사회적 자본 형성과 증진을 창출하는 효과를 극대화하는 방안을 구상할 필요가 있다.

한편, 본 연구에서 활용한 데이터는 2021년을 기준으로 구축되었다는 점에서 한계가 존재한다. 구체적으로, 횡단 연구에서 적실한 매개효과를 확인하고 증명하기 어렵다. 또한, 현재는 팬데믹에 대한 염려와 불안이 다소 경감되었고, 정부의 방역수칙이 대부분 해제된 상황이다. 따라서 현재 상황을 적실히 반영한 연구 결과 도출에 한계가 있으며, 팬데믹 이후에 구축된 자료를 토대로 팬데믹 상황의 전과 후를 비교 분석하는 새로운 연구가 필요할 것이다. 이외에 본 연구의 설문 문항이 대체로 단순하다는 점과 통상적으로 잠재변수의 구성은 3~5개의 관측변수를 요구하나, 본 연구에서는 설문의 한계로 단일 문항으로 잠재변수를 구성했다. 향후 연구에서는 다년간의 데이터를 토대로 각 변수의 설문 항목에 대한 구체적인 항목을 통해 데이터를 구축하여 지금보다 정밀한 연구를 진행할 필요가 있을 것이다. 마지막으로, 각 변수에 대한 객관적인 데이터와 주관적인 인식 등을 함께 활용하여 구축된 자료를 통해 분석을 수행하거나, 팬데믹에 쉽게 노출될 수 있는 지역이나 취약계층 등을 추가로 고려하여 새로운 연구 방향을 제시한다면 현실에 적합한 연구 결과를 도출할 수 있을 것이다.

Notes

본 연구는 지역주민의 신체활동을 ‘국제신체활동설문지(International Physical Activity Question, IPAQ)’의 측정 방식을 토대로 측정하고자 한다. 본 측정 방식은 최근 7일 간의 격렬한 신체활동, 중등도 신체활동, 걷기, 앉아서 보낸 시간 등을 대사당량(Metabolic Equivalent of Task, MET)으로 환산하여 계산하는 방법으로, 지난 일주일 간 격렬한 신체활동, 중등도 신체활동, 걷는 시간을 측정한 후 MET로 환산하여 측정하며, 연속형 점수와 범주형 점수 등의 측정 방법으로 구분할 수 있다(박지연 외, 2015).

본 연구는 주성분분석(principal components analysis)과 베리맥스 회전법(varimax rotation)을 사용했다. 또한, 요인추출은 고유값(Eigen value)을 1.0 이상으로 설정하여 분석을 수행했다.

본 검증을 위해서는 해당 URL(https://quantpsy.org/sobel/sobel.htm)로 접속하고 해당 페이지에서 제시하고 있는 계산기를 통해 검정을 진행하여 결과를 확인할 수 있다(정현, 전희정, 2017).

본 연구의 원자료(raw data)의 경우, 팬데믹 대응은 3점 척도(①매우 그렇다 ↔ ③그렇지 않다)로 측정했고, 팬데믹 인식은 5점 척도(①매우그렇다 ↔ ⑤전혀 그렇지 않다)로 측정했다. 그러나 본 연구의 원활한 해석을 위해 팬데믹 인식과 대응 모두를 ‘역코딩’하여 팬데믹 인식은 점수가 높을수록 COVID-19에 대한 염려가 강한 것을 의미하고, 팬데믹 대응은 점수가 높을수록 방역수칙을 준수하고 있음을 의미한다.

본 연구에서는 선행연구(박지연 외, 2015; 정현·전희정, 2019)에서 신체활동을 측정한 방법을 토대로 변수를 구성했다. 특히, 독립 및 종속변수와의 호환을 고려하여 0~2점까지의 범주형을 기준으로 개인의 신체활동을 측정했으며, 연구 자료의 설문 문항을 토대로 개인의 각 신체활동의 점수를 합하여 해당하는 범주에 맞게 그룹을 분류했다. 각 범주에 해당하는 기준은 아래와 같다.

구체적으로 성별과 결혼 유무, 경제활동 유무, 거주 지역, 주택 유형은 더미변수로 설정하였다. 거주 지역과주택 유형은 수도권이나 아파트의 경우, 인구밀집도가 높아 COVID-19 취약성에 편차가 있을 것으로 예상했다. 나이와 가구소득, 거주 인원은 연속형 척도이며, 교육 수준과 거주기간은 서열형 척도로 구성했다. 교육 수준의 경우, 1번 ‘초등학교 졸업 이하’, 2번은 ‘중학교 졸업’, 3번은 ‘고등학교 졸업’, 4번은 ‘전문대학교 졸업’, 5번 은 ‘4년제 대학교 졸업’, 6번은 ‘대학원 이상 졸업’으로 설정하였으며, 거주기간의 경우 5년 단위로, 1번 ‘5년 미만’부터 5번 ‘20년 이상’까지로 구성했다.

References

. (2020. 9. 18.). COVID-19 치명률 상위10개국 현황. https://medicine.snu.ac.kr/en/nac/selectNoticeDetail.do;jsessionid=D7F9A8F8B9F2C11BC5A16755D2F56985.

, & (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173. [PubMed]

, & (2008). Stigma in the time of influenza. The Journal of Infectious Diseases, 197, 34-37. [PubMed]

, , , & (2005). Obesity and cardiovascular risk factors in younger breast cancer survivors. Breast Cancer Research and Treatment, 93, 13-23. [PubMed]

, , & (2009). Collective efficacy, group potency, and group performance. Journal of Applied Psychology, 94(3), 814-828. [PubMed]

Appendices

부록

부표 1

탐색적 요인분석 및 신뢰도 분석

| 구분 | 요인적재량 | Cronbach’s α | ||

|---|---|---|---|---|

| 종속변수 | 요인1 | 신뢰 | .861 | .643*** |

| 호혜적 규범 | .854 | |||

| 독립변수 | 요인2 | 염려1 | .834 | |

| 염려2 | .860 | .780*** | ||

| 염려3 | .802 | |||

| 요인3 | 방역수칙 준수1 | .900 | .687*** | |

| 방역수칙 준수2 | .908 | |||

| 방역수칙 준수3 | .633 | |||

| 매개변수 | 요인4 | 단일 문항 |

부표 2

구조방정식 모형적합도

| 적합도지수 | 절대적합지수 | 간명적합지수 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| CMIN | df | p-value | CMIN/df | RMSEA | |

| 값 | 11846 | 73 | .000 | 162.274 | 0.032 |

| 기준 | < 0.05 | < 5 | ≦0.08 | ||

| 적합도지수 | 증분적합지수 | ||||

| NFI | RFI | IFI | TLI | CFI | |

| 값 | 0.983 | 0.960 | 0.983 | 0.960 | 0.983 |

| 기준 | ≧ 0.8 | ≧ 0.8 | ≧ 0.8 | ≧ 0.8 | ≧ 0.8 |

부표 3

통제변수 투입 결과

| 구분 | Estimate | S.E. | ||

|---|---|---|---|---|

| 팬데믹 인식(염려) | 인구통계학적 특성 | 성별(남) | -.225*** | .005 |

| 나이 | .002*** | .000 | ||

| 결혼 유무(유) | .144*** | .005 | ||

| 교육 수준 | -.055*** | .002 | ||

| 경제활동 유무(유) | .079*** | .005 | ||

| 가구소득 | .000*** | .000 | ||

| 거주 인원 | .015*** | .002 | ||

| 거주기간 | .009*** | .002 | ||

| 거주 지역(수도권) | -.122*** | .005 | ||

| 주택 유형(아파트) | -.022*** | .005 | ||

| 팬데믹 대응(방역수칙) | 인구통계학적 특성 | 성별(남) | -.027*** | .001 |

| 나이 | .000*** | .006 | ||

| 결혼 유무(유) | .019*** | .002 | ||

| 교육 수준 | .010*** | .001 | ||

| 경제활동 유무(유) | -.001 | .002 | ||

| 가구소득 | .000 | .000 | ||

| 거주 인원 | -.001 | .001 | ||

| 거주기간 | -.003*** | .000 | ||

| 거주 지역(수도권) | .026*** | .001 | ||

| 주택 유형(아파트) | .022*** | .001 | ||

| 신체활동 | 인구통계학적 특성 | 성별(남) | .096*** | .002 |

| 나이 | -.002*** | .000 | ||

| 결혼 유무(유) | .023*** | .003 | ||

| 교육 수준 | -.006*** | .001 | ||

| 경제활동 유무(유) | .070*** | .002 | ||

| 가구소득 | .000*** | .001 | ||

| 거주 인원 | -.003*** | .000 | ||

| 거주기간 | .004*** | .001 | ||

| 거주 지역(수도권) | -.004 | .002 | ||

| 주택 유형(아파트) | -.017*** | .002 | ||

| 사회적 자본 | 인구통계학적 특성 | 성별(남) | .008*** | .001 |

| 나이 | .002*** | .000 | ||

| 결혼 유무(유) | .031*** | .001 | ||

| 교육 수준 | -.010*** | .000 | ||

| 경제활동 유무(유) | .018*** | .001 | ||

| 가구소득 | .000 | .000 | ||

| 거주 인원 | .005*** | .001 | ||

| 거주기간 | .017*** | .000 | ||

| 거주 지역(수도권) | -.062*** | .001 | ||

| 주택 유형(아파트) | -.084*** | .001 | ||

- 투고일Submission Date

- 2024-03-14

- 수정일Revised Date

- 2024-06-07

- 게재확정일Accepted Date

- 2024-06-11

- 1196Download

- 4361Viewed