지난호

ISSN : 1226-072X

ISSN : 1226-072X

토픽모델링과 의미연결망을 이용한 국내 언론의 마약 보도 주제와 경향 분석

Topic Modeling and Semantic Network Analysis of Themes and Trends of News Reports on Drugs in South Korea

Paek, Hye-Jin1; Jung, Yumi2*

보건사회연구, Vol.44, No.2, pp.360-380, 2024

https://doi.org/10.15709/hswr.2024.44.2.360

알기 쉬운 요약

- 이 연구는 왜 했을까?

- 최근 마약이 심각한 사회 문제로 대두되는 가운데, 언론 기사를 통해 사회적으로 형성되어 온 마약에 대한 의제를 살펴보기 위해 14년에 걸친 마약 관련 신문기사를 분석하였다.

- 새롭게 밝혀진 내용은?

- 마약 관련 보도는 연예인이 연루된 마약 사건이 발생할 때마다 기사 수가 증가하는 패턴을 보였다. 불법 마약과 관련해서는 ‘경찰’, ‘검찰’ 등 범죄 및 수사와 관련된 이슈가 많이 나타났으며, 향정신성의약품의 경우는 프로포폴과 같은 특정 의약품이 연예인들의 사건과 연관되어 나타나는 경향이 있었다. 대마의 경우는 범죄와 관련된 주제 외에도 대마 산업, 합법화 이슈 등이 나타나 마약 유형별로 나타나는 의제에 차이가 있었다. 전반적으로 예방, 치료 등 마약 문제 해결을 위한 의제는 언론에서 충분히 다루어지지 않고 있었다.

- 앞으로 무엇을 해야 하나?

- 언론은 연예인 중심의 마약 사건을 주로 보도하는 것을 넘어서 마약 관련 제도 및 예방의 문제까지 폭넓은 이슈를 다룰 필요가 있으며 정부에서도 마약을 통제하기 위한 정책을 넘어 예방, 관리 및 치료를 포괄하는 정책을 마련할 필요가 있다.

Abstract

Taking into account the news media’s agenda-setting and framing functions, this study examined the prevalent themes and topical focus of Korean news reports about drug-related issues. Using big data analysis techniques such as topic modeling and semantic network analysis, we reviewed a total of 124,969 articles provided by 49 media outlets from 2010 to the present. These articles included 43,524 on illegal drugs, 58,146 on psychotropic pharmaceuticals, and 23,050 on marijuana. Topic modeling results show that over the past 14 years, coverage of drug-related issues has tended to increase with each occurrence of a drug scandal involving celebrities. Different topics were extracted across types of drugs: international problems concerning illegal drugs, drug abuse, treatment and prevention for psychotropic pharmaceuticals, and legalization and industry for marijuana. Notably, semantic network analysis indicates that, even in news stories about psychotropic pharmaceuticals, keywords such as 'treatment' and 'hospital' had low centrality and relational significance. Such a trend suggests that news stories lack adequate discussion of addiction and treatment. Based on our findings, we argue that media coverage should shift from anecdotal frames, which focus mainly on individual drug incidents involving celebrities, to more comprehensive thematic frames that provide accurate information about drug use and address the systemic and preventive dimensions of drug-related issues. Furthermore, we propose that the government should devote efforts not only to supply-control policies that target and criminalize the illegal drug trade but also to demand-control policies that facilitate drug use prevention, management, and treatment.

초록

본 연구는 언론의 의제 설정과 프레이밍 기능을 고려하여 국내 언론이 마약류 유형 (불법 마약, 향정신성의약품, 대마)에 따라 어떤 경향으로 보도해 왔는지 살펴보았다. 빅카인즈를 통해 2010년부터 49개의 언론사에서 보도된 신문기사(불법 마약 43,524개, 향정신성의약품 58,146개, 대마 22,242개)를 수집하여 토픽 모델링과 의미연결망 분석을 활용하여 검토하였다. 연구 결과, 언론 보도는 연예인이 연루된 마약 사건이 발생할 때마다 그 수가 증가하는 패턴을 보였고 마약류별로 추출된 토픽도 차이를 보였다. 또한, ‘치료’, ‘병원’ 등의 단어는 연결 중심성이 낮아 중독 및 치료에 대한 논의가 부족함을 알 수 있었다. 본 연구는 언론이 연예인 중심의 마약 사건을 주로 보도하는 일화적 프레임보다는 제도와 예방의 문제까지 다루는 주제적 프레임으로 접근할 필요가 있으며, 정부는 공급 통제 중심의 정책을 넘어 예방, 관리, 치료를 포괄하는 수요 통제 정책에도 집중해야 함을 제안하였다.

Ⅰ. 서론

최근 들어 우리 사회에서 마약이 심각한 사회적 이슈로 떠오르고 있다. 세계보건기구(WHO)는 ‘마약’을 의존성(약물 사용의 욕구가 강제에 이를 정도로 강함), 내성(사용 약물의 양이 증가하는 경향), 금단 증상(사용하다가 중단 시 온몸에 견디기 어려운 증상이 나타나는 경향)을 포함하며 개인은 물론 사회에도 해를 끼치는 약물로 정의하고 있다(WHO, 1993). 2019년 가수 빅뱅의 단원이 운영하던 클럽 버닝썬에서 발생한 마약과 연루된 사건이 언론의 주목을 받으며 마약은 사회적 이슈로 급부상했다. 이후 방송인, 가수, 배우 등 사회 유명인들이 연달아 마약에 연루 되면서 언론이 주목했고, 이에 따라 마약에 대한 사회적 경각심이 높아졌다. 2023년에는 마약 거래상들이 강남 학원가에서 학생들에게 무료로 마약 음료를 나누어줬다는 사실이 알려져 충격을 주기도 했다. 이로 인해 마약이 일부 연예인이나 환락가에서만 거래되고 사용되는 것이 아니라, 학교 근처 등 사회 곳곳에 퍼져있다는 점을 일반인들이 인식하는 계기가 되었다. 실제로 2022년에 실시된 마약 인식조사에 따르면, 응답자 중 76%가 한국 사회의 마약류 문제를 심각하다고 인식했으며, 79%는 우리나라가 더 이상 마약 청정국이 아니라고 답했다. 또한, 80%는 마음만 먹으면 마약류를 구입할 수 있다고 응답했다(김지혜, 정종현, 2023).

마약에 대한 일반인의 인식은 다양한 경험으로 형성된다. 특히 언론은 일반인들에게 다양한 사회보건 이슈와 정보를 제공하는 주요 채널이다(백혜진, 이혜규, 2013). 특히 마약처럼 주위에서 쉽게 관찰하거나 경험하기 어려운 이슈일수록 더욱 그렇다. 언론은 연예인들이 어떠한 경로로 마약에 접근하고 어떤 마약을 했는지, 강남 학원가에서 학생들에게 나누어 준 음료의 성분은 무엇인지에 대한 정보를 상세히 제공한다. 이렇듯 언론은 어떠한 이슈를 보도하여 사회적인 의제로 부각시키고(의제 설정 기능; McCombs & Shaw, 1972), 그 이슈의 특정 측면을 강조함으로써 일반인들의 인식과 태도에 영향을 미치기도 한다(프레이밍 효과; 이준웅, 2001; Semetko & Valkenburg, 2000). 이 때문에 사회적으로 중요한 이슈가 등장할 때마다 언론의 보도 경향을 살펴보는 것은 중요한 연구 과제가 되었다(예: 김나연, 정민수, 2022; 백혜진 외, 2017; 유현재, 송지은, 2012; 함승경 외, 2021; 황애리, 나은영, 2018). 이러한 선행연구들은 다양한 사회 보건 이슈를 주제로 언론이 어떠한 프레임으로 보도했고 어떠한 키워드가 등장하였으며, 이슈의 주기에 따라 보도의 양과 방향이 어떻게 바뀌었는지 등을 살폈다. 본 연구의 목적은 언론의 의제 설정과 프레이밍 기능에 대한 이론적 논의와 선행연구를 바탕으로 언론이 마약을 어떻게 보도해 왔는지, 일반인의 인식에 영향을 줄 수 있는 어떠한 사회적 키워드가 생성되었는지를 살펴보는 것이다. 특히 마약이 헤로인, 필로폰 등 불법 마약부터 펜타닐, 프로포폴과 같은 의료용 마약(향정신성의약품), 일부 국가에서는 합법화하는 추세지만 우리나라에서는 여전히 불법인 대마(초) 등 여러 종류와 특성의 마약이 공존함을 고려하여 마약류의 유형에 따라 언론이 어떤 주제로 다루었는지도 살펴보고자 한다. 마약에 대한 전반적인 보도 경향을 파악하는 데 있어 앞에서 언급한 선행연구들은 전통적인 양적 내용 분석 방법을 적용하였으나, 방대한 기사자료를 분석하는 데 한계가 있었다. 이에 대한 대안으로 본 연구는 2010년 1월부터 2023년 12월까지 총 14년간의 방대한 기사자료를 빅데이터 분석 방법을 활용하여 분석함으로써 우리 사회에서 형성된 마약에 대한 사회적 의제를 파악하고자 하였다.

Ⅱ. 문헌 연구

1. 사회적 이슈로서의 마약과 마약류 대응 정책

대검찰청이 발간하는 2022년 마약류 범죄백서에 따르면 마약(narcotics)이란 중추신경계에 작용하면서 오용하거나 남용할 경우 인체에 심각한 위해가 있다고 인정되는 약물을 말한다. 일반적으로 마약ㆍ향정신성의약품ㆍ대마를 구분하지 않고 마약이라고 하는데, 더 정확한 용어는 ‘마약류’이다. 같은 보고서에 의하면 2022년 전체 마약류 사범은 총 18,395명으로 전년 대비(16,153명) 13.9% 증가하였다. 또한 식품의약품안전처에서는 2020년부터 2022년 3년에 걸쳐 전국 34개 하수처리장을 대상으로 역학조사를 실시했는데, 모든 하수처리장에서 코카인이 검출되어 전국 곳곳에 마약이 퍼져있음을 확인한 바 있다(채혜선, 2023). 대규모로 마약류 관련 실태조사가 부재한 상황에서 KBS 탐사보도부는 2023년 19~69세 이상 성인 5천 명을 대상으로 마약 사용 실태를 조사했는데, 응답자의 3.2%가 평생 단 한 번이라도 의사의 적절한 처방 없이 치료 목적 이외의 용도로 마약을 사용한 적이 있다고 응답했고, 10.4%는 가족이나 친척 또는 주변의 지인이 마약을 경험했다고 듣거나 본 적이 있다고 답했다. 이는 2004년 정부가 UN 마약범죄사무소에 제출한 공식 유병률 0.68%(전체 마약류 단순 합산 수치)와 비교해도 약 5배에 달하는 수치다(탐사K, 2023. 6. 17.). 또한 두 번 이상 마약을 해봤다는 응답자 중에서, 65.3%가 병의원을 통해, 22.5%가 친구 연인을 통해, 6%가 SNS를 통해 구입했다고 답했다. 무엇보다 2023년에는 마약 거래상들이 강남 학원가에서 학생들에게 무료로 마약 음료를 나누어 준 사건이 언론에서 매우 비중 있게 보도되어 사회적 우려가 커졌다. 이는 우리 사회에 청소년들까지도 마약류 및 관련 범죄에 심각하게 노출되었다는 것을 의미한다(이성원, 2021). 이에 정부는 ‘마약과의 전쟁’을 선포하고 범정부 차원에서 마약류 관리 종합대책을 마련하는 한편, 식품의약품안전처와 검찰청 등 마약 관련 담당 기관은 물론, 외교, 국방, 보건, 검찰, 경찰, 관세청, 국방, 법무, 교육 등 범부처 마약류 대책협의회를 만들어 마약류의 유입 감시, 유통 단속, 처벌, 치료 및 재활, 교육, 홍보 등에 대책을 마련하고 있다(국무조정실, 2023). 정부의 마약 대응 정책은 크게 공급통제정책과 수요통제정책으로 나누어볼 수 있다(김우준, 2017). 공급통제 정책은 마약류의 불법 공급을 차단하기 위한 정책으로 주로 관세청, 경찰청, 대검찰청을 중심으로 한 단속을 통해 차단이 이루어진다. 불법 공급 차단에 앞서 관리에 대한 기준이 필요한데 식품의약품안전처에서는 마약류를 마약, 향정신성의약품, 대마로 분류하여 관리하고 있다. 한편 2024년 3월 현재, 관세청에서 관리하는 마약의 종류는 총 478종 정도인데 과거에 사용되지 않던 약물들의 오남용 사례가 확산되고, 약물들의 배합으로 새로운 신종 마약류들이 만들어지면서 임시마약류로 지정되는 약물들도 증가하고 있다(전대양, 2003). 마약류가 점차 확산되어 그 수가 많아지고 접근 경로가 다양해짐에 따라 수요통제정책은 더 중요해졌다. 수요통제정책은 대상 집단별 특성이나 집단별 약물 사용 실태 등을 파악하여 대상에 맞는 프로그램을 마련하는 정책이다. 마약류에 노출될 위험이 큰 청소년층을 대상으로 한 교육정책, 마약 중독자에 대한 재활프로그램, 단순 사용자들을 위한 오남용 교육 프로그램 등 대상에 따라 다양한 프로그램이 마련된다(김은경 외, 2005). 이러한 홍보 및 교육 프로그램은 사회 경제적 비용을 감소시킬 수 있다. 2015년 마약 예방 국제표준보고서에 따르면 마약류 오남용 예방에 사용한 1달러는 향후 보건·사회적 범죄 비용에 10달러를 절감할 수 있다(박성수, 2022). 이렇게 사회 경제적 비용을 절감하기 위해서는 무엇보다도 대상 집단의 지식이나 태도 및 행동 변화가 이루어져야 한다(손애리 외, 2023). 박근정 외(2023)는 최근 청소년, 여성 및 외국인들의 마약류 범죄가 증가하는 점을 짚으며 공중보건 모델에 따라 마약류 범죄를 예방하기 위해서 1차 예방으로 국민 인식 제고를 위한 교육 및 홍보를 강화하고, 2차적으로 법적으로 단속과 처벌 수위를 높이며, 마지막으로 치료 및 재활교육을 활성화할 것을 제안하였다. 하지만 대부분의 마약류와 관련된 1차적 홍보 및 예방프로그램은 그 목적이 마약류에 대한 경각심을 높이는 것에 집중되어 있다는 한계도 지적되었다(박은자, 이정아, 2015).

문제는 일반인들이 마약에 대해서는 막연하게 부정적이고 그 위험성을 지각하고 있지만, 마약이 정확히 무엇인지에 대한 지식수준은 낮다는 점이다. 2020년 진행된 마약류 심각성에 대한 국민 인식도 조사 결과보고서를 살펴보면 마약류의 심각성에 대한 인식이 2017년 65.3%에서 2020년 73%로 높아졌다(김우준, 2017). 또한 2022년 한국리서치가 실시한 마약 인식조사에서는 76%의 응답자가 한국 사회의 마약 문제가 심각하다고 응답해 마약에 대한 경각심이 계속 높아지는 상황이다. 그러나 높은 경각심과는 다르게 49%의 응답자가 한두 가지 마약류의 이름을 들어본 정도로만 알고 있다고 응답했으며 27%는 마약류에 대해 전혀 모른다고 답하였다(김지혜, 정종현, 2023). 이는 대중들의 마약류에 대한 지식수준이 경각심에 비해 낮고 그만큼 약물을 잘못 사용하거나 예기치 않은 위험에 노출될 가능성도 크다는 것을 의미한다. 따라서 마약류에 대한 올바른 교육과 함께 마약류에 대한 정보 대부분을 평상시에 접할 수 있는 언론의 역할이 중요해진다.

2. 언론의 기능: 의제 설정과 프레임

미디어의 주요한 기능 중의 하나는 환경을 감시하는 역할이다. 보건과 사회적 관점에서 다른 나라에서 어떤 전염병이 돌고 있고, 어떤 보건 위험 이슈가 새롭게 등장했는지 등 일반인이 직접 주위에서 관찰하고 경험할 수 없는 정보를 제공한다(백혜진, 이혜규, 2013). 이 때문에, 신종 감염병을 비롯한 여러 보건 사회 이슈가 등장할 때마다 언론에서 그 이슈를 어떻게 다루었고, 어느 측면을 보도했는지를 분석하는 연구는 다수 진행되었다. 예를 들어 코로나19 상황 에서는 코로나19의 이슈 주기에 따라 언론에서 어떤 주제들이 논의되었는지를 분석하였고(함승경 외, 2021), 2020년 의사 파업 당시에는 보도 양상과 언론의 프레임을 분석하였으며(김나연, 정민수, 2022), 그 밖에 자살(유현재, 송지은, 2012; 이하나, 안순태, 2013)이나 정신건강(백혜진 외, 2017; 황애리, 나은영, 2018) 등 다양한 보건 및 사회 이슈에 대한 언론 보도 분석이 진행되었다. 이러한 연구들은 언론이 어떠한 이슈를 집중적으로 보도하면서 사회적 의제를 형성하고, 그러한 보도를 접하면서 일반인들은 그 이슈를 중요한 사회적 이슈로 받아들인다는 의제 설정 이론 (Agenda setting theory; McCombs & Shaw, 1972)을 바탕으로 한다. 또한 언론이 강조하는 의제는 다양한 속성들로 구성되며, 이러한 속성들은 언론이 어떻게 보도하느냐에 따라 그 현저성이 달라질 수 있다(오다슬, 이신행, 2023). 이렇듯 이슈의 어떤 측면을 강조함으로써 그 이슈를 바라보는 사람들의 인식과 태도에 영향을 미치는 것을 미디어 프레이밍이라고 한다. 다시 말해 미디어 프레이밍은 미디어에서 어떤 이슈의 특정 측면을 부각하거나 배제함으로써 그 이슈를 어떻게 바라볼지에 대한 인식의 틀에 영향을 주는 과정이다(Poppe et al., 1999). 예를 들어 ‘비만’의 문제를 개인의 생활 방식과 개인의 건강 문제로 볼지, 사회환경의 구조적 문제나 사회가 함께 풀어가야 할 보건 문제로 볼지는 언론이 이 이슈를 어떻게 다루느냐에 따라 달라질 수 있다는 것이다(백혜진, 이혜규, 2013). 따라서 뉴스가 제시하는 프레임의 유형을 검토한 연구에서는 형식에 있어 개별적 사건을 강조하느냐 그 이슈의 핵심 주제를 체계적으로 다루느냐에 따라 일화적 프레임과 주제적 프레임(Iyengar, 1991)으로 나누기도 하고, 내용을 구별하여 갈등 프레임, 인간적 흥미 프레임, 경제 프레임, 도덕성 및 책임 귀인 프레임(Semetko & Valkenburg, 2000) 등으로 나누기도 했다. 또한 건강 보도의 뉴스 프레임에 대해서는 질병, 생활방식, 행동, 사회적 프레임 등으로 구분하기도 했다(Higgins et al., 2006). 이러한 프레임 유형을 바탕으로 국내의 연구에서도 흡연, 감염병, 자살, 정신질환 등 주제별로 조금씩 다른 프레임의 유형을 언론 보도 분석을 통해 밝히기도 했다(황애리, 나은영, 2018 참고). 이렇게 각기 다른 뉴스 프레임들은 사람들에게 다른 영향을 미친다고 알려져 있다. 이준웅(2001)은 사회 갈등을 야기하는 정책에 대한 뉴스 보도를 일화적 프레임으로 접한 수용자는 갈등의 원인과 책임을 개인의 관점으로 인식하는 한편, 주제적 프레임으로 접한 수용자는 정책의 원인과 결과, 정책의 성패에 대한 책임을 사회적인 관점에서 이해하는 경향이 있었다고 설명했다. 이러한 이론적 관점을 마약 이슈에 적용해 보자면, 사람들은 언론에서 비중 있게 다루는 마약 보도를 접하면서 마약이 사회적으로 중요한 이슈임을 인지하게 되고(의제 설정), 이러한 보도들이 강조하는 주제에 따라 다르게 인식할 것이다(프레이밍). 코로나19 뉴스를 일화적 프레임(개인 일탈로 인한 코로나19 감염 확산)과 주제 프레임(신규확진자 절반이 해외 유입)으로 각각 조작한 실험연구(최종혁, 소지연, 2021) 결과 일화적 프레임은 주제적 프레임에 비해 개인의 책임에 대한 인식과 분노를 유발해, 처벌 정책을 지지하는 것으로 나타났다. 한편, 마약 맥락에서 언론의 범죄 뉴스를 내용 분석한 미국 연구에서는 일화적 프레임은 마리화나 재배자를 비이성적, 비도덕적인 일탈자로 묘사하는 경향이 있어, 이러한 뉴스를 접한 사람들은 범죄의 원인과 책임을 개인에게 돌릴 수 있다는 함의를 제시하였다(Hallstone, 2000).

또한 노수진과 윤영민(2013)은 우울증에 대한 온라인 뉴스의 언론 보도 프레임을 분석하였는데, 언론 보도가 원인과 치료 방식을 제시하기보다는 개인적 문제에 집중하는 경우가 많아 이러한 보도를 접하는 일반인들에게 해당 질병에 대한 잘못된 인식을 심어줄 우려가 있다고 주장한 바 있다. 마약에 대한 언론 보도 프레임에 대한 학술적 연구는 아직까지 국내연구에서 드물지만, 언론인 스스로가 이러한 문제점을 지적한 바 있다. 예를 들어 KBS 탐사보도부는 지난 10년 동안의 주요 언론사 11곳의 마약 관련 기사 2만 6천718건을 분석했는데, 분석 대상 기사의 27%(n=7,224)가 유명인을 언급했고 그렇지 않은 마약 관련 기사의 경우는 개별적인 마약 사건 발생 기사였다고 보고했다(탐사K, 2023. 7. 13.). 이러한 기사들은 마약에 대한 경각심을 일으키는 반면, ‘마약은 이상한 사람이나 연예인과 재벌 등 특정 사회 인사들만 하는 것’이라는 왜곡된 인식을 심어줄 수 있음을 지적했다. 실제로 검찰청의 ‘마약류 범죄 백서’에 따르면 2022년 기준으로 마약 사범 중 예술·연예 분야 종사자 비율은 0.4%밖에 되지 않지만, 마약 사범의 다수는 무직(31.5%), 회사원(6.2%), 노동자(4.3%), 학생(3.0%) 순인데도 말이다(양성관, 2024). 한편, 마약 관련 기사들은 명칭, 가격, 효능, 구매 방법 등을 상세히 보도함으로써 오히려 모방 범죄를 불러일으킬 소지가 있기에 언론중재위원회에서는 제15조에 마약 및 약물 보도에 관한 시정 권고 사례를 지적해 두기도 하였다(언론중재위원회, 2022).

3. 언론의 의제 설정과 보도 프레임 분석 기법: 토픽 모델링과 의미연결망

의제 설정 이론과 보도 프레임은 언론의 의제와 그 의제의 현저성을 분석하여 공중의 인식이나 여론을 추론하는 이론적 기틀을 제공해왔다(오다슬, 이신행, 2023; Dixon et al., 2014). 이러한 이론적 틀을 적용해 뉴스 기사를 분석하는 방법으로 인간 코더가 내용 분석 방법을 적용해 양적으로 코딩하는 방법을 활용해 왔으나, 분석할 수 있는 규모에 한계가 있었다. 최근에는 빅데이터 분석 방법이 발달하면서 오랫동안 보도된 방대한 기사의 유형과 패턴을 보다 체계적으로 분석할 수 있게 되었다. 특히 기계학습을 활용한 토픽 모델링은 사람들의 주관이 개입되지 않고, 동화 방식으로 방대한 뉴스 자료에서 주요 주제를 확인할 수 있다는 장점이 있어 언론 의제와 그 속성을 분석하기 위한 분석 방법으로 활용되어 왔다(오다슬, 이신행, 2023). 예를 들어 20대 젠더 갈등에 대한 뉴스 의제 및 프레임을 분석한 연구(오다슬, 이신행, 2023), 마스크 5부제에 대한 온라인 뉴스 기사와 카페글을 분석하여 매스 미디어와 소셜 미디어의 의제의 차이점을 검토한 연구(이새미 외, 2020), 코로나19 이후 청소년의 마약 관련 이슈를 분석한 연구(김민선, 2023), 스마트 중독에 관한 미디어 보도의 의제를 검토한 연구(김형지 외, 2018) 등 다양한 주제와 맥락에서 토픽 모델링 기법이 활용되었다. 본 연구의 주제인 마약과 관련된 선행연구로서, 김민선 (2023)은 토픽 모델링 분석을 통해 총 283건의 신문 기사에서 관리 및 보호 기제 필요, 예방 교육 및 중독 치료 부족, 그리고 신종 마약 및 유통 경로 증가의 3가지 토픽을 추출하였다. 다만 빅데이터 분석기법을 적용했음에도, 분석 기간이 코로나 이후 2020년부터 2023년 2월까지로 짧았고 분석 대상인 기사가 283건으로 적어 다양한 토픽을 추출하기 어려운 부분이 있었다. 김형지 외(2018)는 2010년부터 2018년 3월까지 5,362건의 신문 기사를 수집하여 분석하였는데, 특히 스마트폰 중독 예방 및 해소를 위한 종합계획의 제1차(2010∼2012), 제2차(2013∼2015), 제3차(2016∼2018) 계획수립 기간으로 구분하여 언론 보도의 토픽 양상을 살펴보았다. 연구 결과, 제1차 기간 동안 비중이 높은 토픽은 중독 현상과 관련된 토픽이었으며, 2차 기간에는 중독 관리 및 예방과 관련된 토픽, 그리고 3차 기간에는 중독 연구 및 정책과 관련된 토픽의 비율이 높은 것으로 나타나, 정책의 변화와 함께 신문 기사의 주요 토픽도 조금씩 달라진 것을 확인할 수 있었다.

토픽 모델링 기법이 언론이 강조하는 의제에 대한 경향을 파악하는 데 유용하다면, 의미연결망 분석은 언론이 그러한 의제의 어떤 측면을 강조하는지 프레임을 파악하는 데 유용하다. 즉 의미연결망 분석은 사람들의 인지 과정에서 단어들이 군집을 이루는 경향에 주목하여, 단어 간의 관계를 공간에 표현함으로써 특정한 의미를 파악하고자 한다(이혜선 외, 2022; Doerfel & Barnett, 1999). 언론 보도는 특정 단어의 존재로 인해 프레임이 결정되고 (Entman, 1993), 특정 단어의 반복적인 출현은 전달하려는 정보를 부각하는 효과로 이어질 수도 있기 때문이다(이혜선 외, 2022; Jiang et al., 2016). 이러한 논리를 바탕으로 이혜선 외(2022)는 어린이의 스마트폰 이용을 어떤 단어로 재현했는지를 검토하기 위해 10여 년간 언론에서 보도된 8,053건의 기사를 의미연결망 방법으로 분석하였다. 10여 년을 시기별로 나누어서 비교하였는데, 1시기와 2시기에는 중독이라는 단어가, 제3시기에는 교육이라는 단어가 가장 많이 출현한 것으로 나타나 어린이의 스마트폰 이용에 대한 언론의 보도 프레임이 중독에서 교육으로 변화하고 있다고 주장하였다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 절차

본 연구는 빅카인즈에서 제공하는 신문 기사를 대상으로 마약, 향정신성의약품, 대마별로 검색어를 선정하여 기사를 수집하였다. 검색 기간은 2010년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 14년이며, 총 28개의 검색어를 이용하여 중복된 기사를 제외하고 총 123,912개의 기사를 수집하였다. 수집된 데이터는 제외어, 지정어 등을 사전에 추가하고 2음절 이상의 명사를 추출한 후 숫자와 기호 등 불용어는 제거하였다. 전처리 과정을 거친 후, 토픽 모델링을 통해 불법마약 7개, 향정신성의약품 10개, 대마 6개의 토픽을 추출하였고, 기사별로 가장 확률이 높게 나타나는 토픽을 할당하여 토픽별 특성을 살펴보았다. 그 후 의미연결망 분석을 진행하여 연결 중심성이 높은 단어들과 높은 상관관계를 가진 단어군 등을 살펴보았다.

2. 검색어 선정 및 자료 수집

분석 대상 언론매체는 빅카인즈에서 제공되는 전국일간지, 경제일간지, 지역일간지, 전문지 등 49개 언론사를 대상으로 하였다. 마약류와 관련된 키워드는 불법 마약, 향정신성의약품, 대마로 분류하여 사용하였다. 마약류의 한 종류인 마약의 경우 일반적으로 마약류를 총칭하는 의미로 쓰이기도 하고, 불법적 마약이 아닌 비유적인 표현(예: 마약 김밥)으로 사용되는 경우도 많아 마약과 관련 없는 기사들이 많이 수집되기 때문에 ‘불법’이 포함된 마약 기사로 한정하였다. 분류명 외에 약물명 또한 검색어에 포함시켰는데, 신문 기사에서는 마약, 향정신성의약 품처럼 마약류의 종류를 언급하는 경우도 있지만 펜타닐, 프로포폴과 같이 특정 약물만을 언급하여 기사를 작성하는 경우도 많기 때문이다. 마약류별로 약물과 관련된 검색키워드는 식약처에서 설명하는 마약 분류별 대표 약물들과 「마약류 관리에 관한 법률 시행령」의 별표를 참고로 마약류별 약물들을 검색어로 정리하였다. 또한 향정신성의약품의 경우에는 특정 약물을 직접적으로 언급하는 경우 외에도 오남용되는 약물의 종류를 언급하는 경우도 많아 수면제, 마취제 등 오남용하여 마약제처럼 사용되거나 불법으로 사용되는 경우를 수집하기 위하여 수면제+마약, 마취제+마약 등도 검색어에 포함시켰다. 정리된 검색어는 기사에서 검색한 후 데이터분석을 위한 충분한 기사 확보를 위하여 해당 기간 동안 신문 기사가 100건 이상 검색되는 경우만 선택하여 기사를 수집하였다. 수집에 사용된 검색어와 각 검색어별로 수집된 기사 수는 <표 1>과 같다.

표 1

신문기사 수집에 사용된 검색어 목록

| 마약류 | 검색어수 | 검색어 (검색된 기사수) | 기사 합계 |

|---|---|---|---|

| 불법 마약 | 10개 | 불법 마약 (19,186), 코카인 (8,858), 아편 (6,694), 양귀비 (6,917), 헤로인 (3,695), 펜타닐 (2,752), 페티딘 (133), 모르핀(2,251), 옥시코돈(364), 메타돈(102) | 합계: 50,952 중복 제외: 43,524 |

| 향정신성의 약품 | 16개 | 향정신성의약품(11,066), 필로폰(27,556), 진통제&마약(2,152), 졸피뎀(6,070), 야뱌(1,064), 암페타민(2,495), 식욕억제제&마약(483), 수면제&마약(1,506), 마취제&마약(1,519), 의료용마약(2,488), , 펜터민(377), 프로포폴(15,198), ADHD&마약(532), 케타민(657), 로라제팜(279),알프라졸람(377) | 합계: 77,868 중복제외: 58,146 |

| 대마 | 2개 | 대마(22,195), 칸나비놀(236) | 합계: 22,431 중복 제외: 22,242 |

| 마약류 신문 기사 수 총합 (중복 제외) | 123,912 | ||

검색어별로 수집한 기사들은 본문이 중복되는 경우를 제외하여 각 검색어별 기사수를 정리하였고, 분류별로 통합한 후 다시 한번 중복된 기사를 제외하여 분류별 기사 수를 정리하였다. 2010년 이후 수집하여 분석에 포함된 기사 수는 마약류별로 중복기사를 제외하고 불법 마약 기사가 43,524개, 향정신성의약품 기사가 58,146개, 대마 관련 기사는 22,242개이다. 비교적 많은 검색어가 포함되었음에도 불법 마약의 경우 중복되는 기사 수가 15% 정도였고 향정신성의약품은 25% 정도의 중복기사가 있었다.

3. 데이터 전처리

분석을 위해 빅카인즈에서 수집된 신문 기사 본문을 활용하였는데, 빅카인즈에서는 신문 기사의 본문 전체를 제공하지는 않지만, 전체 본문에서 단어를 토큰화하여 제공하고 있다. 빅카인즈에서 제공하는 토큰화된 단어의 묶음에서 특수기호와 숫자 등 기본적인 불용어만 제외하고 2음절 이상의 명사를 추출하여 분석에 사용하였다. 본 연구는 감정이나 의견이 아닌 토픽을 분석하는 것을 목적으로 하였기 때문에, 선행연구(이혜선 외, 2022; 김민선, 2023)를 참고하여 수식이나 상태를 주로 나타내는 형용사와 동사를 제외하고 명사만을 고려하여 핵심적인 내용을 파악하고자 하였다. 각각의 분석은 불법 마약, 향정신성의약품, 대마로 데이터를 분리하여 진행하였으며 데이터별 분석에 사용된 단어의 수는 불법 마약 8,655,544개, 향정신성의약품 8,335,331개, 대마 3,340,979개이다.

4. 분석 방법

가. 토픽 모델링

마약 유형에 따른 주제의 차이(연구 문제 1, 2)를 살펴보기 위해 토픽 모델링을 실시하였으며, 마약 유형에 따라 언급되는 단어의 빈도와 연결성(연구 문제 3)을 살펴보기 위해 의미연결망 분석을 실시하였다. 토픽 모델링은 방대한 양의 문서에서 숨겨진 의미구조를 발견하는데 유용한 기법으로 문서의 주요 주제를 파악하는데 용이하다. 연구는 토픽 모델링을 위해 언어에 대한 통계적 모델인 ‘잠재적 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation, LDA) 모델을 이용하였다. LDA는 토픽 모델링을 구현하는 알고리즘 가운데 가장 많이 사용되고 있는 모델로 데이터를 전체 문서들의 집합인 ‘코퍼스(corpus)’, ‘문서(document)’, 문서를 이루는 ‘단어(word)’로 구분한다. 개별 문서들은 여러 개의 토픽들로 구성되어 있으며, 각 토픽들은 여러 단어의 집합으로 이루어진다고 가정한다. 이를 신문 기사에 적용해 보면 ‘코퍼스’는 수집한 신문 기사 전체, ‘문서’는 개별 신문 기사, ‘단어’는 신문 기사를 이루는 하나하나의 단어들을 의미한다. 결국 모든 문서들을 파악하여 그 안에서 k개의 토픽들을 찾아내기 위한 방법인데, 이를 위해서 각 문서와 그 안에 포함된 단어들의 관계를 파악해서 전체 문서를 구성하는 토픽들을 확률적으로 찾아내게 된다(Blei et al., 2003). 본 연구에서는 FindTopicsNumber함수를 이용하여 CaoJuan2009, Griffiths2004 등의 지수값을 종합적으로 고려하여 적정 토픽 수를 결정하였다.

나. 의미연결망 분석

신문 기사와 같은 비정형 텍스트 데이터에서 의미연결망 분석(Semantic Network Analysis)은 텍스트 내에서 단어 간의 관계를 탐색하고 시각화하는 방법으로 텍스트 내의 중요한 키워드 간의 관계를 밝히는 데 유용하다(김영우, 2021). 의미연결망 분석은 단어의 발생 빈도뿐 아니라, 다른 단어와의 관계를 분석할 수 있기 때문에 함께 등장하는 빈도가 높은 단어 그룹이나, 다른 단어와 연관성이 높은 단어들을 살펴보기에 유용하다. 본 연구에서는 다른 단어들과 동시에 등장하는 빈도가 높은 동시 출현(co-occurrence) 정도와 파이계수를 이용한 그래프 등을 이용하였다. 동시 출현 빈도는 여러 단어와 자주 함께 사용된 단어 쌍을 중심으로 나타나기 때문에 중심이 되는 키워드를 파악할 수 있으며 파이계수를 이용한 그래프는 다른 단어에 비해 상대적으로 자주 같이 등장하는 관련성이 큰 단어를 중심으로 그래프가 형성되어 관련 있는 단어들을 좀 더 명확하게 확인할 수 있다.

Ⅳ. 분석 결과

1. 기사 건수 추이

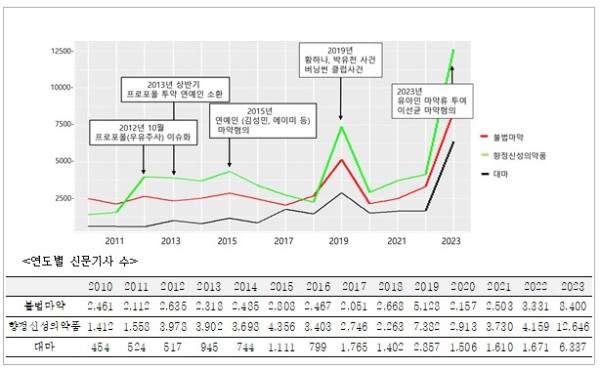

마약류에 대한 언론 보도가 지난 14년 동안 보도량과 주제에 있어 어떠한 경향을 보이고 있는지(연구 문제 1)를 살펴보기 위해 연도별로 마약류 분류별 신문 기사의 추이를 살펴보았다. 마약류 기사를 불법 마약, 향정신성의약품, 대마 등 3가지로 분류하여 살펴본 양상은 [그림 1]과 같다. 향정신성의약품은 2011년부터 기사 수가 증가하기 시작하였고, 불법 마약과 대마는 비교적 유사한 기사 수를 유지하다가 2019년에 전체적으로 기사 수가 증가한 것을 볼 수 있다. 그리고 2020년 이후 감소하다가 2023년에 기사 수가 급등한 패턴을 보이고 있다. 기사가 급등한 시기의 주요 이슈를 살펴보기 위해 수집된 데이터를 연도별로 나누어 기사가 급등한 시기의 이슈를 살펴본 결과 2012년 말부터 2013년에는 일명 우유 주사라고 불리는 프로포폴이 이슈화되고 이를 투약한 연예인 리스트가 공개 되면서 사회적으로 큰 파장을 일으켰으며, 이후에도 연예인과 정치인 자녀들의 마약류 관련 혐의가 지속적으로 이슈화되었음을 확인할 수 있었다. 2019년에는 버닝썬 클럽 사건이 터지면서 이와 연관되어 남양유업 손녀인 황하나와 가수 박유천의 먀약 혐의에 대한 기사가 급증하였으며 2023년에는 배우 유아인과 이선균의 마약 혐의 관련 이슈가 나오면서 관련 기사가 급증하게 되었다. 이와 같이 마약류 관련 뉴스의 추이를 살펴보면 신문 기사가 급증하는 시기는 정책적인 뉴스보다는 연예인의 마약 혐의 관련 이슈가 불거진 시기임을 알 수 있다. 대마 관련 기사가 상대적으로 증가한 2017년도에는 유명인 대마 흡연 혐의, 대마 산업 등과 같은 이슈가 나타났으며 불법 마약 기사가 상대적으로 증가한 2018년도에는 경찰의 마약 거래 적발, 해외 마약 문제 등과 같은 이슈가 주로 나타났다.

2. 마약류 유형별 토픽 모델링

연구 문제 2와 관련하여 뉴스 보도는 마약류 유형(불법 마약, 의료용 마약, 대마)에 따라 주제나 초점의 차이가 있는가를 살펴보기 위해 마약류별로 토픽 모델링을 실시하였다.

가. 불법 마약

<표 2>에서는 불법 마약과 관련된 기사를 LDA 분석으로 추출하여 나온 7개의 토픽과 각 토픽에 대응하는 주요 단어를 상위 10개씩 정리하여 제시하였다. 7개의 토픽은 ’세관 관리’, ‘국제 마약 일반’, ‘사건인/마약 관련 작품’, ‘마약 검찰 수사’, ‘마약 경제’, ‘미국과 멕시코 마약 문제’, ‘경찰의 마약 단속과 적발’ 등으로 각 토픽을 정리하였다. 토픽명은 해당 토픽의 비중이 높은 뉴스 기사를 직접 읽고 내용을 참고하여 주제를 잘 드러내는 단어를 조합하여 결정하였다. 각 토픽들이 얼마나 높은 빈도로 기사에 등장하는지 살펴보기 위해 각 문서(신문 기사)에 대해 각각의 토픽이 나타날 확률을 구하고 가장 높은 확률로 나타나는 토픽을 해당 기사에 대한 토픽으로 선택하여 신문 기사의 수를 살펴보았다. 이는 하나의 신문 기사에 다수의 토픽이 추출될 수 있지만 확률적으로 가장 높게 나타나는 토픽을 해당 기사의 토픽으로 추정한 것이다. 토픽별 기사 수는 비교적 고른 분포를 보였지만 ‘경찰의 마약 단속과 적발’과 관련된 기사수가 9,269개로 가장 많았고, ‘마약 검찰 수사’에 관한 기사도 7,185개로 많은 수를 보였다. 전반적으로 불법 마약에 관한 기사는 경찰의 단속과 검찰 수사에 대한 기사가 많았으며 펜타닐을 중심으로 한 ‘미국과 멕시코의 마약 문제’ 기사도 많이 나타났다.

표 2

불법 마약 토픽 모델링 결과

| [토픽 1] 세관 관리 | [토픽 2] 국제 마약 일반 | [토픽 3] 사건인/마약 관련 작품 | [토픽 4] 마약 검찰 수사 | [토픽 5] 마약 경제 | [토픽 6] 미국과 멕시코의 마약 문제 | [토픽 7] 경찰의 마약 단속과 적발 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 |

| 관세 | 중국 | 사람 | 경찰 | 미국 | 마약 | 마약 |

| 안전 | 세계 | 영화 | 마약 | 중국 | 미국 | 경찰 |

| 관리 | 일본 | 작품 | 혐의 | 대통령 | 중독 | 범죄 |

| 세관 | 전쟁 | 양귀비 | 수사 | 정부 | 약물 | 불법 |

| 마약 | 미국 | 생각 | 투약 | 경제 | 펜타닐 | 단속 |

| 건강 | 역사 | 사랑 | 검찰 | 북한 | 멕시코 | 적발 |

| 지원 | 영국 | 자신 | 조사 | 거래 | 코카인 | 수사 |

| 의약품 | 홍콩 | 이야기 | 사건 | 기업 | 치료 | 사범 |

| 지역 | 사회 | 시작 | 검사 | 시장 | 환자 | 판매 |

| 제품 | 한국 | 작가 | 부장 | 게임 | 사용 | 필로폰 |

| 의료 | 국가 | 감독 | 형사 | 트럼프 | 현지 | 양귀비 |

| 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) |

| 4,009 | 4,068 | 6,958 | 7,185 | 5,193 | 6,842 | 9,269 |

불법 마약 기사가 증가했던 2019년과 2023년, 그리고 감소했던 2018년과 2020년에 어떤 토픽이 주로 등장했는지를 살펴보기 위해서 각 문서에서 가장 높은 확률로 나타나는 토픽을 연도별로 구분하여 분포를 살펴보았다. 2019년에는 ‘마약 검찰 수사’와 관련된 토픽이 강세를 이루었는데, 이 시기에 주로 언급된 검찰 수사 사건은 버닝썬, 승리 등과 관련된 사건이었다. 기사가 급등한 2022년부터 2023년도에도 ‘마약 검찰 수사’와 ‘경찰의 마약 단속과 적발’에 대한 토픽이 많았는데 이 시기에 주로 등장한 뉴스는 배우 유아인, 이선균 등과 관련된 내용이다. 기사 수가 상대적으로 감소했던 2018년도와 2020년도에는 특정 토픽이 강세를 이루기보다는 여러 토픽들이 골고루 분포되어 있었다. 이는 불법 마약 관련 신문 기사의 경우 기사 수가 급등한 2019년과 2023년에는 사건 사고, 특히 유명인을 대상으로 한 사건이 발생하여 이와 관련된 기사가 급증했다는 것을 추론할 수 있다.

나. 향정신성의약품

향정신성의약품과 관련된 기사의 토픽은 10개로 각 토픽에 대응하는 10개의 단어와 함께 <표 3>에 정리하였다. 토픽명은 ‘정치인 의혹 수사’, ‘마약과 국제시장’, ‘의약품 오남용’, ‘필로폰 유통조직 검거’, ‘검찰 수사와 형사 집행’, ‘연예인 의약품 투약’, ‘박유천 황하나 필로폰 사건’, ‘의약품 중독과 치료’, ‘경찰조사와 구속’, ‘고유정 사건’ 등으로 명명하였다. 불법 마약과는 달리 고유정, 황하나 등 특정 인물이 주요 키워드로 등장하여 개별 토픽을 형성하고 있으며 동시에 특정 약물도 해당 토픽의 주요 키워드로 추출되었다. 의약품 오남용 및 중독 치료에 관한 토픽도 추출되어 불법 마약과는 달리 향정신성의약품의 경우 의약품 사용에 대한 우려와 치료에 대한 이슈가 언급되는 것을 확인할 수 있다. 범죄 수사 및 검거, 집행 등과 관련된 토픽은 주요 키워드들이 비교적 높은 베타값을 보여주고 있어 주요 키워드들이 해당 토픽을 잘 대표하고 있음을 알 수 있다.

표 3

향정신성의약품 토픽 모델링 결과

| [토픽 1] 정치인 의혹 수사 | [토픽 2] 마약과 국제시장 | [토픽 3] 의약품 오남용 | [토픽 4] 필로폰 유통 조직 검거 | [토픽 5] 검찰수사와 형사집행 | [토픽 6] 연예인 의약품 투약 | 토픽 7] 박유천 황하나 필로폰 혐의 | [토픽 8] 의약품 중독과 치료 | [토픽 9] 경찰조사와 구속 | [토픽 10] 고유정 사건 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 |

| 수사 | 미국 | 프로포폴 | 마약 | 혐의 | 에이미 | 마약 | 마약 | 경찰 | 고유정 |

| 대통령 | 세계 | 병원 | 필로폰 | 선고 | 방송 | 혐의 | 사용 | 마약 | 살해 |

| 검찰 | 중국 | 의사 | 경찰 | 징역 | 박봄 | 투약 | 중독 | 혐의 | 사건 |

| 사건 | 시장 | 처방 | 판매 | 투약 | 졸피뎀 | 경찰 | 의약품 | 투약 | 남편 |

| 검사 | 한국 | 환자 | 검거 | 마약 | 휘성 | 박유천 | 관리 | 필로폰 | 범행 |

| 의혹 | 사람 | 투약 | 적발 | 재판 | 혐의 | 조사 | 치료 | 여성 | 피해자 |

| 부회장 | 북한 | 치료 | 유통 | 필로폰 | 투약 | 황하나 | 약물 | 조사 | 경찰 |

| 의원 | 기업 | 수술 | 범죄 | 집행 | 복용 | 필로폰 | 의료 | 서울 | 졸피뎀 |

| 대표 | 영화 | 의료 | 사범 | 검찰 | 프로포폴 | 수사 | 처방 | 남성 | 사망 |

| 프로포폴 | 사회 | 주사 | 투약 | 재판부 | 출국 | 구속 | 청소년 | 구속 | 검찰 |

| 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) | 기사 수(개) |

| 3,722 | 5,745 | 4,238 | 9,745 | 6,573 | 4,900 | 8,101 | 5,169 | 7,506 | 2,447 |

향정신성의약품의 토픽모델링 결과 불법 마약과는 다르게 특정 약물이 인물이나 사건과 관련되어 토픽의 주요 키워드로 등장하는 경우가 많아 주요 약물별로 어떤 토픽과 관련성이 높은지 추가적으로 살펴보았다. 졸피뎀, 필로폰, 암페타민, 야바, 진통제, 의료용 마약 등의 약물과 관련성이 높은 토픽을 살펴본 결과, 졸피뎀은 ‘고유정 사건’과 높은 관련이 있었고 필로폰은 ‘필로폰 유통 조직 검거’, ‘경찰조사와 구속’ 및 ‘황하나 박유천 사건’과 관련이 높았다. 암페타민은 ‘연예인 의약품 투약’과 높은 관련성을, 야바는 ‘경찰조사와 구속’과 높은 관련을 보였다. 진통제, 의료용 마약 등은 ‘의약품 중독 및 치료’와 관련을 보이는 반면, 수면제는 ‘고유정 사건’과 관련되어 많이 등장하였다.

다. 대마

<표 4>는 대마와 관련된 신문 기사를 분석한 결과로 나타난 6개의 토픽과 토픽별 대응하는 단어들을 나타내고 있다. 6개의 토픽은 ‘마약류 재배 및 판매단속’, ‘대마초 관련 형사 집행’, ‘의료용 대마 합법화’, ‘연예인 투약 혐의’, ‘대마 산업’, ‘기업인 관련 대마 혐의’ 등이다. ‘마약류 재배 및 판매단속’에서는 상위 10개 값에는 포함되지 않았지만, 필로폰과 함께 양귀비 등도 해당 토픽과 관련 있는 단어로 추출되어 대마의 재배 및 판매 문제를 다룰 때 다른 마약류의 재배 및 판매도 같이 다루어지는 경향이 있음을 알 수 있다. ‘대마초 관련 형사 집행’은 주로 법정 선고나 검찰 구형 등과 관련된 단어들이 많이 추출되었다. ‘연예인 투약 혐의’는 경찰, 혐의, 투약 등과 함께 연예인들의 이름도 주요 단어로 추출되었다. 다른 마약류와 유사하게 경찰 및 검찰 수사나 연예인 관련 토픽이 나타나긴 하지만 대마 산업 및 합법화 이슈와 같이 대마의 특수성이 잘 나타나는 토픽도 함께 추출되었다.

표 4

대마 토픽 모델링 결과

| [토픽 1] 마약류 재배 및 판매 단속 | [토픽 2] 대마초 관련 형사집행 | [토픽 3] 의료용 대마 합법화 | [토픽 4] 연예인 투약혐의 | [토픽 5] 대마산업 | [토픽 6] 기업인 관련 대마 혐의 |

|---|---|---|---|---|---|

| 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 | 주제어 |

| 마약 | 혐의 | 미국 | 경찰 | 산업 | 혐의 |

| 경찰 | 선고 | 대마초 | 마약 | 사업 | 마약 |

| 판매 | 마약 | 담배 | 혐의 | 기업 | 검찰 |

| 적발 | 징역 | 사용 | 투약 | 지역 | 구속 |

| 필로폰 | 흡연 | 성분 | 조사 | 지원 | 그룹 |

| 사범 | 대마초 | 정부 | 수사 | 투자 | 흡연 |

| 재배 | 유예 | 사람 | 유아인 | 생산 | 미국 |

| 범죄 | 집행 | 의료 | 서울 | 헴프 | 회장 |

| 검거 | 재판 | 한국 | 검사 | 특구 | 밀반입 |

| 단속 | 검찰 | 의약품 | 이선균 | 안동 | 투약 |

| 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) | 기사 수 (개) |

| 5,827 | 4,125 | 3,059 | 3,755 | 3,061 | 2,415 |

앞선 신문 기사 추이를 나타내는 그래프에서 대마 기사가 점진적으로 증가하기 시작한 2016년부터 연도별로 어떤 토픽들이 강세를 이루었는지 추가적으로 살펴본 결과 2023년도에는 ‘연예인 투약 혐의’의 비중이 높게 나타나고 있으며, 2019년도에는 ‘기업인 관련 대마 혐의’, 2017년에는 ‘대마초 관련 형사 집행’으로 특정 인물의 대마초 관련 사건이 이슈가 되었음을 추측해 볼 수 있었다. ‘의료용 대마 합법화’는 최근보다는 2020년 이전에 더 많이 이슈화되었으며 ‘대마 산업’은 2020년 이후 주로 나타났으며, ‘마약류 재배 및 판매단속’은 시기 구분없이 꾸준히 등장하는 토픽이었다.

3. 의미연결망 분석

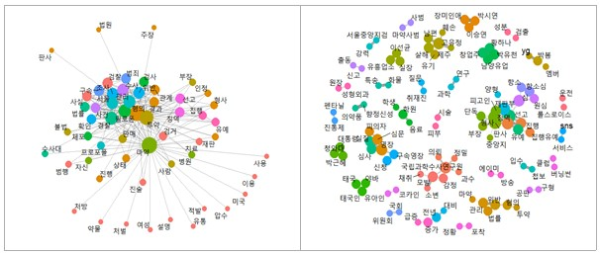

연구 문제 3과 관련하여 언론 보도는 마약류 유형에 따라 언급되는 단어의 빈도나 연결성에 차이가 있는지를 살펴보기 위해 동시 출현 빈도를 이용한 네트워크와 파이계수를 이용한 네트워크 그래프를 통해 주요 키워드 간의 관계를 살펴보았다. 동시 출현 네트워크(Co-occurrence network)는 한 단어와 다른 단어 즉, 한 노드와 다른 노드의 연관성을 단어끼리의 동시 출현 빈도를 바탕으로 형성하고 한 단어가 다른 단어들과 얼마나 밀접하게 연결되는지 보여주는 연결 중심성을 노드의 크기로 나타낼 수 있게 추가하였다. 또한 자주 함께 사용되는 정도를 커뮤니티로 나타내어 다른 색으로 표현하였다. 이를 통해 빈번하게 나타나는 단어들과 다른 단어와 연관성이 높은 주요 단어를 파악할 수 있다. 동시 출현 빈도는 기사 단위를 기준으로 하여 추출하였으며 불법 마약과 향정신성의약품은 동시 출현 빈도가 3,000회 이상인 단어를, 대마는 2,500회 이상인 단어를 추출하여 그래프를 나타내었다. 파이계수를 이용한 네트워크는 상대적으로 관련성이 큰 단어를 중심으로 형성한 네트워크이다. 파이계수는 두 단어가 함께 나타나는 경우와 개별적으로 사용되는 경우를 비교하여 나타낸 지표로, 모든 단어와 연관성이 높은 주요 단어보다는 다른 단어와는 자주 사용되지 않지만, 특정 단어와는 자주 사용되는 상대적으로 관련성이 높은 단어 쌍들을 살펴볼 수 있다. 단어의 관련성은 기사 단위를 기준으로 추출하였으며 상관관계가 0.4 이상인 단어 쌍을 추출하여 분석하였다.

가. 불법 마약

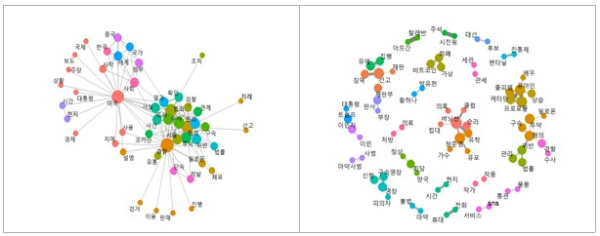

[그림 2]는 불법 마약의 동시 출현 네트워크와 파이계수 네트워크 그래프이다. 동시 출현 네트워크에서는 ‘불법 마약’이라는 키워드의 연결 중심성이 매우 높아 다른 키워드들의 특성을 파악하기 어려워 이를 제외하고 그래프를 생성하였다. 해당 그래프에서는 높은 빈도로 다른 단어들과 함께 나타나는 단어들을 확인할 수 있는데, ‘경찰’을 중심으로 ‘범죄’, ‘수사’, ‘투약’ 등의 키워드들이 연결 중심성이 높게 나타났다. 동시에 ‘미국’도 높은 연결 중심성을 보였는데 국제사회와 관련된 키워드들도 주요하게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 반면 파이계수를 이용한 네트워크에서는 ‘버닝썬’, ‘승리’, ‘클럽’ 등이 높은 연관성을 보이며 하나의 네트워크로 묶여있고 ‘유아인’을 중심으로 ‘졸피뎀’, ‘케타민’ 등 여러 약물이 함께 나타나고 있다. 또한 검찰 수사 및 재판 선고 등도 연관성이 높은 단어들로 나타나는 것을 확인할 수 있다.

나. 향정신성의약품

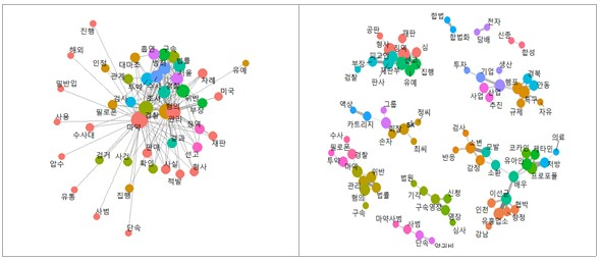

토픽 모델링에서 주요 키워드로 추출된 ‘마약’이라는 키워드는 동시출현 네트워크 그래프에서도 높은 연결 중심성을 보여주고 있다. [그림 3]의 동시 출현 네트워크를 보면 ‘마약’을 중심으로 ‘혐의’, ‘투약’, ‘필로폰’ 등이 높은 빈도를 나타내며 단어들과 높은 연결 중심성을 보여주고 있다. 특히 범죄 검거 및 수사와 관련된 단어들이 ‘마약’과 함께 동시 출현단어로 많이 등장하는데, 향정신성의약품과 관련된 기사라 하더라도 범죄 수사와 관련해서는 신문 기사에서는 ‘마약류’보다는 ‘마약’이라는 단어가 빈번하게 사용되고 있음을 알 수 있다. ‘치료’, ‘병원’ 등의 키워드는 상대적으로 연결 중심성이 낮은 것도 확인할 수 있다. 파이계수 네트워크 그래프에서는 2010년대 초반 프로포폴 투약으로 이슈가 되었던 ‘박시연’, ‘장미인애’ 등이 높은 상관관계를 보이고 있으며, 불법 마약과 비교해서 많은 연예인들의 이름이 나타나는 것을 확인할 수 있다. 또한 토픽으로 추출되지 않았지만 ‘학원’. ‘음료’ 등 대치동 마약 음료 사건과 ‘롤스로이스’, ‘운전’ 등도 관련성이 높은 키워드로 나타나 해당 사건의 맥락을 살펴볼 수 있다.

그림 3

향정신성의약품 동시 출현 네트워크와 파이계수 네트워크 그래프

주. 노드의 크기는 연결 중심성을 나타내며 노드의 색은 커뮤니티를 나타냄.

약물 검사와 관련된 단어, 그리고 ‘유흥업소’, ‘협박’ 등 사건 배경에 관한 단어들까지 높은 상관관계를 보여주고 있다. 이를 통해 해당 사건과 관련하여 신문 기사에서 다루어지는 소재의 범위도 함께 확인할 수 있다.

다. 대마

[그림 4]의 대마의 동시 출현 네트워크 그래프를 살펴보면 향정신성의약품과 마찬가지로 ‘마약’이 연결 중심성이 가장 높은 단어로 나타났다. ‘마약’을 중심으로 ‘경찰’, ‘혐의’ 등 범죄 수사와 관련된 단어들이 높은 연결 중심성을 나타내는 것을 확인할 수 있다. 지면상의 제한으로 많은 단어를 네트워크상에 포함시킬 수 없어 연결 중심성이 높은 단어를 중심으로 생성한 네트워크이기 때문에 합법화, 대마 산업 등 주요 토픽들과 관련된 키워드가 모두 나타나지는 않았다. 이는 범죄와 관련된 단어들이 합법화, 산업 등의 다른 단어보다 높은 빈도로 나타나고 있는 것을 보여주기도 한다. 반면 빈도보다는 단어 간 상관관계를 중심으로 한 파이계수 네트워크 그래프에서는 대마특구 지역인 안동과 산업, 규제 등이 단어가 함께 묶여있는 것을 확인할 수 있다. ‘연예인 투약 혐의’와 관련된 단어인 ‘유아인’, ‘이선균’ 등과 함께 자주 등장하는 단어들을 살펴보면 ‘프로포폴’, ‘케타민’ 등의 약물명과 ‘검사’, ‘모발’등 있다. 이를 통해 해당 사건과 관련하여 신문 기사에서 다루어지는 소재의 범위도 함께 확인할 수 있다.

Ⅴ. 결론 및 논의점

본 논문은 언론에서 보도하고 있는 마약류 관련 토픽과 키워드들을 통해 우리 사회에서 마약에 대한 의제를 어떻게 설정하고 마약의 어느 측면을 강조하고 있는지 살펴보고자 하였다. 마약류를 식품의약품안전처 등에서 관리하는 기준에 따라 (불법)마약, 향정신성의약품, 대마로 구분하여 각 분류에 따른 검색어를 선정하여 2010년 이후의 신문 기사를 수집하였다. 수집된 신문 기사는 토픽 모델링과 의미연결망 분석을 통해 살펴보았으며 다음과 같은 주요 결과가 도출되었다.

첫째, 14년간의 마약류와 관련된 언론 보도 경향을 검토한 결과 보도량은 등락이 반복되었는데 연예인과 재벌 등 사회 유명인을 대상으로 한 사건이 일어날 때 급격하게 증가한다는 것을 알 수 있다. 특히 기사가 급증하는 시기는 정책적인 뉴스보다는 연예인의 마약 혐의 관련 이슈가 불거진 시기임을 알 수 있다. 이는 10년간의 주요 언론사의 마약 관련 기사를 분석한 결과 대부분이 유명인을 언급했고, 그렇지 않은 기사는 개별적인 마약 사건 발생 기사였다고 보고했던 KBS 탐사보도부의 분석 결과와 일치한다(탐사K, 2023. 7. 13.). 또한 실제 마약 사범의 다수는 무직과 회사원, 노동자 등 일반인이 많음에도 불구하고, 언론은 특정 사회 유명인을 조명했다는 점에서 언론이 현실을 그대로 반영하지 않았음을 함의한다. 특정 유명인에 집중된 언론 보도는 일반인들이 마약은 자신들과는 무관하며, 특정 세계에 한정된 것이라고 잘못 인식하게 할 여지가 있다. 이렇듯 언론의 보도 프레임 효과 중 하나가 일반인들이 현실을 왜곡하여 인식하거나 이슈의 특정 부분만을 인식하게 하는 것이라는 점은 선행연구와 이론적 논의로 잘 알려져 있다(이준웅, 2001; 최종혁, 소지연, 2021; Hallstone, 2000). 한편, 마약이 사회적인 문제로 부상함에 따라 정부가 정책을 발표하고 시행하였지만, 이러한 정책에 따른 언론의 주제 및 토픽의 변화는 보이지 않았다. 이는 스마트 중독 연구에서 정책의 변화와 함께 토픽도 변화했다고 보고한 선행연구(김형지 외, 2018; 이혜선 외, 2022)와는 달리 정부의 마약 정책이 언론의 주목을 받아 의제를 형성하는데 기여하지 못했음을 의미한다. 이렇듯 마약에 대한 정부의 정책이 포괄적으로 다루어지지 않았을 수 있다는 점은 마약류의 유형별로 토픽 모델링 및 의미연결망 분석 결과에서도 일부 나타났다.

우선 불법 마약에 관한 기사는 경찰의 단속과 검찰 수사에 대한 기사가 많았으며 ‘경찰’을 중심으로 ‘범죄’, ‘수사’, ‘투약’ 등의 키워드들이 연결 중심성이 높게 나타났다. 이는 국제사회의 마약 문제가 주요하게 다루어지고 있으며 펜타닐과 코카인 등은 미국과 멕시코 등에서 큰 문제가 되고 있다는 것을 보여주고 있다. 특히 불법 마약은 다른 마약류에 비해 세관 및 국제 마약 사범 등에 대한 기사가 많아 좀 더 폭넓은 관리가 필요한 마약류라는 것을 보여주고 있다. 또한 문화, 예술 관련 단어들이 추출되어 하나의 토픽으로 형성되었는데, 이는 불법 마약에 연루된 연예인이 출현한 영화나 불법 마약이 언급되는 영화를 중심으로 문화 예술에 대한 단어가 추출된 것으로 파악되었다. 반면, 향정신성의약품의 경우에는 ‘마약’을 중심으로 ‘혐의’, ‘투약’, ‘필로폰’ 등이 높은 빈도를 나타내며 높은 연결 중심성을 보여주고 있다. 특히 범죄 검거 및 수사와 관련된 단어들이 ‘마약’과 함께 동시 출현단어로 많이 등장하는 데, 향정신성의약품과 관련된 기사라 하더라도 범죄 수사와 관련해서는 ‘마약류’보다는 ‘마약’이라는 단어가 신문 기사에서 빈번하게 사용되고 있음을 알 수 있다. ‘치료’, ‘병원’ 등의 키워드는 상대적으로 연결 중심성이 낮은 것도 확인할 수 있다. 특히 향정신성의약품의 경우 마약이나 대마 등으로 통칭되기보다 필로폰의 경우 황하나와 박유천, 졸피뎀은 고유정 등 특정 의약품이 특정 사건이나 인물과 연관되어 나타나는 경향이 있었다. 의약품별로 많이 나타나는 토픽에서도 차이를 보여 약품별로 주제가 다른 경향을 보여주었다. 이는 향정신성의약품의 경우 사건이 보도될 때 특정 약물명이 많이 언급되고 부각 되는 것으로 이해할 수 있다. 향정신성의약품의 경우 의료용으로 사용되는 약물의 오남용이 문제되는 경우가 많은데, 실제로 의약품의 오남용과 중독과 치료에 대한 토픽도 추출되었다. 하지만 해당 토픽과 관련된 단어들이 연결 중심성이 높지 않고 다른 단어들과의 관계성도 낮은 것으로 볼 때 향정신성의 약품의 중독 및 치료에 대한 논의가 충분하지 않다는 것을 알 수 있다.

마지막으로 대마의 경우 다른 마약류와 같이 수사 및 검거 등 범죄에 대한 단어들이 높은 빈도를 보여주고 있었지만 대마 산업, 합법화 등 그 외의 주제들도 추출되어 상대적으로 주제의 다양성을 보여주었다. 이는 대마의 합법화를 추진하는 세계적 흐름과 맞물려 국내에서도 의료용 대마 사용을 중심으로 한 합법화에 대한 논의와 경북 산업용 대마 규제자유특구를 중심으로 한 산업화 논의가 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. 이는 마약이나 향정신성의약품 등 다른 마약류에서는 나타나지 않은 토픽으로 마약류별로 발생하는 의제가 다르다는 것을 보여주고 있다.

결론적으로 마약류는 유형별로 다른 의제의 속성을 보여주기는 하지만, 한편으로는 수사, 검거 및 처벌 등 범죄에 대한 단어들이 공통으로 높은 연결 중심성을 보여주는 것으로 나타났다. 이는 마약에 대한 포괄적인 논의가 부족하고 언론이 마약류에 대한 주제적 프레임보다는 사건, 범죄를 중심으로 개별적인 사건을 다루는 일화적 프레임에 더 치중해 있었음을 의미한다. 마약류에 대한 인식 조사에서 대다수의 응답자들이 마약에 대한 지식이 낮았고, 마약 범죄에 대한 처벌은 솜방망이 수준이며, 연예인들에 대한 이중 처벌도 가혹하지 않다는 의견을 보였다(김지혜, 정종현, 2023). 이는 일반인들이 사회적인 맥락에서 마약에 대한 문제점을 파악하기보다는 일화적 프레임의 영향으로 마약 문제를 개인의 일탈과 책임의 문제로 치부하는 경향이 있음을 함의한다고 볼 수 있다. 이러한 추론은 뉴스의 일화적 프레임이 개인의 책임에 대한 인식을 증가시켜 뉴스 수용자들이 처벌 정책을 지지한다는 최종혁과 소지연(2021)의 연구 결과와도 맥을 같이한다. 연예인 중심의 사건 사고와 범죄 수사 등 일화적 프레임에 치중된 보도는 정부의 정책과도 무관하다고 볼 수 없다. 정부도 마약 예방을 위한 교육정책이나 마약 중독자를 위한 치료와 재활, 오남용 방지 등의 수요통제 정책보다는 마약류의 불법 공급을 차단하기 위해 단속과 수사를 위주로 한 공급통제정책에 치중해온 건 아닌지 검토가 필요하다. 특히 홍보 및 교육 프로그램은 사회 경제적 비용을 감소시킬 수 있다고 알려져 있고(박성수, 2022), 최근 청소년, 여성 및 외국인들의 마약류 범죄가 증가한다는 점에서(박근정 외, 2023), 일반인들의 마약 관련 인식과 태도, 행동 변화를 위해 홍보 및 교육이 필요하다는 점(손애리 외, 2023)을 간과해서는 안 될 것이다. 이와 동시에 마약을 보도하는 언론의 역할도 매우 중요하다. 특히 마약은 일반인들이 평상시에 접하는 이슈가 아니기에 언론이 어떻게 보도하느냐에 따라 영향력이 클 수 있다. 연예인과 사회 유명인 위주의 보도는 일반인들이 마약을 자신과 무관한 일로 치부하게 할 수 있다. 한편, 마약에 대한 범죄 사건을 보도하면서 명칭, 가격, 효능, 구매 방법 등을 상세히 보도함으로써 오히려 모방 범죄를 불러일으킬 소지가 있다. 자살, 감염병 등 사회적인 파급력이 큰 이슈들에 있어 언론이 정보 제공에 중요한 역할을 하기에 보도 지침이 만들어져 활용된 바 있다. 마약 역시 이러한 보도 지침이 필요하며, 개별 사건보다는 마약의 포괄적인 제도와 정책을 중심으로 하는 주제 프레임 중심의 보도가 더 필요하다.

본 연구는 빅데이터 분석 방법을 활용하여 마약과 관련한 언론 보도의 방대한 자료를 검토하고 인간 코딩으로 인한 주관적 개입을 배제하였다는 장점이 있지만, 반면 사람들이 개입하여 프레임을 더 자세히 코딩할 수 없었던 점은 한계로 남는다. 향후 연구에서는 인간 코딩을 통한 내용 분석을 통해 기사에서 마약류별 정보원 유형, 갈등이나 인간 흥미 프레임과 같은 주제별 프레임 유형 등을 더 심도있게 분석하고 논의해야 할 것이다. 또한 마약과 관련한 다양한 언론의 보도 프레임이 마약과 관련된 일반인들의 인식, 태도, 행동에 어떠한 영향을 주는지 검증하는 연구가 필요하다. 정부는 과학적 연구를 근거로 하여 공급과 수요 정책에 있어 균형 있는 마약 관리와 예방 정책을 수립하고 실행해야 할 것이다.

References

. 2023. 11. 22., 국무조정실장 주재 마약류 대책협의회, 보도자료, , https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156601101, .

, . (2023. 2. 15.). [기획] 마약 문제 확산? 금기는 여전하다 – 마약에 대한 인식조사. https://hrcopinion.co.kr/archives/25788

, , , . (2023). 마약류 폐해인식 실태조사. 식품의약품안전처. 연구과제번호 20230434045 https://nodrugzone.mfds.go.kr/home/kor/M292389245/board.do?deleteAt=N&act=detail&idx=cb00d1a0008a85e71a41b8741facbffe5c1c7c0f36ca1bfaa3a58d127af792f5&eSearchValue3=&searchValue1=0&searchKeyword=&pageIndex=2

. (2024. 2. 20.). 언론 등장 마약 사범은 연예인·재벌·의사… 사실은 90%가 보통 사람. 조선일보. https://www.chosun.com/opinion/column/2024/02/20/HTYRTOZ2IBF55AX2RFCWKJJYLI/

. (2022). 2022 시정권고 사례집. https://www.pac.or.kr/kor/pages/?p=208&magazine_new=M03&idx=1083&m=view

. (2021. 10. 31.). “의사가 처방했는데 뭐 어때요”… 마약에 빠진 아이들. 서울신문. https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20211101015006

. (2023. 6. 9.). 전국 하수처리장, 마약 안 나온 곳이 없다…“매일 1000명 중 1명꼴로 필로폰”. 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25168564

. (2023. 6. 17.). 국민 3.2% “마약 해봤다”…마약 시작 주 경로는 병·의원? [탐사K] [‘약’한 사회, 마약을 말하다]. KBS뉴스. https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7709189

. (2023. 7. 13). “연예인·이슈 중심 보도”…모방 범죄 부추기는 언론 [탐사K] [‘약’한 사회, 마약을 말하다]. KBS뉴스. https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7722904

, , , , & (2014). Agenda-setting effects of sun-related news coverage on public attitudes and beliefs about tanning and skin cancer. Health Communication, 29(2), 173-181. [PubMed]

, , , , & (2006). The health buck stops where? Thematic framing of health discourse to understand the context for CVD prevention. Journal of Health Communication, 11(3), 343-358. [PubMed]

(1991). Is anyone responsible?: How television frames political issues. Chicago: University of Chicago Press. [PMC]

- 투고일Submission Date

- 2024-04-30

- 수정일Revised Date

- 2024-06-18

- 게재확정일Accepted Date

- 2024-06-19

- 2711Download

- 5079Viewed