지난호

ISSN : 1226-072X

ISSN : 1226-072X

사회복지 실천현장의 ICT 활용 의도에 영향을 주는 조직 요인 분석

An Analysis of the Effect of Organizational Factors on the Intention to Use ICT in Social Work Practice

Shin, Junseob1; Shin, Yu-Seon1*; Yang, Ho-Jung1

보건사회연구, Vol.44, No.2, pp.85-107, 2024

https://doi.org/10.15709/hswr.2024.44.2.85

알기 쉬운 요약

- 이 연구는 왜 했을까?

- ICT의 적극적 도입과 활용이 사회복지현장의 새로운 방법론으로 자리 잡아 가고 있다. 조직적 맥락의 사회복지 전문활동의 특성을 반영하여 본 연구는 조직혁신성과 최고관리자 리더십이 ICT 활용 의도에 어떤 영향을 주는지를 양적 및 질적 연구를 통해 알아보았다.

- 새롭게 밝혀진 내용은?

- 양적 연구를 통해 조직 혁신성은 ICT에 대한 지각된 유용성을 통해 ICT 활용 의도에 영향을 주는 것으로 나타났으며, 최고관리자 리더십은 조직 혁신성과 ICT에 대한 지각된 유용성을 통해 ICT 활용 의도를 높이는 것으로 나타났다. 질적 연구에서도 사회복지사들은 ICT 활용에 대한 변화 및 도전 지향적인 조직 문화와 최고관리자의 긍정적 인식, 업무 도움 인식 정도를 사회복지사의 ICT 도입과 활용을 높일 수 있는 요인으로 인식함을 알 수 있었다.

- 앞으로 무엇을 해야 하나?

- 본 연구의 결과는 사회복지 활동이 조직적 맥락의 전문 활동이라는 이론적 논의를 지지하고 있다. 따라서, 사회복지 실천현장에서 ICT의 도입과 활용을 위해서는 혁신적인 조직 문화 조성 및 최고관리자의 변화지향적 리더십 향상과 같은 조직 차원의 노력이 매우 필요하다.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the factors influencing social workers' intention to use ICT by considering the characteristics of social welfare activities, which are professional activities in an organizational context. To this end, both quantitative and qualitative analyses were conducted on the Extended Technology Acceptance Model (ETAM), which identified top executive leadership and organizational innovativeness as organizational factors and perceived ease and usefulness of ICT as individual factors. The results of a survey of 316 social workers at community welfare centers, welfare centers for the disabled, and senior welfare centers across the country showed that organizational factors did not have direct influences on the intention to use ICT. Instead, the positive effect of organizational innovativeness on the intention to use ICT was mediated by the perceived usefulness of ICT, and the effect of top executive leadership on the intention to use ICT was mediated by organizational innovativeness and the perceived usefulness of ICT. Focus group interviews (FGI) with 12 social workers also revealed that top executives' positive perception of ICT use and challenge-oriented organizational culture were recognized as factors that fostered social workers’ ICT introduction and utilization. Based on these results, the importance of organizational efforts led by top executives in the process of developing new services and programs, such as applying ICT, was suggested.

초록

본 연구는 조직적 맥락의 전문 활동인 사회복지 활동의 특성에 주목하여 사회복지사의 ICT 활용 의도에 영향을 주는 요인을 분석하는 데 목적을 두었다. 이를 위해 최고관리자 리더십과 조직 혁신성을 조직 요인으로, ICT에 대한 지각된 용이성 및 유용성을 개인 요인으로 설정한 확장된 기술수용모델(ETAM)에 대한 양적·질적 검증 을 수행하였다. 복지관에 근무 중인 사회복지사를 대상으로 설문조사를 실시하였으며 최종적으로 316명의 응답을 분석한 결과, 지각된 유용성과 용이성이 높을수록 ICT 활용 의도 수준이 높아지는 것으로 나타났다. 또한 조직혁신성은 지각된 유용성을 매개로, 최고관리자 리더십은 조직혁신성과 지각된 유용성을 매개로 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 것으로 나타나 확장된 기술수용모델을 부분적으로 지지하였다. 사회복지사 12명 대상의 초점집단인터뷰(FGI) 결과에서도 사회복지사들은 변화 및 도전 지향적인 조직 문화와 최고관리자의 긍정적 인식을 ICT 도입과 활용을 높일 수 있는 요인으로 인식하는 것으로 나타났다. 연구 결과를 토대로 ICT를 적용한 새로운 서비스와 프로그램 개발 과정에서 최고관리자가 중심이 되는 조직 차원 노력의 필요성을 제안하였다.

Ⅰ. 서론

대면 접촉을 강조하는 전통적 관계론에 기반한 복지서비스의 전달과 그 방법이 최근 급격히 변화하고 있다. 4차 산업혁명 시대, 다양한 첨단 정보통신기술(Information and Communication Technology, 이하 ICT)의 발달은 복지 서비스 영역에서의 새로운 전달 구조와 방법론의 도입을 이끌고 있다. IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligence), 빅테이터(Big Data) 등 ICT가 가진 초연결, 초지능의 장점은 대면 서비스의 한계를 보완하며 비대면 서비스의 시도를 촉진하고 있다(신준섭 외, 2020, p. 93; 백민소 외, 2021, p. 28). 이러한 현상은 대면 접촉의 퇴행을 의미하기보다는 첨단 과학기술을 융합한 새로운 실천 방법의 모색과 개발이 본격화되었음을 의미한다. 이것은 급변하는 복지환경과 서비스 수요 급증에 효율적으로 대응하기 위한 불가피한 선택임과 동시에 현행 서비스 전달의 문제와 한계를 극복하기 위한 발전적인 변화로 보아야 한다.

사회복지학계와 현장에서는 ICT와 같은 첨단 과학기술의 활용에 대해 초기에는 다소 부정적인 의견(Perron et al., 2010, p. 67; West & Heath, 2011, p. 212; Getz, 2014, p. 28; Bullock & Colvin, 2015, p. 2; Goldkind & Wolf, 2015, p. 87; Gillingham, 2019, pp. 138-140)을 견지해 왔다. 한 예로, 사회복지 현장에서는 정보기술의 활용을 위해 필요한 표준화를 사회복지의 전통 가치인 개별화와 대립하는 개념으로 인식하기도 하였다(조미형, 최재성, 2012, p. 114). 하지만 기술 발전과 사회의 급격한 변화는 복지서비스 현장의 첨단 과학기술의 대대적인 도입과 적용을 이끌었다. 이와 더불어 사회복지의 오랜 과제인 증거 기반 실천과 서비스 성과관리에 대한 강한 요구 역시 첨단 과학기술과 복지서비스의 융합을 좀 더 효과적이고 효율적인 복지 실천을 가능케 하는 새로운 접근으로 부상시켰다.

복지서비스와 과학기술의 융합 노력 초기에는 ‘ICT를 활용한 증거 기반 실천’(Schoech et al., 2006, p. 59)이 강조되었다. 각종 ICT 기기의 활용으로 클라이언트에 대한 조직 단위의 상시적이고 집합적인 자료를 확보하여 이를 개입 성과의 증거로 활용할 것을 강조하였다. 이는 클라이언트에 대한 개별적인 개입 및 평가를 수행하는 전통적 증거 기반 실천과는 차별적인 접근이다. 이를 발전시켜 Baker et al.(2018, p. 1793)은 ‘실천 주도(practice-led)의 ICT 활용’을 주장했다. 이러한 노력은 사회복지 실천이 근간이 되는 ICT의 활용, 즉 이용자와 클라이언트의 욕구를 반영한 ICT의 개발과 활용을 강조하는 것이다. 이미 개발된 ICT 기술을 단순히 복지서비스에 적용하는 ‘기술 주도 (Technology-led)의 활용’에 그치는 문제를 극복하고 사회복지전문인이 필요에 의해 ICT 개발과 활용의 모든 과정에서 주도적 역할을 수행해야 함을 강조한다.

Baker et al.(2018)이 강조한 사회복지 실천 주도의 ICT의 개발과 활용은 사회 모든 영역에서 새로운 ICT의 개발, 상품화 및 활용을 위한 노력이 범국가적으로 이루어지고 있는 현실을 감안할 때 매우 중요한 실천 과제로 보여진다. 과제의 해결을 위해서는 사회복지 활동에 필요한 ICT 기기의 기능과 범위, ICT 활용에 필요한 법적·제도적 방안, ICT에 대한 서비스 제공자와 이용자의 인식과 관심, 사회복지와 공학의 융합 노력 방안 등 다양한 주제에 대한 연구가 필요할 것이다. 하지만 우선적으로 사회복지조직과 전문인력의 ICT 활용에 대한 인식과 관심, 의지가 어떤 수준인지에 대한 분석이 개진되어야 한다. 또한 사회복지 활동이 조직적 맥락의 전문 활동(Patti, 2000, p. 14)인 점을 상기할 때 조직의 어떤 특성이 구성원의 ICT 활용에 영향을 주는지에 대한 세부적인 연구 역시 필요하다.

ICT 활용에 영향을 미치는 요인에 대한 선행연구들은 교사 대상의 교육학 관련 연구(Chigona & Chigona, 2010; Ibieta et al., 2017; Li et al., 2018; Spiteri & Rundgren, 2020)와 기업의 구성원들을 대상으로 합리적 행동이론 (Theory of Reasoned Action, TRA)과 기술수용모델(Technology Acceptance Model, TAM) 등을 적용한 경영학 분야 연구(Venkatesh & Davis, 2000; Zhang & Aikman, 2007; 손승혜 외, 2011)에 집중된 것으로 평가할 수 있다. 사회복지를 비롯한 휴먼서비스의 문헌에는 서비스 제공 시 ICT 활용의 장점을 분석한 연구가 다수(Chan & Holosko, 2016; Chen & Schlz, 2016; Schlomann et al., 2020)이다. Chan & Holosko(2016)는 메타분석을 통해 ICT를 활용한 복지서비스 개입의 효과성 높인다는 결과를 보고했지만, 어떤 요인들이 ICT의 활용을 촉진하는 지에 대한 검증이 부족했다. 국내에서도 노인 서비스 영역의 ICT 활용 모델을 제안하는 시도(이지연 외, 2017; 임해원, 이현수, 2018; 최동규 외, 2018; 신준섭 외, 2020; 백민소 외, 2021)가 대부분이며 사회복지조직의 ICT 활용에 영향을 주는 요인에 대한 검증 노력이 상대적으로 부족하다. 이는 ICT의 적극적 도입과 활용을 위해 필요한 사회복지조직의 구체적 노력의 방향에 대한 경험적 분석 결과를 아직 충분히 확보하지 못하고 있음을 의미한다.

본 연구는 조직적 맥락의 전문 활동인 사회복지 활동의 특성에 기반하여 실천 현장 서비스 제공자의 ICT 활용에 영향을 미치는 조직 요인에 주목하였다. 복지서비스 현장의 새로운 기술 도입과 이의 활용은 궁극적으로 서비스 이용자에 의해 결정이 되는 것이 바람직하다. 하지만 현실적으로 이용자의 문제와 욕구 해결을 위한 공동 생산(Patti, 2000, p. 5)의 주체로서 사회복지사의 기술 활용에 대한 의견 역시 중요하다. 또한 사회복지사는 서비스 제공 방법, 자원 활용 등을 결정하는 데 있어 그들이 소속된 조직으로부터 많은 영향을 받는다. 이에 본 연구는 기술수용모델(TAM)의 핵심 요인인 사회복지사의 지각된 용이성 및 유용성의 영향력과 더불어 이들이 소속한 조직의 최고관리자의 리더십과 조직 혁신성을 조직 요인으로 추가한 확장된 기술수용모델(Extended Technology Acceptance Model, 이하 ETAM)을 활용하여 사회복지 실천현장의 ICT 활용 의도에 영향을 주는 요인을 정량적·정성적 방법론을 활용하여 분석하였다. 양적 연구와 질적 연구의 병행을 통해 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 조직 요인을 탐색하고 이의 영향력을 맥락적 차원에서 좀 더 심층적으로 분석하고자 하였다. 즉, ICT 활용 의도에 대한 조직 혁신성과 최고관리자 리더십의 영향력을 확인하고 어떠한 맥락에서 영향을 미치는지 살펴보았다. 본 연구는 선행연구(Perron et al., 2010; West & Health, 2011; 신준섭 외, 2020)를 참조하여 ICT 활용 의도를 “사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등을 포함하는 모든 유형의 정보기술(IT)과 통신기술(CT) 제품들을 실천 활동에 융합하여 서비스 제공에 필요한 정보를 취득, 교환, 운영, 관리, 이용하는 것에 관한 인식”으로 규정하였다. 본 연구를 통해 탐구한 구체적 연구 질문은 다음과 같다.

첫째, 현장 사회복지사의 지각된 용이성, 유용성 및 ICT 활용 의도의 수준은 어떠한가?

둘째, ICT 활용 의도에 영향을 미치는 개인 요인은 무엇인가?

셋째, ICT 활용 의도에 영향을 미치는 조직 요인은 무엇인가?

넷째, ICT 활용 의도에 영향을 미치는 요인에 대한 사회복지사의 인식은 어떠한가?

Ⅱ. 이론적 배경

1. 사회복지실천과 ICT 융합

우리 사회의 많은 영역에서 사물인터넷(I), 클라우드(C), 빅데이터(B), 모바일(M)을 의미하는 ICBM, 인공지능, 로봇, 가상증강현실 등 ICT의 대대적인 도입과 활용이 가속화되고 있다. 사회복지 실천 현장 역시 예외는 아니다. ‘스마트 복지’라는 이름하에 복지서비스 전달체계의 구조와 기능의 대대적 변화가 진행되고 있다(신준섭, 2023). ICT 도입 초기에 있었던 거부감과 우려는 주로 사회복지의 전통적 가치와 상반되는 기술 공학의 특성에 기인한 문제였다. 개별적 서비스와 상충되는 표준화의 문제(조미형, 최재성, 2012, p. 114; Gillingham, 2019, p. 142), 맥도널디제이션(McDonaldization)1)(West & Health, 2011, pp. 214-215), 극단적 효율성을 위한 관리주의 (managerialism)의 강조(신준섭 외, 2020, p. 91) 등이 대표적이었다. 이 같은 거부감에도 불구하고 ICT 기술의 활용을 높이자는 주장은 “ICT를 활용한 증거 기반 실천”의 강조(Schoech et al., 2006, p. 59)로 부각되기 시작되었다. 이는 ICT를 효과성, 효율성, 성과, 통제 등을 위한 행정과 관리의 목적으로 사용하는 것에서 탈피하여 서비스 제공 활동에 대한 적용으로 범위를 확장하는 ‘실천 주도(practice-led)의 ICT 활용’(Baker et al., 2018, p.1793)으로 발전되었다. Bakeraker et al.(2018, pp. 1793-1794)은 이를 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등을 포함한 정보와 통신 기술을 사회복지 실천에 융합하여 서비스 제공에 관련된 각종 정보를 교환, 운영, 관리하고 이용하는 실천 활동으로 개념화하였다. 이러한 접근은 표준화 척도를 활용한 조직 단위 실천 증거의 확보와 활용, 서비스 이용자와 제공자의 욕구 반영을 통한 ICT 기술의 개발, 이 과정에서 사회복지전문인의 주도적 역할 강조, 수집된 정보와 대면 서비스의 연계 등을 특징으로 한다.

우리나라는 2020년부터 『노인맞춤돌봄서비스』의 AI 돌봄서비스 도입, 보건복지부와 독거노인종합지원센터의 『2020 ICT 돌봄 국제 학술토론회』, 한국보건산업진흥원의 미래 지향형 고령 친화 분야 전문인력 양성을 위한 『2021년도 고령친화산업 전문인력 양성 지원사업』 등 복지와 ICT의 융합 노력을 활발하게 개진하고 있다. 또한 AI와 ICT를 활용한 스마트 돌봄 서비스의 제공이 현 정부의 주요 국정과제에 포함되었고, 이는 행정안전부의 『2023년 읍면동 스마트복지· 안전서비스 모델 지원사업』, 보건복지부의 『제3차 사회보장 기본계획(2024~2028)』, 『제1차 사회서비스 기본계획 (2024~2028)』의 핵심 정책과제로 제시되어 추진되고 있다. 이 같은 정책적 노력은 비용효과성과 이용자의 삶의 질을 동시에 높이기 위한 스마트 복지, 디지털 복지(digital welfare), 제론테크놀로지(gerontechnology), 에이징 테크(aging tech), 에이블 테크(able tech), 디지털 에이징(digital aging) 등(윤민석 외, 2021, pp. 9-11)의 다양한 형태의 활발한 복지 기술 개발과 사업화 과정으로 이어지고 있다. 보건복지부(2023)의 최근 조사에서 사회복지서비스업 공급 업체들의 사물인터넷(IoT), 로봇, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등의 디지털 기술 활용 희망률이 50% 이상의 높은 수준인 것으로 나타난 점(보건복지부, 2023, p. 1)은 상기한 복지 기술의 활성화와 정책 노력의 필요성을 잘 반영하고 있다.

2. 조직적 맥락의 사회복지활동

사회복지 활동은 조직적 맥락의 전문 활동으로 불리며(Patti, 2000, p. 14; 김형식 외, 2020, pp. 84-87). 조직 기반의 실천 활동, 조직 내의 전문가 활동 등으로 표현되기도 한다(Weinbach, 2007). 조직 활동과 자율성으로 대표되는 전문 활동은 본질적으로 모순 관계에 있다. 조직에 소속된 사회복지사의 경우 이용자의 개별적 욕구에 대응할 수 있는 서비스 제공을 원하지만 조직의 규정이나 정책에 부합하는 조건에서만이 서비스 제공이 가능하기 때문이다. 따라서 사회복지사는 이 모순적 관계를 잘 이해하고 조직의 관료적 특성을 분석적으로 활용하는 노력이 필요하다(신준섭, 2023). 이는 조직적 맥락의 전문 활동이 조직의 특성과 역량에 따라 전문가의 서비스 성과가 매우 상이하게 표출될 수 있음을 시사한다. 개별 사회복지사의 전문성을 잘 살리면서도 조직의 목적 달성을 위한 활동에 잘 부합하기 위한 노력으로써 조직 관리의 중요성을 부각시킨다.

ICT와 같은 새로운 기술을 활용한 서비스의 개발과 실행을 위해서는 조직의 혁신적 문화와 함께 이를 뒷받침 할 수 있는 최고관리자의 리더십이 필요하다. 먼저, 조직 혁신은 조직 차원의 새롭고 창의적인 아이디어의 실행과 개발을 의미한다. Osborne(1998, pp.1137-1138)은 조직 혁신을 조직의 새롭고 비연속적인 변화를 조직 활동으로 전환하는 것으로 규정하였다. 즉, 조직 혁신은 변화하는 환경에 대한 조직 차원의 적응 노력을 의미한다. 조직 혁신 의 순기능은 새로운 노력을 추구면서 얻는 선도자 이익(early-mover advantage)으로 인해 조직성과가 향상될 수 있다는 논리로 설명된다(Damanpour et al., 2009, p. 655). 조직 혁신의 유형은 크게 결과(product) 중심의 혁신과 과정(process) 중심의 혁신 두 가지로 구분된다. 결과 중심의 혁신은 조직 혁신 초기 연구에서 조직 차원의 새롭고 창의적인 특정 활동을 조직 혁신으로 개념화한 접근이었다. 반면 과정 중심의 혁신은 조직 혁신이 어떤 과정을 통해 이루어지는가에 초점을 두었다. 즉 조직 차원의 혁신 활동이 활발한 조직이 타 조직에 비해 어떤 특성이 있는지를 밝히는 데 관심을 두었으며 이를 조직 혁신성(innovativeness)으로 개념화하였다(Tang, 1999, pp. 41-42). 혁신성이 높은 사회복지조직의 경우 새로운 서비스나 프로그램 개발에 적극적이며, 창의적인 혁신적인 변화를 자주 만들고, ICT와 적용과 같은 새로운 서비스 방법과 기술 개발을 위해 많은 노력을 기울이는 조직 문화 혹은 특성을 가진 것으로 보고된다(Damanpour et al., 2009, pp. 655-656).

최고관리자 리더십은 조직활동 성과에 영향을 미치는 가장 중요한 조직 특성 변인의 하나로 주목받아 왔다. 고전적 조직이론에서의 최고관리자 리더십의 강조는 Hambrick & Mason(1984)의 상층부 이론(upper echelon theory) 에서 잘 드러난다. 이들은 어떤 사회조직이든지 최고관리자가 어떠한 이념과 가치관 및 전략을 가졌는가에 의해 조직 특성과 문화가 조성되며 이를 통해 조직의 활동 방향과 지향점이 결정됨을 주장하였다. 최고관리자 리더십은 사회복지조직에서도 그 중요성이 강조되고 있으며 조직 혁신에도 영향을 미치는 요인으로 보고되었다(Shin & McClomb, 1998; Shin & Choi, 2019). 조직 최고관리자의 리더십이 외부 지향적이고 새로움을 추구하는 비전 제시형의 특성이 강할 경우 조직은 ICT의 도입과 같은 새로운 활동을 좀 더 적극적으로 개진할 수 있음을 시사한다. 최고관리자가 조직 운영과 관련된 사회경제적 변화를 주시하고 이에 대응하기 위한 혁신적 변화 노력을 기울일 때 새로운 기술의 도입과 활용이 상시적인 조직 활동으로 좀 더 용이하게 전환될 수 있을 것이다.

3. 확장된 기술수용모델

합리적 행동이론(Theory of reasoned action, TRA)은 정보기술이 사용자에 의해 수용되는 과정을 설명하는 대표적 이론이다(Venkatesh & Brown, 2001, p. 73). 이 이론은 인간 행동이 합리성과 자발적 통제에 의해 결정됨을 주장한다. 이를 발전시킨 기술수용모델(TAM)은 특정한 정보기술에 대한 사용자의 지각된 유용성(perceived usefulness)과 지각된 용이성(perceived ease of use)의 두 신념 변수를 정보기술 수용에 대한 태도(의도)를 결정하는 핵심 요인으로 주장한다. 지각된 유용성은 “조직 환경에서 특정한 응용시스템이 사용자의 직무성과를 증대시킬 것이라는 사용자의 주관적 믿음의 정도”, 지각된 용이성은 “사용자가 많은 노력을 기울이지 않고도 목표한 시스템을 이용할 수 있는 기대 정도”를 의미한다(Davis, 1989, p. 320). 다수의 선행 연구들은 지각된 유용성과 용이성이 새로운 기술 활용의 예측 요인으로 타당성이 있음을 보고하였으며(안준희, 이선형, 2015, p.364) 이러한 이유로 기술수용모델은 국내·외 다양한 분야에서 새로운 정보기술 활용을 예측하는 데 활용되어 왔다.

Davis(1989)는 새로운 정보기술의 이용 의도에 대한 결정 변수를 지각된 용이성과 유용성으로 한정한 것으로부터 탈피하여 추가적인 연구들에서는 정보기술을 수용하는 조직 문화 등을 포함하는 수정 및 확장 모델을 제시하였다. 지각된 용이성과 유용성의 두 신념 변수만으로는 기술 수용 태도 및 활용에 영향을 주는 다양한 요인을 설명하는 데 어려움이 존재하기 때문이다. 확장된 기술수용모델은 기술 수용 의도에 미치는 외생 변수의 직접적 영향력과 함께 지각된 용이성과 유용성의 매개 변수의 역할을 동시에 검증하는 노력으로 이어지고 있다(이관섭 외, 2020). 사회복지사의 전문 활동이 조직적 맥락의 특성을 갖는 현실은 조직 혁신성과 최고관리자의 리더십이 사회복지사의 지각된 용이성과 유용성에 영향을 주는 변인으로 설정될 수 있음을 시사한다, 또한 Shin & McClomb(1998), Shin & Choi(2019)의 연구 결과는 최고관리자의 리더십을 조직 혁신성의 선행 요인으로 규정할 수 있음을 보여준다. 사기업 종사자를 대상으로 한 유사 연구에서 조직의 혁신 성향은 기술 활용자 집단에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다(김정선, 송태민, 2014). 국내 사회복지 분야에서는 주로 서비스 이용자를 대상으로 한 연구가 개진되었으며 (고대선, 2019; 장현용, 고준, 2017), 서비스 제공자를 대상으로 한 연구는 노인요양시설 장기요양인력을 대상으로 확장된 기술수용모델을 검증한 안준희, 이선형(2015)의 연구 외에는 거의 이루어지지 않았다. 안준희, 이선형(2015) 에서는 주관적 규범, 물리적 환경 지원, 건강 지원 직무 관련성 등의 요인을 추가한 모델을 분석하였으며 상기 언급한 요인들은 모두 지각된 유용성, 스마트 기술 사용 의도의 영향 요인으로 보고되었다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 양적 연구

가. 연구 모형

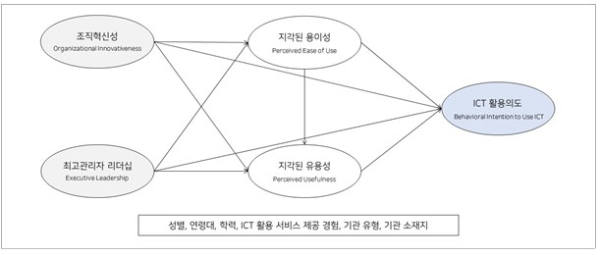

본 연구는 현장 사회복지사의 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 요인을 검증하기 위해 확장된 기술수용모델(ETAM)을 사용하였다. 사회복지 활동이 조직적 맥락의 전문 활동임을 고려하여 최고관리자 리더십과 조직 혁신성을 외생변수로 투입함으로써 조직 요인이 개인 요인인 지각된 용이성 및 유용성을 통해 ICT 활용 의도에 미치는 영향을 검증하기 위해 [그림 1]과 같이 연구 모형을 구축하였다. 이 모델에서 응답자 성별, 최종학력, ICT 활용 경험 등이 통제 변수로 포함되었다.

나. 연구 대상자 및 자료 수집

연구 대상 모집단은 전국 지역사회복지관, 노인복지관 및 장애인복지관에 근무하는 사회복지사이다. 우편 설문조사를 위해 한국사회복지관협회, 한국노인복지관협회 및 한국장애인복지관협회의 홈페이지의 회원기관 주소록을 통해 총 1,054개 기관(지역사회복지관 477개소, 노인복지관 327개소 및 장애인복지관 250개소)의 주소를 확보하였으며 각 기관에 1부의 설문지를 우편 발송했다. 설문 대상은 ① 복지관에서 1년 이상 근무 중인 사회복지사 ② ICT 기기를 활용하여 서비스를 제공한 경험이 있는 사회복지사이다. 단, ②번 조건에 충족되는 사회복지사가 없을 경우 ①의 기준만 충족하더라도 설문에 참여하도록 하였으며 이를 설문지 커버 레터(cover letter)에 명시하였다. ICT 활용에 대한 정의는 “사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등을 포함하는 모든 유형의 정보기술(IT)과 통신기술(CT) 제품을 실천 활동에 융합하여 서비스 제공에 필요한 정보를 취득, 교환, 운영, 관리하고 또 이용하는 활동”으로 규정하였고(Perron et al., 2010; West & Health, 2011), 현재 복지관에서 활용 중인 ICT 활용 사례(예, 응급안전안 심서비스의 게이트웨이, 활동량 감지 센서 및 ICT 기반의 체온계, 수면 패턴 분석 기기, 웨어러블 디바이스, 반려로봇, VR, 인공지능 스피커 등)를 제시하여 응답자의 ICT 기기에 대한 이해를 높이고자 하였다.

설문은 2022년 11월부터 2023년 2월까지 진행하였고, 설문 참여를 독려하기 위해 설문 응답자 중 답례품 제공에 동의한 자를 대상으로 모바일 음료 쿠폰을 제공하였다. 기관 별 1명의 대표 응답자가 설문에 응답하였으며 총 320부의 설문지가 회수되어 응답률은 30.4%로 집계되었다. 최종 분석에는 주요 변수에서 무응답 결측치가 확인된 설문지 4부를 제외한 총 316부를 활용하였다.

연구 대상자의 성별은 남성과 여성 모두 158명(50.0%)이었으며 연령은 40대가 134명(42.4%)으로 가장 많았고 30대 111명(35.1%), 20대 41명(13.0%), 50대 이상 30명(9.5%)으로 나타났다. 연구대상자의 학력은 대졸 225명 (71.2%), 대학원졸 91명(28.8%)이며 직군은 중간관리자가 142명(44.9%)으로 가장 많았고 실무자 117명(37.0%), 상위관리자 57명(18.0%)으로 나타났다. 사회복지분야 경력은 평균 136.44개월(약 11.37년; SD=78.81)이며 현 직장에서 평균 89.38개월(약 7.45년; SD=70.56) 동안 근무한 것으로 나타났다. 응답자 중 73.7%(233명)는 ICT 기기를 활용하여 서비스를 제공한 경험이 있었다. 연구대상자 중 136명(43.0%)은 종합사회복지관, 105명(33.2%)은 노인복지관, 75명(23.7%)은 장애인복지관에서 근무하는 것으로 나타났다. 기관 소재지의 경우 대도시가 137개소 (43.4%), 중소도시 104개소(32.9%), 농어촌 75개소(23.7%)였다.

다. 측정 변수

1) ICT 활용 의도

ICT 활용 의도는 ICT 활용에 대한 응답자의 긍정적인 생각과 의지를 의미하며 Davis(1989)가 개발한 정보시스템 이용 의도 척도를 본 연구에 맞게 수정하였다. “나는 ICT 기기의 혁신적 기능을 서비스 제공에 이용해 보고 싶다” 등 4개 문항으로 구성되었다. 1(전혀 그렇지 않다)에서 5(매우 그렇다)의 5점 리커트 척도로 측정하였으며 점수가 높을수록 ICT 활용에 대한 긍정적인 생각과 의지가 높음을 의미한다. 고대선(2019, p. 352)에서의 신뢰도는 .896이며 본 연구에서의 신뢰도(Cronbach’s α)는 .909로 나타났다.

2) 지각된 용이성과 유용성

지각된 용이성과 지각된 유용성은 Davis(1989), Davis et al.(1989)과 Venkatesh & Davis(2000)이 활용한 척도를 본 연구에 맞게 수정하였다. 지각된 용이성은 ICT 기기로부터 생성되는 서비스 이용자 관련 정보를 이용하기 위해 많은 노력을 하지 않아도 사용할 수 있다고 믿는 정도를 의미하며 “나는 서비스 제공을 위한 ICT 기기의 활용 방법을 쉽게 배울 수 있다” 등 4개 문항으로 구성되었다. 지각된 유용성은 ICT 기기로부터 생성되는 서비스 이용자 관련 정보로부터 얻을 수 있는 유용성의 인식이며 “ICT 기기를 서비스 제공에 활용하면 클라이언트에 대해 필요한 정보를 빠르게 얻을 수 있을 것이다” 등 4개 문항으로 구성되었다. 두 척도는 모두 1(전혀 그렇지 않다)에서 5(매우 그렇다)의 5점 리커트 척도로 측정하였고 점수가 높을수록 서비스 제공을 위한 ICT 기기 활용 용이성과 유용성을 높게 인식하는 것을 의미한다. 본 연구에서의 신뢰도는 각각 .935, .885였다.

3) 조직 혁신성

조직 혁신성은 자신이 속한 조직의 프로그램 개발과 기술에 있어서 새로운 것을 추구하는 변화를 만들고자 노력 하는 정도를 의미하며 신준섭(2012a)이 개발한 조직 혁신성 척도의 7개 하위 요인 중 프로그램 개발(5문항)과 프로그램 기술(3문항) 요인을 측정하였다. “우리 기관(시설)은 새로운 서비스나 프로그램 개발 활동에 적극적이다.”, “우리 기관(시설)은 창의적인 아이디어를 신속하게 새로운 서비스나 프로그램으로 전환한다” 등 8개 문항으로 구성되었다. 1(전혀 그렇지 않다)에서 5(매우 그렇다)의 5점 리커트 척도로 측정하였으며 점수가 높을수록 조직의 프로그램 개발 및 기술 혁신의 정도가 높음을 의미한다. 신준섭(2012b, p. 12)에서의 신뢰도는 .937이었으며 본 연구에 서의 신뢰도는 .919로 나타났다.

4) 최고관리자 리더십

최고관리자 리더십은 Quinn(1988)이 개발한 4개 유형의 가치경쟁적 리더십 중 비전제시형 리더십(Vision Setter Leadership)을 측정하였다. 이는 자신이 속한 조직의 최고관리자가 보이는 변화지향적인 리더십에 대한 인식을 의미 한다. “기관(시설) 운영과 관련된 경제적, 사회적 변화를 주시한다”, “기관(시설) 활동의 혁신적 변화를 유도하기 위해 노력한다” 등 6개 문항으로 구성되었다. 1(매우 드물게)에서 7(매우 빈번히)의 7점 리커트 척도이며 점수가 높을수록 최고관리자의 비전제시형 리더십 정도가 높음을 의미한다. Shin & Choi(2019, p. 58)의 연구에서의 신뢰도는 .953이었으며 본 연구에서의 신뢰도는 .958로 나타났다.

5) 통제변수

통제 변수는 성별, 연령대, 최종학력, ICT 활용 서비스 제공 경험, 기관 유형, 기관 소재지 변수를 사용하였다. 성별은 1(남성), 0(여성)으로 코딩된 변수를 사용하였으며 연령대는 1(20대), 2(30대), 3(40대), 4(50대 이상)으로 측정된 변수를 ‘50대 이상’ 변수를 준거변수로 한 더미변수를 분석에 사용하였다. 최종학력은 1(대졸 이하), 0(대학 원졸), ICT 기기 활용 서비스 제공 경험은 1(경험 있음), 0(경험 없음)으로 코딩된 변수를 사용하였다. 기관 유형은 1(종합사회복지관), 2(노인복지관), 3(장애인복지관), 기관 소재지는 1(대도시), 2(중소도시), 3(농어촌)으로 측정하 였으며 각각 ‘장애인복지관’, ‘농어촌’ 변수를 준거변수로 한 더미변수를 분석에 사용하였다.

라. 자료 분석 방법

수집된 자료는 SPSS 27.0과 AMOS 27.0 통계 프로그램을 활용하여 다음과 같이 분석하였다. 첫째, 주요 변수 특성을 파악하기 위해 기술통계 분석을 실시하였다. 둘째, 변수 간 관계를 파악하기 위해 상관관계 분석을 실시하였다. 셋째, 측정모형의 적합도를 확인하기 위해 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis, CFA)을 실시하였다. 넷째, 경로분석을 위해 최대우도법(Maximum Likeihood, ML)을 사용하여 구조모형의 가설을 검증하였다. 마지막으로 팬텀변수를 활용한 부트스트래핑(Bootstrappiong)을 통해 매개효과를 검증하였다.

2. 질적 연구

가. 연구 참여자 및 자료 수집

본 질적 연구는 복지관 사회복지사의 ICT 활용 의도와 관련된 다양한 영향 요인들에 대한 인식을 보다 심층적으로 파악하기 위해 수행되었다. 질적 연구 참여자를 모집하기 위해 우편 설문조사 시 설문조사지와 함께 질적 연구 참여자 모집 문건을 발송하고 질적 연구 참여에 희망하는 경우 회신하도록 하였다. 회신을 통해 연구 참여 의사를 밝힌 응답자 중 성별, 연령, 직급, 근무경력, ICT 활용 서비스 제공 경험 여부, 기관 유형, 기관 소재지 등을 고려하여 본 연구 목적에 부합하는 연구 참여자를 편의표집하였다. 표집된 참여자들에게 연구설명문과 참여동의서를 이메일로 보냈으며 참여동의서를 회신한 12명을 최종 연구 참여자로 선정하였다.

연구 참여자의 성별은 남성과 여성이 각 6명이었으며 연령은 20대, 30대, 50대가 각 3명, 40대 2명, 60대 1명으로 나타났다. 연구 참여자의 학력은 대졸이 8명이었고, 대학원졸이 4명이었다. 인터뷰 당시 연구 참여자의 직급은 실무자 4명, 중간관리자 5명, 상위관리자 3명이었으며 사회복지분야 근무 경력은 평균 136개월(SD=92.98)로 나타났다. 연구 참여자는 사회복지관, 장애인복지관, 노인복지관에 각 4명씩 근무하였으며 기관 소재지가 대도시인 경우 5명, 중소도시인 경우 4명, 농어촌인 경우가 3명이었다.

자료 수집은 2023년 1월 중 실시되었으며 연구 참여자의 근무 지역과 시간을 고려하여 화상채팅 프로그램을 활용한 비대면 초점집단인터뷰(Focus Group Interview)를 실시하였다. 복지관 유형별로 세 그룹으로 나누어 진행하였으며 연구참여자들은 반구조화된 질문에 대해 자유롭게 응답하였다. 인터뷰는 자료가 포화상태에 이르렀다고 판단될 때까지 적게는 71분, 많게는 78분 동안 이루어졌으며 필요에 따라 이메일을 통한 서면 인터뷰를 추가로 진행하였다. 모든 인터뷰는 연구 참여자의 동의하에 녹음되었고 이를 전사하여 자료화하였다.

나. 초점집단인터뷰 질문

반구조화된 질문지 개발을 위해 우선 연구팀이 연구 목적에 부합하는 인터뷰 질문을 개발하고 질적 연구자 2인의 자문을 받아 수정·보완하여 타당성을 확보하였다. ICT 활용 서비스 제공에 대한 인식과 경험, 어려움(방해요인), 개선 방향 등 8개 질문으로 구성되었다.

다. 자료 분석 방법

본 질적 연구의 자료 분석은 질적 내용분석 방법을 활용하였다. 질적 내용분석 방법은 연구참여자의 인식 및 경험을 체계적, 심층적으로 분석·설명하고 재구성하는 방법이다(Berelson, 1952; Lisch & Kriz, 1978; Mayring, 2010). 자료 분석은 Graneheim & Lundman(2004)의 질적 내용 분석 방법 4단계에 따라 진행하였다. 1단계에서는 연구 참여자의 진술을 전사한 자료를 반복하여 읽고 연구 목적에 부합하는 의미를 파악하였다. 2단계에서는 연구 목적에 집중하여 다시 자료 전체를 파악하고 행간 분석을 통해 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 요인에 대한 의미 있는 단어 및 문장을 추출하였다. 3단계에서는 추출된 단어 및 문장 의미들의 유사성을 근거로 분류하고 분류된 내용의 오류 및 편견 여부를 검토하였다. 이때, 여러 번 반복하여 전체 문맥을 살펴보고 의미 분류가 모호할 경우, 연구 참여자에게 재차 진술한 내용과 의미를 확인하는 과정을 거쳤다. 마지막 단계에서는 의미 단위들 중 공통된 의미 단위들을 하위 범주로 묶고 공통된 하위 범주들을 다시 범주로 분류하여 주제를 구성하였다.

3. 윤리적 고려

본 연구를 수행하기 위해 연구 개시 전 연구자가 소속한 대학의 기관생명윤리위원회로부터 승인을 받았다(IRB No. 7001355-202209-HR-589). 연구자는 각 협회 홈페이지와 소속 회원을 통해 전국 사회복지관, 노인복지관, 장애인복지관 목록을 확보하였으며 이를 표집 틀(Sampling frame)로 활용하였다. 양적 연구 및 질적 연구 참여자들은 연구 목적과 취지에 대해 명확히 이해하였으며 연구 참여 도중 중단 및 철회에 대한 결정이 가능함과 비밀보장에 대한 권리를 인지하였다. 모든 자료 수집 과정(설문조사 및 FGI를 위한 녹음, 전사)은 연구 참여자의 자발적 동의하에 진행되었고 연구 참여자의 익명성을 최대한 보장하기 위해 자료 코딩 과정에서 개인정보는 모두 부호화 또는 삭제하였다.

Ⅳ. 연구 결과

1. 양적 연구 결과

가. 주요 변수의 기술통계

주요 변수 특성은 <표 1>과 같다. ICT 활용 의도의 평균은 4.13(SD=.65)이며 지각된 용이성의 평균은 3.79(SD=.75), 지각된 유용성의 평균은 3.98(SD=.63)으로 나타났다. 조직 혁신성의 평균은 3.72(SD=.63)이며 최고 관리자 리더십의 평균은 5.28(SD=1.19)로 나타났다. 모든 변수의 왜도와 첨도 값은 -.78에서 1.22 사이의 값으로 나타나 정규분포 기준을 충족하는 것으로 나타났다.

표 1

주요 변수 특성(n=316)

| 변수 | 평균 | 표준편차 | 범위 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 최솟값 | 최댓값 | ||||

| 종속변수 | ICT 활용 의도 | 4.13 | .65 | 2.00 | 5.00 |

| 독립변수 | 조직 혁신성 | 3.72 | .63 | 1.63 | 5.00 |

| 최고관리자 리더십 | 5.28 | 1.19 | 1.00 | 7.00 | |

| 매개변수 | 지각된 용이성 | 3.79 | .75 | 1.00 | 5.00 |

| 지각된 유용성 | 3.98 | .63 | 1.50 | 5.00 | |

주요 변수의 상관관계 분석 결과는 <표 2>와 같다. ICT 활용 의도는 조직 혁신성(r=.157, p<.01), 지각된 용이성 (r=.239, p<.001), 지각된 유용성(r=.581, p<.001)과 정(+)적 상관관계를 갖는 것으로 나타났으며 최고관리자 리더십과 ICT 활용 의도는 통계적으로 유의한 수준의 상관관계가 나타나지 않았다. 조직 혁신성과 최고관리자 리더십은 모두 지각된 용이성과 정적 상관관계를 갖는 것으로 나타났으며 지각된 용이성과 지각된 유용성 간에도 정적 상관관계가 있는 것으로 나타났다(r=.255, p<.001).

표 2

주요 변수의 상관관계(n=316)

| 변수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1. ICT 활용 의도 | 1 | ||||

| 2. 조직 혁신성 | .157** | 1 | |||

| 3. 최고관리자 리더십 | .093 | .630*** | 1 | ||

| 4. 지각된 용이성 | .239*** | .144* | .161** | 1 | |

| 5. 지각된 유용성 | .581*** | .231*** | .175** | .255*** | 1 |

나. 구조모형 분석

구조모형 분석에 앞서 모형의 적합도를 확인하기 위해 확인적 요인 분석을 실시하였다(표 3). Hair et al.(2019)에 따르면 N>250이고 관측 변수의 수가 30보다 클 때, χ²의 유의도는 .05 미만, TLI, CFI가 .92 이상, RMSEA가 .07 이하, SRMR이 .08 이하이면 적합한 것으로 판단한다. 본 연구의 측정모형은 χ²(499)=877.698, p<.001, TLI=.94, CFI=.95, RMSEA=.05, SRMR=.03으로 나타나 모든 기준을 충족하여 적합한 것으로 나타났다.

표 3

확인적 요인 분석 결과

| 잠재 변수 (Cronbach’s α) | 측정 변수(문항) | Estimate | S.E. | C.R. | |

|---|---|---|---|---|---|

| B | β | ||||

| ICT 활용의도 (.909) | 나는 ICT 기기의 혁신적 기능을 서비스 제공에 이용해 보고 싶다 | 1 | .825 | - | - |

| 앞으로 ICT 기기를 활용한다면 나의 업무에 많은 도움을 받을 것이다 | 1.072 | .849 | .060 | 17.788*** | |

| 나는 ICT 기기를 지속적으로(또는 새로이) 사용할 것이다 | 1.099 | .863 | .060 | 18.190*** | |

| 나는 가능하다면 ICT 기기를 사용할 의향이 있다 | 1.026 | .841 | .059 | 17.528*** | |

| 조직 혁신성 (.919) | 우리 기관(시설)은 새로운 서비스나 프로그램 개발 활동에 적극적이다 | 1 | .749 | - | - |

| 우리 기관(시설)은 창의적인 아이디어를 신속하게 새로운 서비스나 프로그램으로 전환한다 | 1.184 | .821 | .079 | 15.058*** | |

| 우리 기관(시설)은 클라이언트의 욕구를 토대로 새로운 서비스나 프로그램을 개발한다 | .801 | .680 | .066 | 12.200*** | |

| 우리 기관(시설)은 새로운 서비스나 프로그램을 클라이언트에게 적극적이고 신속하게 제공한다 | .968 | .788 | .067 | 14.359*** | |

| 우리 기관(시설)은 서비스/프로그램 제공에 있어 우리 분야에서 선도적인 역할을 할 수 있도록 노력한다 | 1.066 | .787 | .074 | 14.349*** | |

| 우리 기관(시설)은 클라이언트의 욕구에 좀 더 부합하기 위하여 기존 시스템을 쉽게 변화시킬 수 있다 | 1.044 | .695 | .084 | 12.485*** | |

| 우리 기관(시설)은 서비스/프로그램 전달 방법에 있어 창의적이고 혁신적인 변화를 자주 만들어낸다 | 1.189 | .825 | .079 | 15.130*** | |

| 우리 기관(시설)은 서비스/프로그램 전달에 있어 새로운 서비스 방법과 기술 개발을 위해 많은 노력을 기울인다 | 1.170 | .806 | .079 | 14.736*** | |

| 최고관리자 리더십 (.958) | 기관(시설) 운영과 관련된 경제적, 사회적 변화를 주시한다 | 1 | .792 | - | - |

| 기관(시설) 활동의 혁신적 변화를 유도하기 위해 노력한다 | 1.250 | .919 | .063 | 19.703*** | |

| 기관(시설) 운영과 관련된 아이디어 개발에 몰두한다 | 1.313 | .927 | .066 | 19.959*** | |

| 기관(시설) 운영의 새로운 방법 모색에 몰두한다 | 1.336 | .938 | .066 | 20.316*** | |

| 기관(시설) 운영과 관련된 문제해결을 위해 창조적인 방안 모색에 몰두한다 | 1.334 | .926 | .067 | 19.913*** | |

| 향후 10년 뒤의 기관(시설)의 역할과 위상에 대해 관심을 갖는다 | 1.250 | .824 | .074 | 16.862*** | |

| 지각된 용이성 (.995) | 나는 서비스 제공을 위한 ICT 기기의 활용 방법을 쉽게 배울 수 있다 | 1 | .902 | - | - |

| 나는 서비스 제공을 위한 ICT 기기의 활용에 쉽게 능숙해진다 | 1.037 | .924 | .040 | 26.064*** | |

| 나는 서비스 제공을 위한 ICT 기기 활용 시의 다양한 상황에 대해서 적절하게 대처할 수 있다 | .980 | .892 | .041 | 24.040*** | |

| 나는 서비스 제공을 위한 ICT 기기 활용 방법을 주위 사람들에게 잘 설명할 수 있다 | .989 | .826 | .049 | 20.312*** | |

| 지각된 유용성 (.885) | ICT 기기를 서비스 제공에 활용하면 클라이언트에 대한 필요한 정보를 빠르게 얻을 수 있을 것이다 | 1 | .788 | - | - |

| ICT 기기를 서비스 제공에 활용하면 클라이언트에 대한 유용하고 흥미로운 정보를 얻을 수 있을 것이다 | .1.017 | .746 | .073 | 13.907*** | |

| ICT 기기 활용을 통해서 획득되는 클라이언트의 정보는 서비스 제공에 매우 유용하게 쓰일 것이다 | 1.112 | .870 | .067 | 16.651*** | |

| ICT 기기 활용을 통해서 획득되는 클라이언트의 정보는 서비스 제공 업무 능력을 향상 시켜 줄 것이다 | 1.061 | .838 | .066 | 15.984*** | |

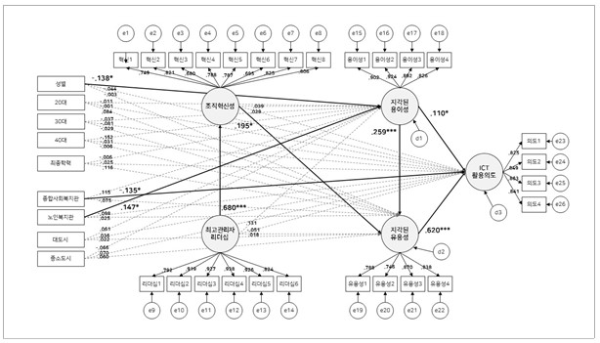

구조모형의 분석 결과는 [그림 2], <표 4>와 같다. 모형의 적합도는 χ²(509)=887.946, p<.001, TLI=.94, CFI=.95, RMSEA=.05, SRMR=.04로 나타나 모든 지표에서 적합한 것으로 분석되었다. 연구 모형에서 제시한 10개 경로 중 총 5개의 경로가 유의한 것이 확인되었다. 구체적으로 살펴보면, 최고관리자 리더십이 높을수록 조직 혁신성(β =.681, p<.001)이 높아지는 것으로 나타났다. 또한 지각된 용이성(β=.110, p<.05), 지각된 유용성(β=.620, p<.001) 이 높을수록 ICT 활용 의도가 높아지며, 조직 혁신성(β=.021, p<.05)이 높을수록, 지각된 용이성(β=.214, p<.001) 이 높을수록 지각된 유용성이 높은 것으로 나타났다.

표 4

구조모형의 경로분석 결과

| 경로 | Estimate | S.E. | C.R. | |

|---|---|---|---|---|

| B | β | |||

| 조직 혁신성 → 지각된 용이성 | .048 | .039 | .103 | .469 |

| 조직 혁신성 → 지각된 용이성 | .189 | .195 | .080 | 2.346* |

| 조직 혁신성 → ICT 활용 의도 | .030 | .029 | .072 | .412 |

| 최고관리자 리더십 → 조직 혁신성 | .422 | .680 | .040 | 10.668*** |

| 최고관리자 리더십 → 지각된 용이성 | .101 | .131 | .064 | 1.597 |

| 최고관리자 리더십 → 지각된 유용성 | .011 | .018 | .049 | .219 |

| 최고관리자 리더십 → ICT 활용 의도 | -.032 | -.051 | .044 | -.732 |

| 지각된 용이성 → 지각된 유용성 | .202 | .259 | .048 | 4.234*** |

| 지각된 용이성 → ICT 활용 의도 | .090 | .110 | .044 | 2.067* |

| 지각된 유용성 → ICT 활용 의도 | .655 | .620 | .069 | 9.465*** |

한편, 통제변수(성별, 연령, 학력, ICT 활용 서비스 제공 경험, 기관 소재지, 기관 유형)를 외생변수로 하는 27개의 경로 중 3개의 경로만이 통계적으로 유의미하게 나타났는데, 종합사회복지관 사회복지사가 아닌 경우(β=-.135, p<.05) ICT 활용 의도가 높으며, 노인복지관 사회복지사인 경우(β=.147, p<.05), 여성인 경우(β=-.138, p<.05) 지각된 용이성이 높은 것으로 나타났다(그림 2).

매개효과 분석을 위한 부트스트래핑 검증 결과, 모든 경로가 통계적으로 유의하게 나타났다(표 5). 조직 혁신성 → 지각된 유용성 → ICT 활용 의도, 최고관리자 리더십 → 조직 혁신성 → 지각된 유용성 → ICT 활용 의도의 경우, 앞서 실시한 경로분석에서 독립변수와 종속변수 간 관계가 통계적으로 유의하게 나타나지 않았으므로 매개변수가 완전 매개의 역할을 하는 것이 확인되었다.

표 5

구조모형의 매개효과

| 경로 | Estimate | 95% 신뢰구간 | 결과 | |

|---|---|---|---|---|

| B | β | |||

| 조직혁신성 → 지각된 유용성 → ICT 활용의도 | .124* | .121 | .002 ~ .260 | 완전 매개 |

| 최고관리자 리더십 → 조직혁신성 → 지각된 유용성 → ICT 활용의도 | .052** | .082 | .013 ~ .186 | 완전 매개 |

| 자각된 용이성 → 지각된 유용성 → ICT 활용의도 | .132** | .161 | .044 ~ .212 | 부분 매개 |

2. 질적 연구 결과

연구 참여자의 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 요인에 대한 인식을 살펴보기 위한 질적 내용분석 결과 4개의 의미 단위, 2개의 하위 범주 그리고 1개의 범주가 도출되었다(표 7).

표 6

범주 및 하위 범주

| 의미 단위 | 하위 범주 | 범주 |

|---|---|---|

| ICT 활용에 익숙한 정도 | 개인 차원 | ICT 활용 의도에 영향을 미치는 요인에 대한 인식 |

| ICT 활용의 업무 도움 인식 정도 | ||

| CT 활용에 관한 관리자의 인식 | 조직 차원 | |

| ICT 활용에 관한 조직 분위기 |

연구 참여자들의 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 요인은 개인 차원의 요인과 조직 차원의 요인으로 구분되었다. 개인 차원의 요인으로는 연구 참여자가 ICT 활용에 익숙한 정도와 ICT 활용이 업무에 도움이 된다고 인식하는 정도가 영향을 미치는 것으로 드러났다. 조직 차원에서는 ICT 활용에 대한 관리자의 인식과 조직의 분위기가 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

1) 개인 차원

ICT 활용 의도에 영향을 미치는 개인 차원의 요인으로 먼저 ICT 활용에 익숙한 정도가 언급되었다. 30대인 연구 참여자 2는 평소 ICT 기기 활용을 즐기거나 익숙한 편이었기 때문에 ICT를 어려움 없이 적극적으로 활용한다고 진술했다. 반면, 50대인 연구 참여자 7은 평소 ICT 활용이 익숙하지 않아 노력이 필요하다고 토로하면서 ICT 기기에 익숙한 정도에 따라 사회복지사 간에도 ICT 활용에 대한 인식이 나뉘게 된다고 진술하였다.

“사실 직원들을 보면 확실히 그런 어떤 온도 차가 있는 것 그렇기는 합니다. 그리고 또 이제 확실히 아무래도 이제 그런 ICT 기술을 친밀하고 익숙하게 다루는 직원들이, 젊은 직원들, 역시 잘 다루고요. 아무래도 좀 나이가 있거나 이제 저 같은 직원들은 아무래도 좀 더 더 많은 노력을 해야지 이제 조금씩 알아가고 있는 과정이고 그래서 아직도 갈 길이 굉장히 먼 것 같습니다. (중략) 알면 알수록 너무 해야 될 일이 많아가지고 (웃음) 걱정스럽기도 하더라고요.” (연구 참여자 7)

더불어 ICT 활용이 사회복지 업무에 도움이 된다고 생각하는 경우, ICT 활용에 대해 더 긍정적으로 인식하는 것으로 드러났다. 연구 참여자 7은 ICT 활용이 익숙하지 않고 어렵지만 ICT를 활용해 본 이용자의 피드백을 통해 ICT 활용 교육이 이용자에게 매우 필요하다고 생각하게 된 후, ICT 활용 의도가 높아지게 되었다고 진술했다. 평소 적극적으로 ICT를 활용하고 있는 연구 참여자 6은 사회복지 현장에서 ICT 활용의 가능성은 무궁무진하다고 강조하기도 했다.

2) 조직 차원

거의 모든 연구 참여자들은 ICT 활용에 대해 조직 관리자가 어떻게 인식하고 있는지가 조직구성원인 사회복지사의 ICT 활용 의도에 중요한 영향을 미칠 수 있다고 진술하였다. 연구 참여자 1은 ICT 활용에 대한 기관장의 인식 수준에 따라 ICT 활용 여부가 좌우된다고 말했으며, 연구 참여자 2는 ICT 활용에 대해 기관장이 적극적으로 찬성하여 ICT 활용을 원활히 진행할 수 있었다.

한편, ICT 활용에 대한 조직의 전반적인 분위기도 중요한 요인으로 분석되었다. 변화에 맞춰 도전해야 한다고 생각하는 조직 분위기로 인해 연구 참여자 10은 ICT를 활용한 사업에 적극적일 수 있었다. 연구 참여자 12는 예산뿐 만 아니라 많은 시간이 소요되는 ICT 활용에 대해 조직이 이해하고 기다려 줄 수 있는 분위기가 필요하다고 언급하기도 했다.

Ⅴ. 논의

1. 결과 요약 및 논의

첫 번째 연구 질문인 사회복지사의 ICT 활용에 대한 용이성, 유용성과 활용 의도에 대한 인식은 비교적 높은 수준인 것으로 나타났다. ICT에 대한 지각된 용이성과 유용성에 대한 평균값은 5점 Likert 척도에서 각각 3.79, 3.98로 집계되어 새로운 ICT 기기에 대해 동일 척도를 활용한 선행 연구(이문락 외, 2021, p. 514)보다 다소 높았다. 또 지각된 용이성보다 유용성에 대한 인지 수준이 높았던 결과 역시 선행연구와 동일했다. ICT 활용 의도 역시 5점 리커트 척도 평균값이 4.13으로 동일한 척도를 사용한 기업 대상 연구의 평균값인 3.74, 3.53보다 상대적으로 높았다(양승호 외, 2016, p. 200; 이문락 외, 2021, p. 514). 이러한 결과는 복지서비스 환경의 급격한 변화에 기인한 것으로 보인다. ICT 기반의 비대면 서비스의 도입과 실행이 빠르게 확장되고 있으며 전통적인 대면 서비스를 유지함과 동시에 새로운 서비스 접근의 적극적 실행이 강조되는 것과도 동일한 맥락이다.

두 번째 연구 질문에 대한 분석 결과, 본 연구에서 개인 요인으로 설정된 지각된 용이성과 유용성은 모두 ICT 활용 의도에 유의한 영향력을 보였다. 지각된 용이성의 경우 ICT 활용 의도와 지각된 유용성에 대해 유의한 영향력 을 보였으며 지각된 유용성을 매개로 ICT 활용 의도에 간접적 영향을 미치는 것으로 나타났는데, 현장 사회복지사들 이 ICT 활용에 큰 어려움이 없다고 인식하는 경우 지각된 유용성에 대한 확신으로 발전하여 궁극적으로 ICT를 활용 의도를 높일 수 있음을 시사한다. 또한 질적 연구 결과, ICT 활용이 익숙하고 사회복지 업무에 도움이 된다고 인식하는 경우, ICT 활용에 대해 더 긍정적으로 인식하는 것으로 나타난 사례와 동일한 맥락이다. 특히, 연구 참여자 7은 ICT 활용이 익숙하지 않고 어렵지만 ICT 활용이 이용자에게 매우 필요하다고 생각하게 된 후, ICT 활용에 대해 긍정적으로 인식하게 되었다. 이는 ICT 활용에 어려움이 있더라도 ICT의 유용성을 확신하게 되면 ICT 활용 의지와 동기가 고취될 수 있음을 시사한다. 이와 같은 연구 결과는 ICT의 적용과 같은 새로운 형태의 서비스 도입에서 서비스 제공의 주체인 사회복지사들이 이 새로움을 어떻게 인식하고 평가하는지가 서비스 활성화를 위해 매우 중요한 요인이 됨을 시사하는 대목이다. 이러한 측면에서 현장 사회복지사들의 ICT 친숙도와 리터러시(literacy)를 높이는 노력이 다시 한번 강조되어야 한다(신준섭 외, 2020, p. 104). 이를 위해 조직 인력 개발의 일환으로 ICT에 대한 사회복지사의 교육과 훈련 기회의 확대가 필요하다. 특히 서비스 제공과 관련된 데이터(정보) 처리 능력, 네트워크 관리 능력, 정보 활용에 대한 윤리 등에 대한 집중적인 교육이 필요하다. 또한 지각된 유용성을 높이기 위해 다양한 ICT 기기를 활용해보는 시도와 성공적 경험의 기회를 좀 더 많이 제공할 필요가 있다. 이를 위해 상용화된 복지 기술과 상업화 상품의 활용 기회를 조직 차원에서 높여 나가야 한다. 한편, 응답자의 성별, 연령, ICT 활용 경험 등의 개인적 요인은 ICT 활용 의도에 의미 있는 영향력을 주지 않았다. 이러한 결과는 본 연구의 이론적 틀인 기술수용모델(TAM)을 지지하는 동시에 선행연구와 동일한 결과이다(Venkatesh & Davis, 2000; Mokhtarian et al., 2006; Zhang & Aikman, 2007; 손승혜 외, 2011; Radnan & Purba, 2018).

세 번째 연구 질문으로 탐색한 ICT 활용 의도에 대한 확장된 기술수용모델에 대한 구조모형 분석은 사회복지 활동이 조직적 맥락의 전문 활동이라는 이론적 논의를 부분적으로 지지하였다(Patti, 2000, p. 14; 김형식 외, 2020, pp. 84-87). 먼저, 조직 혁신성이 지각된 유용성을 매개로 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 것으로 나타난 결과는 조직이 혁신적인 특성을 가질 때 ICT 기술의 적용과 같은 새로운 서비스 기술과 방법을 유용하게 인식하고, 이를 도입하는 것에 대한 긍정적인 시각을 높이는 데 영향을 줄 수 있음을 시사하며, 조직의 전반적인 특성 또는 조직문화가 조직구성원에게 미치는 영향력을 보여주는 결과로 볼 수 있다. 최고관리자의 리더십이 조직 혁신성과 지각된 유용성을 매개로 ICT 활용 의도에 간접적 영향을 미치는 것으로 나타난 결과는 조직 최고관리자의 중요성을 강조한 Hambrick & Mason(1984), Patti(2000) 등의 주장을 다시 한번 확인시켜주었다. 이는 조직이 혁신적으로 변화하기 위해서는 최고관리자의 리더십이 무엇보다 중요한 요인이라는 선행연구(Shin & Choi, 2019, pp. 63-65)를 뒷받침 하고 있다.

네 번째, 질적 연구 결과, ICT 활용 의도에 영향을 미치는 요인은 개인 차원과 조직 차원으로 구분되어 도출되었다. 개인 차원에서 연구 참여자들은 ICT에 대해 더 익숙하고 ICT 활용이 업무에 도움이 된다고 인식할수록 ICT 활용을 긍정적으로 인식하고 있었다. 조직 차원에서는 ICT 활용에 대한 관리자의 인식과 조직의 분위기가 연구 참여자의 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 질적 연구 결과 도출된 ICT 활용 의도에 영향을 미치는 개인 차원의 요인과 조직 차원 요인은 확장된 기술수용모델을 지지하는 결과이다. 특히, ICT 활용에 대한 조직 관리자의 인식과 ICT 활용에 대한 전반적인 조직 분위기가 중요한 요인으로 도출된 결과는 ICT 활용에 지지적인 조직 분위기는 최고 관리자의 태도를 바탕으로 형성되며 이는 궁극적으로 사회복지사의 적극적인 ICT 활용 의도에 영향을 미치게 됨을 시사한다. 한편, ICT에 대해 익숙할수록 ICT 활용에 더 긍정적으로 인식하는 것으로 나타난 결과는 ICT에 익숙해지기 위한 사회복지사의 노력이 필요함을 의미한다.

2. 시사점 및 후속 연구 제언

본 연구의 결과가 사회복지서비스 현장에 주는 시사점은 다음과 같다. 먼저, 본 연구에서 검증한 확장된 기술수용 모델은 사회복지 활동이 조직적 맥락의 전문 활동이라는 이론적 논의를 지지하고 있기 때문에 전술한 전문가 개인 차원의 노력과 함께 ICT 적용의 활성화를 위한 조직 차원 노력의 필요성을 잘 시사하고 있다. 특히 조직이론에서 강조하는 최고관리자의 중요성을 다시 한번 부각시키고 있다. ICT 융합과 같은 새로운 서비스의 도입과 적용에는 많은 어려움이 따른다. 이를 극복하는 방법의 하나는 조직을 혁신적으로 변화시키는 노력인데, 이를 위한 조직 최고관리자의 영향력이 본 연구에서 밝혀졌기 때문이다. 사회복지조직 최고관리자의 혁신적 리더십은 조직 외부의 환경 변화를 꾸준히 그리고 면밀하게 분석하는 노력으로부터 시작해야 한다. 특히 교육, 보건, 의료 등의 다양한 휴먼 서비스 현장의 변화 노력을 주시해야 하며 동시에 복지 기술의 사업화에 대한 경향과 흐름을 잘 파악함으로써 새로운 기술 수용과 서비스 개발을 위한 사회복지조직의 노력의 방향을 결정하는 중요한 지침으로 삼아야 할 것이다. 이와 같은 최고관리자의 리더십이 뒷받침될 때 조직구성원들은 실험과 도전의 혁신적 문화를 쉽게 수용할 수 있으며 이는 곧 ICT의 도입과 같은 새로운 서비스의 개발과 성공적 실행이 상시적인 조직의 혁신적 활동으로 발전하는 순기능을 발휘할 것이다.

두 번째, 사회복지서비스 제공의 최일선에 있는 현장 사회복지사의 ICT 리터러시(literacy)를 높이기 위한 교육과 훈련이 좀 더 확대되어야 할 것이다. 특히 ICT의 활용을 통한 서비스와 이용자 관련 정보의 취득, 접근, 관리, 통합, 평가를 포함하는 사회복지사의 능력을 높이는 노력에 집중할 필요가 있다. 이를 통해 자신들의 서비스 영역과 대상자의 특성에 기반한 ICT에 대한 유용성을 정확하게 인식할 수 있도록 해야 한다. 이 점에서 현장 사회복지사의 ICT 활용 능력을 높이기 위한 교육과 훈련 프로그램에 대한 정책 지원도 확장되어야 한다. 더 나아가 기존에 개발된 ICT를 서비스 제공을 위해 단순하게 활용하는 범위를 벗어나 서비스 이용자의 욕구를 최대한 반영하는 ICT 개발 노력을 개진하여야 한다. 이는 곧 복지서비스 현장의 ICT 기기 활용이 첨단 과학기술을 단순히 복지서비스에 적용하는 기술 주도에서 벗어나야 함을 의미한다. 대신 사회복지 실천 주도의 ICT의 개발과 적용(Baker et al., 2018, p. 1793)이 필요한데, 이를 위해서는 ICT 개발 과정에서 사회복지실천가와 연구자의 적극적 참여를 통해 서비스 이용자의 욕구를 최대한 반영함으로써 이용자의 편리함과 유용성을 높이는 ICT 기기 또는 서비스를 개발하기 위해 노력해야 한다. 이를 통해 이용자의 욕구와 우선이 되고 이를 위한 기술 개발이 이어지는 실천 중심의 ICT 개발과 활용이 가능해질 수 있을 것이다.

마지막으로 사회복지 현장의 ICT 활용이 필수 활동으로 자리 잡아 가고 있는 현실 속에서 사람 중심의 가치를 견지하면서 동시에 첨단 과학기술을 활용한 새로운 복지서비스의 개발과 제공 노력이 필요하다. 본 연구의 응답자들 역시 ICT 활용에 대한 인지도와 의지가 높은 것으로 나타난 결과가 이를 잘 반영한다. 포스트 코로나와 뉴노멀 시대에 대응하기 위해서는 기존 복지서비스의 한계를 보완하기 위한 노력이 필요하며 어떤 사회문제와 서비스 집단에 대해 어떤 ICT 기기를 어떻게 활용해야 하는지 즉, 적정 기술 활용을 위한 세부적인 노력을 우선적으로 개진해야 한다. ICT의 활용이 절대적으로 만능이 될 수는 없지만, ICT를 활용하면 좀 더 효율적이며 효과적인 서비스 공급이 가능한 서비스 집단과 영역이 있을 것이기 때문이다. 같은 맥락에서 사회복지의 기본 가치의 하나인 개별화된 서비스 제공의 원칙을 존중함과 동시에 표준화된 서비스 제공이 가능한 집단에 대한 타깃팅(targeting)이 필요하다. 한 예로, 디지털에 익숙한 건강한 초기 노인을 대상으로 ICT 기기를 활용한 비대면 정보 제공 서비스를 개발하고 보급하여 이들이 스스로 자기 주도적으로 자신의 생활과 건강을 관리할 수 있는 예방적, 선제적 서비스 접근이 필요하다. 이 접근은 복지서비스가 기존의 전통적인 대면 서비스의 효과성을 높이기 위한 노력을 계속 견지함과 동시에 ICT와 같은 새로운 방법과 기술을 적용한 서비스의 개발과 적용을 동시에 균형적으로 개진해야 함을 뜻한다. 최근 스마트 복지의 활성화를 위해 정부와 지자체에서도 많은 지원이 이루어지는데, 여기에서도 구체적인 첨단 ICT 기술의 활용과 이의 적용 집단을 세분화하고 동시에 유형화할 수 있는 사업에 대한 우선적이고 집중적인 투자와 지원이 필요하다.

상기한 결과와 논의는 본 연구의 방법론적 한계를 충분히 고려해서 해석해야 한다. 우선, 확장된 기술수용모델 (ETAM)을 서비스 공급자인 사회복지사를 대상에게 적용한 점을 연구의 제한점으로 규정할 수 있다. ICT의 활용 여부를 결정에 클라이언트의 의견이 가장 중요할 수 있으며 이들의 인식이 서비스 공급자와는 분명히 다를 수 있기 때문이다. 하지만 사회복지사는 클라이언트의 문제해결을 위한 공동 작업(Patti, 2000, p. 5)을 수행하기 때문에 서비스 공급자의 ICT 활용 의도가 현실적으로 매우 중요할 수 있다는 관점에서 이 연구를 수행했다. 또 사회복지사가 소속한 조직의 영향력 분석을 위해서는 이용자보다는 서비스 제공자의 기술 수용에 대한 인식이 중요하다는 전제하에 분석을 수행하였다. 두 번째, 전국의 노인, 장애인 및 종합사회복지관 종사자 대상의 설문조사 응답률이 30.4%에 그쳐 결과의 일반화에 다소 제약이 있다. 또 ICT 기기를 활용한 경험이 있는 응답자가 전체 응답자의 73.7%이므로 선택 편향(selection bias)의 문제를 고려한 해석이 필요하다. 세 번째, 최고관리자 리더십 변수의 경우 다른 주요 변수들이 5점 Liker 척도로 측정된 것과 달리 7점 Likert 척도로 측정되었다. 따라서, 변수의 효과가 과대 측정(over-estimate)되었을 가능성을 고려해야 한다. 네 번째, 본 연구가 ICT 활용 의도에 초점을 두고 이에 영향을 주는 개인 및 조직적 요인을 살펴보는 확장된 기술수용모델의 검증에 그친 점 역시 사회복지 실천 현장에 주는 시사점을 충분히 제공하지 못하는 요인이 될 수 있다. 개인의 학습 동기, 자발성, 업무 자세, 만족도 등과 함께 사회경제적 변화와 같은 다양한 요인에 대한 분석을 수행하지 못했기 때문이다.

후속 연구에서는 확장된 TAM 모델을 서비스 이용자에게 적용하는 연구가 필요하다. 이들의 ICT 서비스에 대한 용이성과 유용성이 실증적으로 분석될 때 ICT 활용을 좀 더 분명하게 가늠할 수 있기 때문이다. 또한 ICT 활용 의도를 분석하는 것에서 벗어나 이용자의 다양한 욕구나 문제해결에 ICT의 활용이 얼마나 효과가 있었는지에 대한 구체적인 성과를 측정하는 연구가 되어야 할 것이다. 이 외에도 확장된 기술수용모델에 대한 검증에서 개인 및 조직적 차원의 영향력과 더불어 사회경제적 변화와 같은 거시적 요인에 대한 분석이 필요하다. 또한 사회복지조직과 기관들이 어떤 종류의 ICT 기기를 어떤 서비스 집단에 적용할 의도와 계획이 있는지, 다양한 ICT 기술 중 실제 사용하고 있는 기술의 범위와 적용 수준이 어떠한지에 대한 실증 분석이 필요하다. 이를 위해 ICT 활용이 가능한 서비스 집단을 유형화하고, 어떤 기술을 어떻게 차별적으로 활용할지에 관한 구체적 개입 방안이 도출되어야 하며 현재 어떤 수준으로 활용되고 있는지, 이 과정에서 어떤 요인들이 서비스 효율성과 효과성에 긍정적 영향을 주는 지에 대한 구체적 분석 역시 필요하다. 이를 통해 ICT와 같은 새로운 기술과 서비스 도입 및 활성화를 위해 어떤 구체적인 조직 활동이 필요하고, 조직구성원은 어떤 노력을 해야 하며 또 조직 행정가는 어떤 역할을 수행해야 하는지에 대한 전략을 도출해야 한다. 이러한 연구 결과의 축적은 급변하는 사회경제 및 복지환경에 대한 사회복지 조직과 사회복지전문인의 효과적인 대응을 가능케 하는 실용적 자료로 활용될 것이다.

Notes

1) 사회학자 George Ritzer가 제기했으며, 햄버거 음식산업에서 강조하는 주요 관리 원칙이 모든 사회 영역으로 확산할 수 있음을 경고한 개념이다. 효율성, 측정 가능성, 예측 가능성, 통제의 4개 원칙을 기반으로 표준화되고 획일화된 서비스의 신속한 제공이 특징이다(Johnstone et al., 2022, p. 226).

References

. (2023. 12. 12). 2022년 사회서비스 공급 실태조사. https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503000000&bid=0027&tag=&act=view&list_no=1479255&cg_code=.

. (2023. 12. 01). 스마트복지와 사회복지조직의 과제. https://wish.welfare.seoul.kr/swflmsfront/sharemain.do.

, & (2015). A digital environment approach: Four technologies that will disrupt social work practice.. Social Work, 60(1), 85-87. [PubMed]

, & (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness.. Nurse education today, 24(2), 105-112. [PubMed]

, , , & (2010). Information and communication technologies in social work.. Advances in Social Work, 11(2), 67-81. [PMC]

- 투고일Submission Date

- 2024-01-31

- 수정일Revised Date

- 2024-03-11

- 게재확정일Accepted Date

- 2024-04-12

- 2658Download

- 4570Viewed